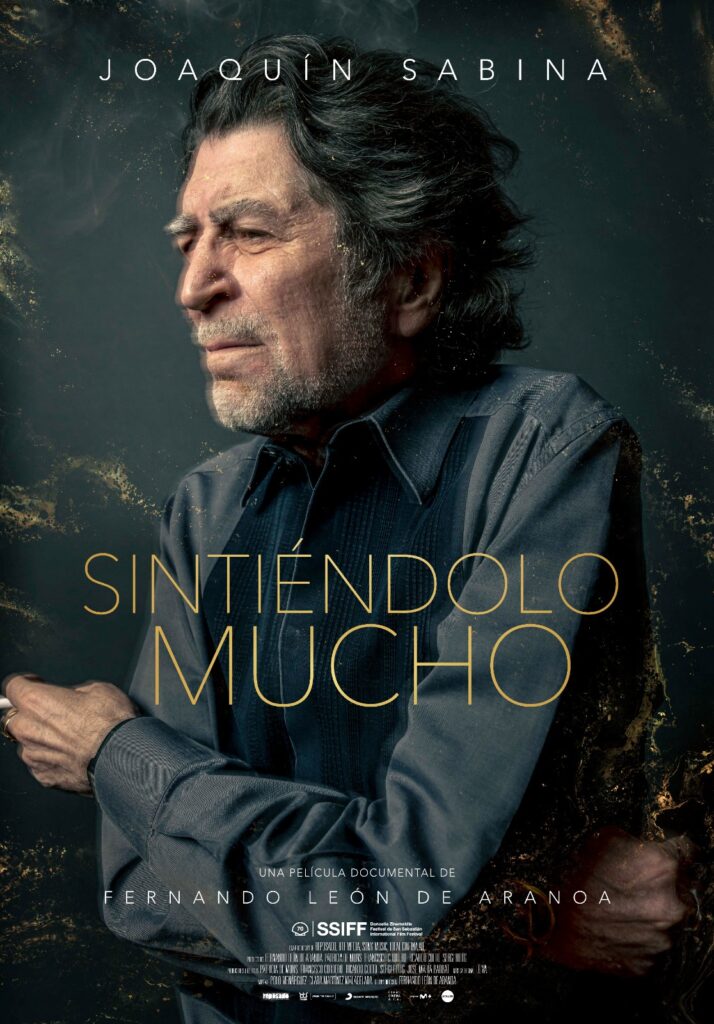

'Sintiéndolo mucho', el Sabina más auténtico

En este documental, el director Fernando León de Aranoa acompaña al cantante español durante 15 años, siendo testigo de sus miedos y sus pasiones

Joaquín Sabina. | Fernando Marrero

«Tengo un problema con el tipo del bombín que se sube al escenario», confiesa.

Ese tipo que se sube al escenario es Joaquín Sabina. Cantante, compositor, poeta. El truhán que elige la vida de pirata cojo. El que nos dio más de 100 motivos para no cortarse las venas. Al que los besos sin amor no siempre le saben a vinagre. El que iba cada domingo a un puesto del Rastro buscando soldaditos de lata. El que se empapa del lunfardo tanguero o del llanto mariachi para crear himnos que aún suenan en lúgubres karaokes. El Bob Dylan en castellano.

El otro, el que está entre pasillos y habla recostado en el sillón de su casa madrileña, es Joaquín Ramón Martínez Sabina, nacido en Úbeda un febrero de 1949. El que mantiene en el DNI su nombre de hijo de policía andaluz. El que caminaba por las empedradas callejuelas de pueblo jienense con la niebla clerical y asfixiante de la dictadura. El que soñaba con tomar un tren al norte en Linares, al lado del coso donde mataron a Manolete. El que, desde hace ya casi medio siglo, se calza ese sombrero para distinguir a la figura sobre las tablas del que toma copas en los bares.

Pero ambos son, a la postre, el mismo: aquel que encadena cigarrillos, que remueve el whisky en una montaña de rocks, que brinda con tequila en las cantinas más bullangueras de México o que contorsiona adjetivos para esculpir una rima.

Ahora, sus amistosas correrías, dentro y fuera de los recintos, pueden verse en la película Sintiéndolo mucho, de Fernando León de Aranoa, que se estrena este jueves en cines. El director -conocido por títulos de ficción como Barrio, Los lunes al sol o El buen patrón y por documentales como Caminantes o Política, manual de instrucciones- le ha acompañado durante 15 años para concentrar en dos horas este retrato íntimo.

Y lo que ha salido es un largometraje con momentos de intriga, escenas domésticas, toques de nostalgia o hasta un gatillazo (artístico) en directo. Todo lo protagoniza Sabina en esa engañosa dualidad de ser quien actúa ante un pabellón repleto y ser el señor con canas que aún sufre antes de salir a escena. A lo largo del montaje, el espectador entra en su intimidad de las noches de hotel, en las reuniones animadas con hachís y alcohol o en los minutos de camerino en los que resopla, se agita o le saludan decenas de compañeros. «No debería existir la hora antes de cada concierto», dice en un momento durante el documental, admitiendo que todavía está «contenido, por no decir acojonado» antes de salir al ruedo. «Hay miedo, como cuando suenan los clarines. No sé para qué se cumplen años, ¡para nada!», exclama.

Joaquín Sabina recorre a saltos su biografía junto a un cineasta que de vez en cuando se ubica fuera de plano y otras dialoga en el mismo espacio. Así, con naturalidad y una risa inmediata por cada frase, que separa en silencios aderezados con caladas y sorbos, va contando su infancia, sus inicios londinenses en la música, sus anhelos y hasta su futuro más previsible.

Ese futuro, independientemente de los designios del azar, tiene un elemento seguro: Sabina no escribirá la canción más hermosa del mundo, la que pretendía representar a «las babas del mar, el relámpago en pena o las lágrimas para llorar cuando valga la pena».

«Hasta hace poco, pensé que había unas 10 canciones que podría superar. Ahora sé que no: la canción no es madurez, son granos de emoción», indica convencido. Entre ellas, “Y sin embargo”, “A la orilla de la chimenea”, “Yo me bajo en Atocha” y un puñado de clásicos que encabezan las listas particulares de feligreses de sus letras chulescas y tiernas a la vez.

Versos que han ido floreciendo y que se apilan en más de 30 discos grabados en estudio o directo. Van desde finales de los setenta, cuando comenzó en La Mandrágora, a mediados de los ochenta, con su recital Sabina y viceversa en el Teatro Salamanca, pasando por el hito de 19 días y 500 noches en 1999 o las últimas participaciones a dúo con Joan Manuel Serrat. «Hace 40 años, esto era sexo, drogas y rocanrol», rememora.

Sabina admite que tiene «poca imaginación» y que esos pasajes que ilustran las canciones provienen de su propia experiencia. «Por ejemplo, ‘Pacto entre caballeros’ no es literal, pero si me cogieron y luego me soltaron», cuenta. Y el resto, las que aluden a mujeres de paso o toreras de autobús, suelen estar precedidas por rupturas y desazones, para que «la persona que te ha abandonado se tenga que joder y escucharlas». «El amor está sobrevalorado. Da muchas películas o muchas canciones, pero generalmente muy malas. Salvo eso que ahora se llama amor tóxico, que da letras cojonudas», explica.

De ahí vienen las estampas que corean multitudes en teatros de Argentina, Colombia o Perú. De este país es su mujer, Jimena Coronado, una presencia continua en el filme. ‘La Jime’ a la que apela a menudo en Sintiéndolo mucho quiso que la primera cita oficial después de años de vaivenes fuera en el Tenampa, bar mítico de la plaza Garibaldi en Ciudad de México. En ese local recuerda el cantante a José Alfredo y todos esos corridos que le han influenciado en su búsqueda de lo popular y lo literario.

«El tango tiene todo lo que me gusta: arrabal, cuchillos, putas…», añade también sobre otro género querido. Y, casi sin saberlo, se ve como heredero de su padre, comisario en Úbeda. Jerónimo Martínez rellenaba también cuadernos con sonetos y con unas memorias que corrían más de lo normal y se adelantaban a lo siguiente. Hasta su casa natal, el coso o los cerros que rodean esta localidad andaluza vuelve el «maestro» rebelde. Un profeta en su tierra que reniega de ella por el recuerdo de su atmósfera vetusta. Que no estaba muy bien visto por sus vecinos aunque, como matizan, «no era malo, era progresista». Y que allí se aficionó a la lidia, un arte al que acude para enhebrar símiles o para emocionarse con su amigo José Tomás.

Mirando cómplice a su interlocutor o divagando hacia el cielo, Sabina revela que dejó la cocaína hace dos décadas. «Y la dejé sin internarme y esas cosas que hace la gente. Para mí fueron experiencias felices. Cuando dejaron de serlo, simplemente lo dejé. ¿Que si las echo de menos? Sí. ¿Que si caeré otra vez? No», se pregunta. Previamente todo había sido sexo, drogas y rocanrol, asegura, suspirando: «Duró hasta los 50 años. No está mal, ¿eh?».

Regresando a esos tiempos pretéritos, asume que «la vida en los escenarios al principio es preciosa, pero no es la vida». Y reniega de ciertos comportamientos actuales: «Condenaría a pena de muerte a quien inventó el móvil con cámara». Todo se despliega en vaivenes bajo el foco de Fernando León, que registra aplausos en el teatro Colón de Buenos Aires o en Las Ventas y hasta la caída en el WiZink, en febrero de 2020. Siempre le arropa su escudero Pancho Varona, que acaba de anunciar que han prescindido de él para la próxima gira.

Como colofón, Sabina declara que nunca ha querido el éxito. «Me habría conformado con ser un maestro de instituto machadiano y escribir en fines de semana una gran novela que no leería nadie, pero la crítica la pondría por las nubes», comenta entre risotadas. A los setenta y tantos, asiente, ha logrado «envejecer sin dignidad» y sentirse «un tahúr que no se cansa de arriesgar». Lo que no sabemos es si lo dice el Joaquín que fumaba de gorra y sacaba la lengua a las damas o el que se puso un bombín y se enfrenta al público, «aunque al fúsil no le quede ni un cartucho».