'En busca de consuelo': un viaje a la esperanza con Ignatieff

El nuevo ensayo del politólogo canadiense nos invita a afrontar las peores dificultades y a reconciliarnos con nuestras «pérdidas, derrotas y fracasos»

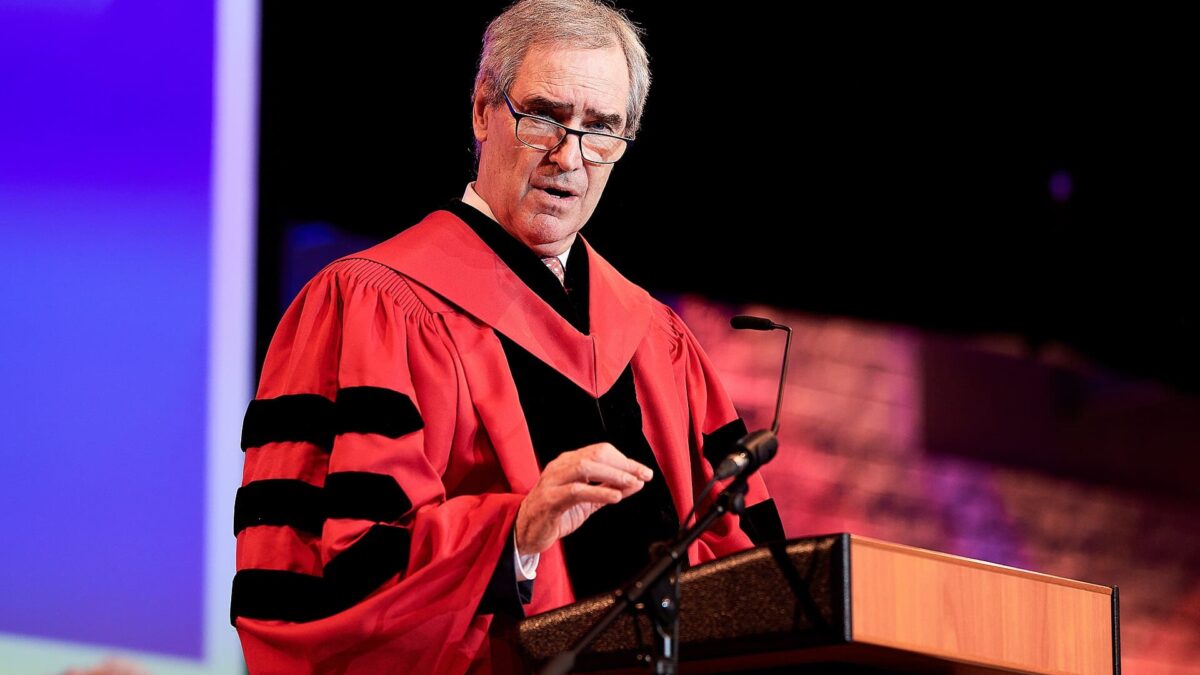

Michael Ignatieff, en la inauguración del campus de la Central European University en Expedithalle, Viena. | Wikimedia Commons

Hay algo en los baches de la vida que suele atraer el interés de los filósofos. El resultado, en los mejores casos, es una lección de estoicismo, de sensatez o de serenidad. En otras palabras: la filosofía abre todos los interrogantes que uno debe plantearse cuando llega a un callejón sin salida y tiene la necesidad de comenzar de nuevo.

Cualquiera que lea con atención este tipo de reflexiones, sobre todo cuando proceden de grandes maestros, sopesará el infortunio de otra manera. La existencia no es, ni mucho menos, un cuento de hadas. Un golpe de mala suerte basta para ahogar todo lo demás. Por eso es tan necesario hallar argumentos a favor de ese tipo de confianza que surge de la experiencia y, por qué negarlo, de cierta obstinación. “Los que creen tener resuelto su último problema, el de todos —escribe Unamuno en Recuerdos e intimidades—, el de la mecha que se consume y apaga cuando la cera toda se ha disipado, esos suelen ser los pesimistas, los escépticos, los descorazonados de la vida civil e histórica, de la lucha política, mientras nosotros, los que llevamos en el alma la luz de las agonías de las velas de nuestras mocedades, nos adentramos llenos de ardor en los combates de la historia”.

Lo que plantea Unamuno es un misterio que nos lleva a la pregunta que ahora responde el ensayista, académico y expolítico Michael Ignatieff en su nuevo libro. ¿Qué rango debemos otorgar al consuelo a la hora de recuperar la esperanza?

En cuanto uno echa un vistazo a su alrededor, queda claro que esa necesidad de aliento es algo consustancial al espíritu humano. “Resignarse a la vida —leemos en la introducción de En busca de consuelo— es darse por vencido, resignarse a cualquier esperanza de que pueda ser diferente. Reconciliarse con la vida, en cambio, nos permite mantener la esperanza en lo que pueda deparar el futuro. Para reconciliarse hay que hacer primero las paces con nuestras pérdidas, derrotas y fracasos”.

La actitud de pedir y dar consuelo, vaya usted a saber gracias a qué alquimia, nos iguala a todos desde la noche de los tiempos. ¿Por qué razón? Pues “porque es consolador saber —nos dice Ignatieff a propósito de una figura tan eminente como Marco Aurelio— que ni siquiera un emperador puede pasar la noche a solas con sus pensamientos. Eso es algo que tenemos en común con él”.

Tanto la empatía con las propias flaquezas como la compasión ante el dolor ajeno son indisociables de la tradición religiosa de Occidente. Consciente de esto último, Ignatieff se cuestiona qué enseñanzas de ese legado espiritual conservan su validez en un mundo cada vez más secular. Sobre todo en estos días, nos dice, y “especialmente desde que la ‘malicia para nadie’ ha sido sustituida por la malicia para todos, como si en nuestra arrogancia ideológica hubiéramos olvidado que ni Dios ni la justicia están necesariamente de nuestro lado».

Es justo esta evidencia sobre nuestra época —una fe menguante y dudas crecientes sobre el propósito de la existencia— lo que le ha llevado a analizar el concepto de consuelo a lo largo de los milenios. Ese trayecto colosal, fortalecido con infinidad de referencias, tiene una constante: la búsqueda de iluminación y de autoconocimiento en los momentos de crisis. “No somos ángeles, no estamos bendecidos”, dice Ignatieff, parafraseando a Camus. “No hay nada que impida que venga un brote de peste a segar nuestras certezas”. Y sin embargo, “vivir fuera de la gracia no es vivir sin esperanza ni ejemplos de cómo hay que vivir. Siempre hay buenos ejemplos, y los que Camus quería que viéramos eran muy reales y muy concretos”. Por ejemplo, “una anciana que vela en silencio junto a la cama de un desconocido, haciéndole compañía de noche, para que no muera solo”.

¿Hay algo más natural que pedirle a la vida buenos ejemplos? Algunos de los que elige Michael Ignatieff fueron la voz de una generación. Otros perduran por el calibre de su talento, por su idealismo o por su humanidad. Uno puede acogerlos de manera voluntaria o por contagio. Su trayectoria es, casi literalmente, un camino de baldosas amarillas que siempre valdrá la pena recorrer.

Podríamos preguntarnos en qué consiste la ejemplaridad que encarnan, en estas páginas, personajes como Lincoln, Marco Aurelio o Primo Levi. Al hallar a “alguien que es mejor, o que hace algo mejor que nosotros”, escribía Ortega y Gasset en España invertebrada, “deseamos llegar a ser de verdad, y no ficticiamente, como él es, y hacer las cosas como él las hace”. Esto repercute en lo que Ortega llamó la “capacidad de entusiasmarse con lo óptimo”, y también conecta con otra meta que el filósofo español defendió en La rebelión de las masas: una vida esforzada, dispuesta a “superarse a sí misma, a trascender de lo que ya es hacia lo que se propone como deber y exigencia”.

Todo ello conecta poderosamente con lo que ahora apunta Ignatieff en su ensayo: “El consuelo es al mismo tiempo un proceso consciente, por el que buscamos el sentido de nuestras pérdidas, y una inmersión inconsciente en los recovecos de nuestras almas, en la que recuperamos la esperanza. Es el trabajo más arduo, pero también el más gratificante que hacemos, y no podemos evitarlo. No podemos vivir en la esperanza sin tener que contar con la muerte, o con la pérdida y el fracaso”.

Precisamente por ello, este es un libro que, en realidad, trata sobre la responsabilidad y la perseverancia. De manera sutil, el consuelo compromete a quien lo ofrece y vivifica a quien lo recibe. Ahí es donde se reconocen sus efectos, y no son pocos. Dar un paso más cuando te sientes incapaz de avanzar. Volver cuando fallaste y todos te han olvidado. Encontrar una balsa después de la peor de las tormentas.

Yendo de una punta a otra de la historia, Ignatieff nos invita a seguir el modelo de pensadores y artistas que consiguieron imponerse a la desesperación y el desconsuelo.

Todos los convocados son admirables y cualquiera de ellos, elegido al azar, demuestra su categoría a la hora de reconciliarse con la vida. Job es el punto de partida de un repertorio de voces del pasado en el que nos encontramos con Cicerón y Marco Aurelio, Boecio y Dante, Michel de Montaigne, David Hume, Karl Marx, o los ya mencionados Lincoln, Primo Levi y Camus, entre otros muchos.

Al concluir la lectura, si uno coincide con lo que transmite Ignatieff en este libro ‒cuesta no hacerlo‒, le será fácil interiorizar reflexiones como esta: “Se tarda un tiempo en aceptar la sensación de solidaridad incipiente con el resto de la humanidad que empieza a brotar cuando entregas tu salvoconducto, cuando te das cuenta de que tus anteriores proclamas progresistas de solidaridad abstracta habían sido falsas, cuando finalmente te percatas de que estás unido a los demás en un destino común. Pero comprender todo esto constituye una parte inevitable del proceso de envejecer y se convierte en una especie de consuelo. Puede que no seas especial, pero formas parte de algo, y eso no es tan triste ni tan difícil de aceptar”.