Mito y realidad de Nerón, el emperador psicópata

Edhasa publica una biografía en la que Anthony Everitt y Roddy Ashworth esclarecen las leyendas sobre el emperador

Peter Ustinov como el emperador Nerón en 'Quo Vadis' (1951). | .

Nerón Claudio César Augusto Germánico, uno de los más detestables emperadores de la dinastía Julio-Claudia, murió como vivió, cediendo a la depravación y al desenfreno. Como un déspota sanguinario, sin preocuparse por hacer prisioneros… O eso se creía hasta no hace mucho.

En realidad, este tirano que anidó en el recuerdo de muchas generaciones, y que aún vemos como alguien a medio camino entre un perturbado y una mediocre estrella del rock, pudo ser víctima de dos fenómenos que ahora regresan con fuerza: las fake news y la leyenda negra.

En su libro Nerón, el historiador Anthony Everitt y el periodista de investigación Roddy Ashworth guían al lector por los pasajes más destacados de la vida del personaje. Sin embargo, en lugar de partir del prejuicio popular, que describe a Nerón como un anticristo, esta nueva biografía nos invita a conocer al personaje desde un ángulo menos negativo y bastante más razonable.

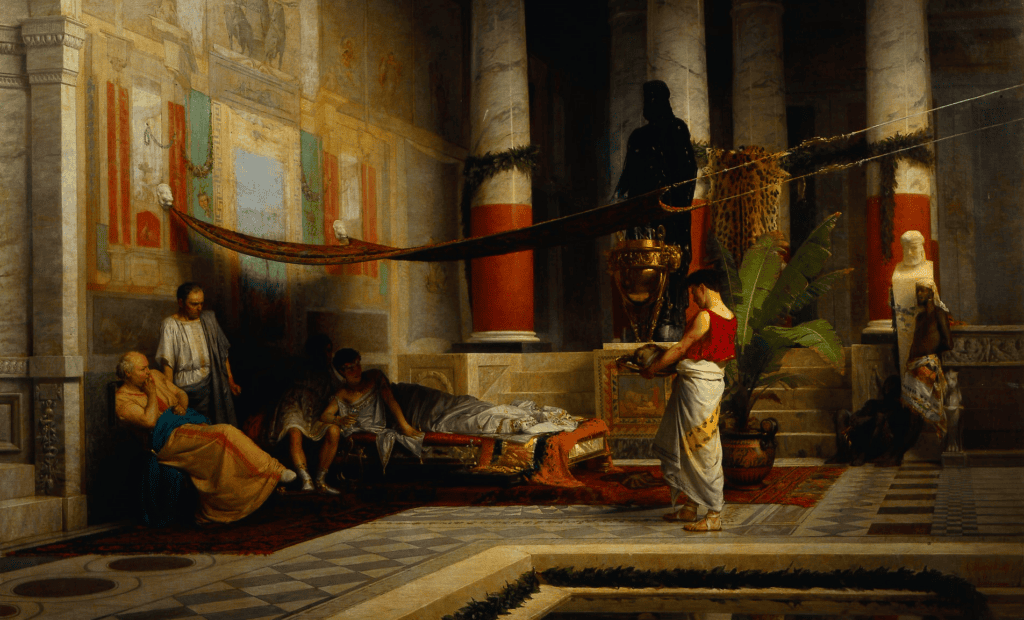

Para la mayoría del público, Nerón “es la viva imagen del mal gobernante -reconocen Everitt y Ashworth-, un tipo cruel, vanidoso e incompetente. De incontenible voracidad sexual, rompió los más sagrados tabúes”. No solo mantuvo relaciones incestuosas con su madre y la asesinó, también incendió Roma, la capital de su imperio, y a continuación, mientras la veía arder, “hizo sonar la lira y entonó un aria para cantar los atropellos del saqueo de Troya. Mandó desescombrar las abrasadas ruinas del centro de la ciudad y erigir en su lugar un palacio inmenso: la Casa de Oro. Echó la culpa del siniestro a la nueva secta religiosa que empezaba a hacerse notar por esos años: la de los cristianos, a los que en algunos casos convertiría en antorchas humanas para iluminar las carreras del circo. Nerón creía ser un músico magnífico y un formidable cantante, pero lo cierto es que carecía totalmente de talento”.

“Había quien amaba al monstruo”

Sorprendentemente, todo eso entra en contradicción con una evidencia: “Había quien amaba al monstruo”, dicen los autores, a tal punto que su tumba estuvo adornada con flores durante bastantes años. Es más: “una difundida creencia sostenía que el difunto emperador terminaría regresando junto a su pueblo para procurarle paz y armonía”. Mientras tanto, Tácito, Suetonio, Dion Casio y los polemistas cristianos ‒cada uno de ellos por distintas razones‒ dibujaban retratos inquietantes, dignos de un melodrama sensacionalista.

¿Es posible rehabilitar a un personaje que ya ha entrado en la leyenda como un villano de la peor especie? ¿Acaso fue Nerón víctima de un proceso de damnatio memoriae?

Everitt y Ashworth creen que aún es posible hacer que aflore la verdad. Por ejemplo, es debatible que Nerón promoviese una persecución de los cristianos tras el incendio que asoló la ciudad el año 64. Sobre todo, porque el pasaje donde Tácito lo detalla pudo ser una interpolación de un autor cristiano del siglo IV.

La atención minuciosa a las fuentes acaba presentándonos a una figura contradictoria. No porque falten relatos sombríos, y desde luego, no porque el emperador fuese un gobernante angelical, sino porque letra pequeña nos habla de un gestor interesante y de un diplomático eficaz, empeñado en alcanzar el entendimiento con el Imperio parto.

Tampoco le faltaban cualidades para ser admirado por las clases populares. Al mismo tiempo que dominaba una insurrección en Britania, se presentaba ante su pueblo como un sincero amante de la cultura y como el promotor de espectáculos fastuosos, dignos de un experto en propaganda.

Con la particularidad, claro, de que también elaboró un complot para asesinar a su madre, Agripina. Y para empeorarlo, mató a su segunda esposa, Popea, al darle una patada en el vientre cuando estaba embarazada.

El perfil se oscurece aún más, casi hasta la psicopatía, si creemos este otro rumor: oculto tras un disfraz, como un antepasado de Jack el Destripador, Nerón salía a las calles para apuñalar a los desconocidos en mitad de la noche.

¿Y qué decir de los relatos en torno a la turbia vida sexual del personaje? “En realidad ‒leemos en el libro‒, lo más probable es que casi todo sea cierto. Salvo por unas cuantas excepciones horrendas (de las que es ejemplo pertinente la castración del efebo favorito de Nerón, Esporo), las excentricidades de los antiguos romanos no difieren demasiado de las variadas costumbres y prácticas sexuales de nuestros días. Lo que los victorianos juzgaban producto de una mente sobreexcitada y sucia, o lo que Edward Gibbon (quizá con cierta renuencia) prefería ‘dejar en la decente oscuridad del lenguaje erudito’ es hoy asunto de general conocimiento”.

Vidas imaginarias

Este Nerón eficiente y hábil del que hablan algunas crónicas es, seguramente, tan verosímil como el otro Nerón, cruel, libertino y megalómano. Pero del primero no se acuerda nadie y el segundo ha pasado a la historia con la fuerza de un tornado. Quizá porque, pese a los méritos que figuran en su haber, “el abrupto y sangriento desplome de sus relaciones con la clase dominante ‒en palabras de Everitt y Ashworth‒ asociaron su nombre con el despotismo de manera indeleble”.

A contracorriente, ambos cargan contra siglos de tópicos y contra los que aún están por llegar. Claro, que estamos hablando del mismo tipo que, aparte de otras bajezas que ya hemos mencionado, mandó al exilio a Octavia, su primera mujer, antes de ordenar su ejecución.

Pero eso no era algo extraño en la Roma antigua. En comparación, el emperador “era mejor de lo que decían, y no peor que los que le precedieron o le siguieron”, afirma la arqueóloga y novelista Marisa Ranieri Panetta, autora de Nerone. Il principe rosso (1999).

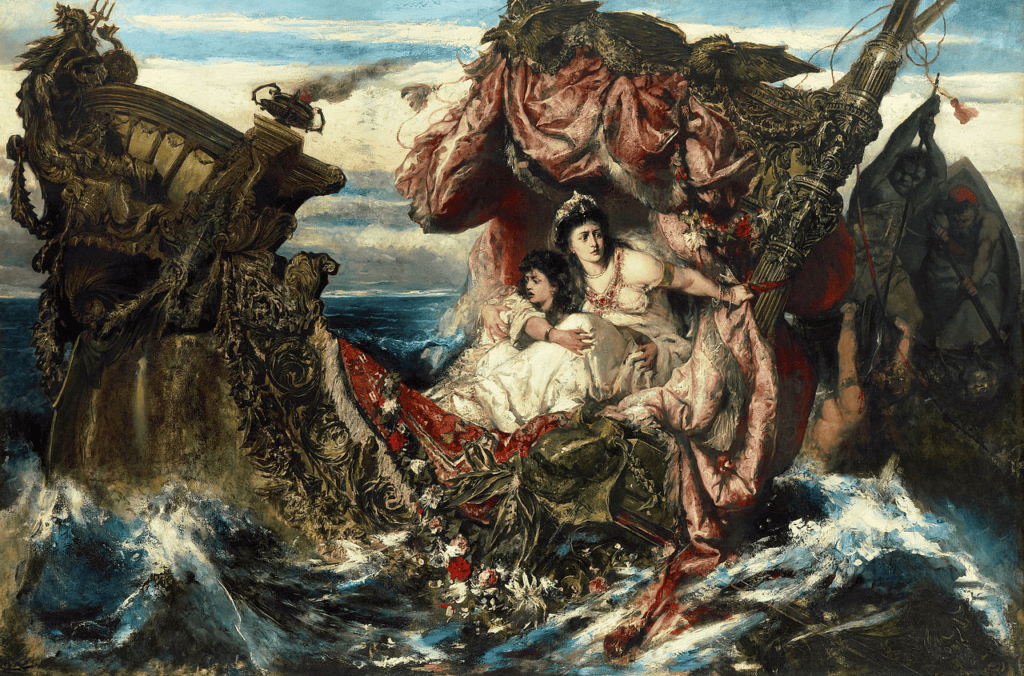

Si embargo, el perfil tenebroso de Nerón es, justamente, el que se perpetuó en óperas como La coronación de Popea (1642), de Monteverdi, y Agripina (1709), de Händel, donde sale a escena como un ser traicionero y despreciable.

A partir del siglo XIX, mencionar a Nerón en el cine o la literatura equivale a hablar de un ogro insaciable. Quienes leyeron de jóvenes Quo Vadis? (1896) recordarán cómo describía Henryk Sienkiewicz al tirano, sobre todo en el momento en que éste se quita la vida: “Así pasó Nerón, como pasan el torbellino, la tempestad, el incendio, la guerra o la peste”.

En la adaptación cinematográfica de 1951, el gran Peter Ustinov interpretó a un Nerón infantil, cruel y desquiciado, siempre a punto de perder los nervios. Es un yonqui de la adrenalina y no puede disimularlo, se le ve en la cara.

Poco más o menos, es el modelo que siguió el actor Christopher Biggins cuando se enfrentó al mismo papel en la teleserie Yo, Claudio, aquella popularísima versión de la novela de Robert Graves que produjo en 1976 la BBC.

Frente a esas representaciones del emperador, hay un personaje que sirve de contraste: el filósofo Séneca, a quien el tirano empujó al suicidio. Cuando escribió su novela Nerón, el poeta sangriento (1922), el narrador y ensayista húngaro Dezső Kosztolányi atribuyó al sabio cordobés esta reflexión, en la que resume todo lo malo que se puede decir de un gobernante: “Me hicieron su preceptor, a mí. Sí, eso es lo único terrible. Yo me acerqué a él con una pura buena voluntad, le sermoneé sobre la bondad y el perdón, pero de pronto, sin que yo mismo me diera cuenta, fui abriendo ante él, día tras día, huella tras huella, mi naturaleza; le enseñé mi verdadero ser, me abrí, y él de repente vio al poeta, que se parece a la naturaleza infinita y frenética. Ese espectáculo enloquecería a cualquiera. Pienso que el verdadero espíritu malvado es el poeta, para quien todo en la tierra es solo un espectáculo. Carece de los límites sin los que no existe la moral ni la vida. Es lo que le hizo venirse abajo también a él”.

Juegos de poder y propaganda política

En mayo de 2021, el Museo Británico abrió las puertas de una exposición sensacional, Nero: the man behind the myth. La curadora de la exhibición, Francesca Bologna, se encargó de proporcionar las claves históricas que, desde otro ángulo, amplían en su libro Everitt y Ashworth.

“Según los relatos de los historiadores antiguos ‒escribía Bologna en la presentación de la muestra‒, nos resultaría difícil decidir quién fue el peor emperador romano. ¿Fue Calígula, quien supuestamente quería convertir a su caballo en cónsul y se consideraba un dios? ¿O el autocrático Domiciano, que temía conspiraciones contra él y ejecutó o exilió a muchos ciudadanos destacados de la época? ¿Quizás el cruel Cómodo, que se creía un nuevo Hércules y luchaba como gladiador en la arena? Caracalla también es un buen candidato: hizo asesinar a su propio hermano para poder gobernar solo y acabó con todos sus oponentes”.

“Nerón ‒añade‒ fue sólo uno de los muchos emperadores ‘malos’ que fueron descritos como tiránicos, despiadados y aspirantes a ser considerados dioses. La similitud de estas acusaciones no debería sorprender, considerando que todas fueron hechas por senadores insatisfechos para difamar a sus enemigos políticos. Incluso Augusto, por muy buen emperador que fuera, no tenía una reputación intachable. Su ascenso al poder fue sangriento, como lo atestigua la lista de proscripción que firmó con Marco Antonio y Lépido, con quienes gobernaba Roma en ese momento. ¿Cómo los juzgamos entonces? ¿Es la crueldad sin sentido peor que la crueldad calculada? ¿Y cómo podemos distinguir la realidad de la ficción, si lo que sabemos de estos emperadores proviene de fuentes que son cualquier cosa menos imparciales?”.

Esa agenda oculta de las fuentes históricas, condicionadas por los mismos senadores que odiaban al emperador, también puso sobre aviso a otra historiadora, Mary Beard.

En su libro La herencia viva de los clásicos (2013), Beard apunta en la misma línea que Bologna: “Si se escarba más allá de la superficie de la tradición, o se mira fuera de los principales relatos históricos, se puede vislumbrar una imagen de Nerón mucho más favorable”. Añade Beard que el oportunismo de los cronistas que desacreditaban a este o a aquel mandatario, como pasa hoy mismo, no era algo infrecuente en aquellos días.

El ‘cambio de chaqueta’ y el sesgo de los creadores de opinión tampoco es algo nuevo: “Aun si alguien hubiera sido un aliado de la élite del último emperador ‒continúa Beard‒, lo único que hacía falta era alguna denuncia bien elaborada del régimen anterior para mantener su lugar en la nueva jerarquía”.

En todo caso, la libertad creativa de los escritores senatoriales, al servicio de las élites romanas, dependía de los alambiques del poder. Por ello, no es descartable que muchos pasajes truculentos que han llegado hasta nosotros sean, en realidad, consecuencia de un sentimiento instalado en un amplio sector de la política romana: la añoranza de la República frente a aquellos que, como el insufrible Nerón, ejercieron con mano de hierro un gobierno populista unipersonal.