45 años de 'La historia interminable', un viaje de ida y vuelta al reino de la fantasía

Alfaguara recupera la novela del escritor alemán Michael Ende, con una nueva edición ilustrada por Ayesha L. Rubio

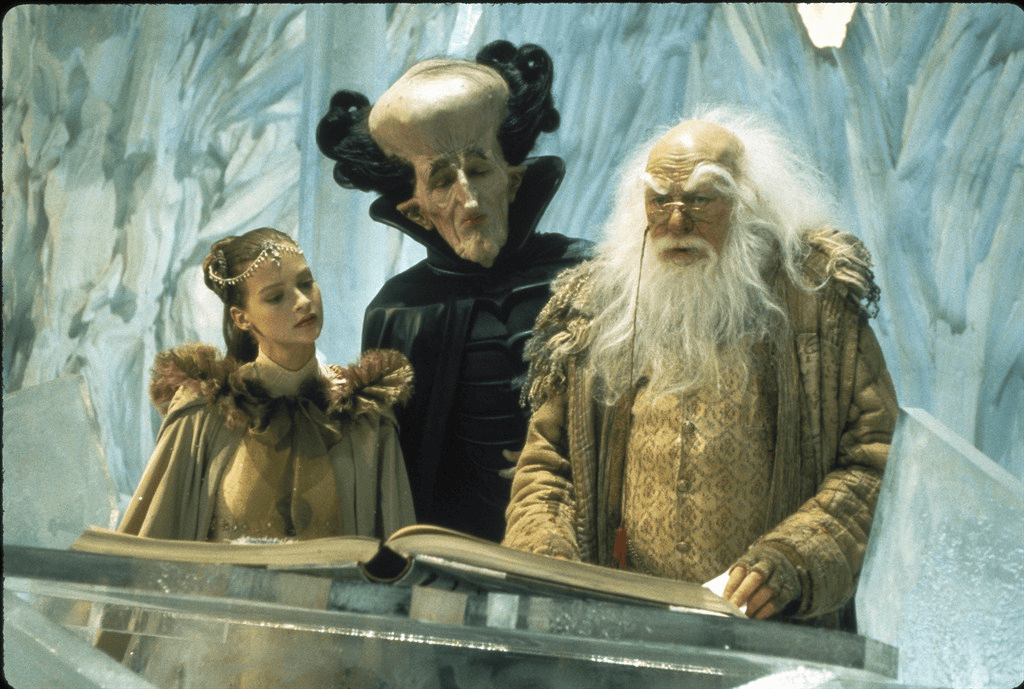

Póster de la película 'La historia interminable' (1984). | Neue Constantin Film, Bavaria Film, Warner Bros

Durante los años setenta, los libros de fantasía se convirtieron en algo parecido a un bucle capaz de autoperpetuarse. Aquello, evidentemente, no tenía que ver con la originalidad, sino con la imitación. En el mercado, predominaban dos fórmulas. Por un lado, la alta fantasía (high fantasy), con híbridos más o menos logrados de El Señor de los Anillos. Y por otro, el subgénero de ‘espada y brujería’ (Sword and sorcery), cuyo prototipo era Conan el Bárbaro, aquel guerrero creado en los años treinta por el texano Robert E. Howard.

Había una tercera corriente, que atraía a los que intentaban escapar de esta retroalimentación de contenidos. Aunque, a la hora de la verdad, también usaban las mismas materias primas, autores como Michael Ende se empeñaron en evitar que el género fantástico fuera un gueto literario o, en el mejor de los casos, el club de un puñado de incondicionales.

Ende fue lo bastante listo como para darse cuenta de que repetir ingredientes, salvo casos excepcionales, solo conducía a la nostalgia. Para él, la fantasía era algo más noble: una forma de rebelión frente a un mundo alienante y lleno de injusticias.

Puede que el género hubiera tocado techo, pero justo cuando te imaginas que todo va a ser igual, es cuando de pronto surge algo que ni te imaginas. Por eso es interesante preguntarse adónde habría ido a parar la fantasía juvenil si el novelista alemán no hubiese enfilado un camino diferente.

Un nuevo ecosistema cultural

Cuando Ende lanzó en 1979 La historia interminable, aprovechó las posibilidades que le ofrecía la fusión de tres recursos: el cuento de hadas, la mitología clásica y la narrativa para adolescentes consolidada por los escritores victorianos.

Para entonces volvía a estar de moda un viejo concepto que las editoriales anglosajonas aún enmarcan con el término young adult literature. A mediados de los setenta, los libros de la categoría young adult hablaban de tú a tú con un perfil demográfico que ya había dado óptimos resultados en las salas de cine y en las tiendas de discos: el de los consumidores de entre 12 y 18 años.

Conforme esta receta fue perfilando sus contornos, los editores tuvieron más claro el diseño de sus catálogos. Para alcanzar el número uno, la campaña que convirtió en superventas a La historia interminable coincidió con el lanzamiento de otros títulos que, más allá de sus diferencias, apuntaban en la misma dirección: Un puente hacia Terabithia (1977), de Kaherine Paterson, y El Silmarillion (1977), de J.R.R. Tolkien. Y aunque el libro de Tolkien no era una lectura fácil, aún sorprende la cantidad de chavales que acabaron con un Silmarillion entre sus manos.

En realidad, para tomar impulso, a los editores les bastaba echar una ojeada a las librerías, repletas de historias de magos, paladines, tesoros encantados y objetos mágicos. Todas esas propuestas habían cuajado en un nuevo mundo en el que juegos de rol como Dragones y Mazmorras se saltaban olímpicamente la idea de que esos temas solo eran cosa de niños.

El marchamo de “fantasía de calidad” supuso, en el caso de Ende, un punto de inflexión. Parecía que el novelista había hecho las cosas a su manera, inspirándose en los románticos alemanes, pero el resultado fue un fenómeno editorial que abría de golpe otra puerta: la de los best-sellers juveniles que atraían a un público masivo, sin una edad definida.

Surrealismo, nazis y esoterismo

Michael Ende era hijo del surrealista Edgar Ende, un pintor de la escuela de Salvador Dalí y Giorgio de Chirico que buscaba inspiración en las teorías del psicoanalista Carl Gustav Jung. En la biografía de este artista hubo dos golpes de mala suerte: en 1936, la Cámara de Cultura nazi desacreditó su obra como “arte degenerado”, y en 1944, durante un ataque de la aviación aliada, casi todos sus cuadros fueron pasto de las llamas.

La influencia de su padre es obvia en la obra de Ende. Paradójicamente, un exitazo de la magnitud de La historia interminable viene a ser la quintaesencia de esos temas tan densos que ambos solían comentar en familia: los arquetipos junguianos, el simbolismo de la Divina comedia y de Las mil y una noches, o el esoterismo que el futuro escritor, siendo muy joven, había descubierto gracias a un pensador tan heterodoxo como Rudolf Steiner.

Si nos paramos a pensarlo, las dos fases con las que Steiner resumía una vida plena ‒la iniciación y el camino que zigzaguea entre el mundo material y el mundo espiritual‒ casi parecen el borrador de La historia interminable.

Todo ello siguió resonando durante años en la mente del novelista. Así, cuando el editor Hansjörg Weitbrecht le pidió un nuevo libro en 1977, Ende sacó de una caja de zapatos la siguiente anotación: “Un niño coge un libro, se encuentra literalmente dentro de la historia y tiene dificultades para salir”.

El libro de todos los libros

Al igual que el protagonista de la novela, Bastián Baltasar Bux ‒un chaval con una vida problemática, ávido de encontrar un consuelo para sus dificultades‒, el propio Ende también tuvo problemas muy serios para salir de este relato. Si uno lee con atención el segundo tramo de La historia interminable, un tanto inferior al primero, podrá intuir que no tenía claro cómo terminarlo.

Al final, optó por una fórmula eficaz: cada lector puede continuar la aventura por su cuenta, porque el libro cobra vida cuando encuentra un nuevo destinatario.

“Esta es la historia de un niño ‒explicaba Ende‒ que se pierde en su mundo interior. Durante una crisis vital, se disuelve en la nada y tiene que adentrarse en ella. Eso es lo que también tenemos que hacer nosotros, los europeos. Hemos logrado disolver todos los valores, y sólo si tenemos el coraje de saltar a esta nada, lograremos que despierten nuestras fuerzas creativas más íntimas para construir una nueva Fantasía. Es decir, un nuevo mundo con auténticos valores”.

Decía Jorge Luis Borges que la literatura fantástica no es una evasión de la realidad, sino que nos ayuda a comprenderla de un modo más profundo y complejo. Esta idea podríamos aplicarla a La historia interminable. Para representarlo de forma original, Ende hizo que Bastián sea quien lea y quien, a la vez, acabe protagonizando ese libro: el mismo volumen que nosotros también leemos.

La historia interminable nos aleja de las orillas de la realidad del mismo modo en que Alicia accedió al País de las Maravillas o Dorothy fue arrastrada desde Kansas a la tierra de Oz. Sin embargo, también nos interpela como una obra teatral en la que se rompe la cuarta pared.

Al final, el mundo de la narración acaba siendo tan verdadero para Bastián y para el lector como un reflejo espontáneo de lo real. En último término, incluso el lector adulto deja de ofrecer resistencia. Es una ilusión, naturalmente, pero uno acaba cediendo al poder de la fábula. Casi como esos críos que, al escuchar el tintineo de Campanilla en las representaciones de Peter Pan, repiten: “Yo sí creo en las hadas”.

El efecto ‘bola de nieve’

El repicar incesante de los teléfonos en la editorial de Ende fue el primer indicio de su éxito. Los periodistas alemanes no tardaron en darse cuenta de que La historia interminable era un best-seller en ciernes. El 23 de julio de 1980, Der Spiegel publicó una extensa reseña del libro. Su impacto en el público fue casi inmediato. En poco tiempo, los lectores de Ende ya se contaban por multitudes.

El canal público ZDF concedió al escritor el premio Book Worm. El galardón parecía un anticipo de lo que vendría después: un contrato para adaptar el libro al cine o a la pequeña pantalla. Quien se ocupó de esto último fue Bernd Eichinger.

Eichinger era un aspirante a productor que visitó la casa de Ende con la idea de salir de allí con un acuerdo firme. La mujer del novelista quedó horrorizada ante los modales de su visitante, que no tubo reparos en orinar sobre uno de los árboles del jardín.

Pese a este exceso de confianza, Eichinger era tan simpático que logró convencer a Ende. En realidad, los derechos de adaptación ya estaban en manos de otro productor, Dieter Geissler, pero el proyecto era tan caro que la intervención de Eichinger como nuevo socio fue bienvenida.

La película contó con un director muy solvente, Wolfgang Petersen, y con un presupuesto descomunal para el cine europeo, más elevado, en comparación, que el empleado por George Lucas en El Imperio Contraataca. Sin embargo, había un problema: Ende quería un film artesanal, catártico, casi reivindicativo, pero Eichinger lucía camisetas de Mickey Mouse y amaba, por encima de todo, el cine comercial americano.

El rencor creciente entre Eichinger y Ende hizo disfrutar a los críticos de cine. En una rueda de prensa, el escritor se desahogó frente a unos periodistas que tomaban nota de su indignación: “Esta película es un gigantesco melodrama kitsch de peluche y plástico -dijo-. No han entendido el libro. Sólo querían ganar dinero con él. Solo hay que ver las figuras de las esfinges. Son strippers tetonas sentadas en el desierto”.

Esta historia no tiene un final feliz. Aunque la película y sus secuelas impulsaron las ventas del libro, Ende perdió una parte de sus enormes ganancias en poco tiempo. A fines de los 80, descubrió que su asesor financiero había derrochado esos ingresos con malas inversiones. Para salvar a Ende de la bancarrota, sus editores hipotecaron su casa.

Los problemas continuaron tras la muerte del escritor en 1995. En principio, los derechos del libro fueron heredados por el antiguo editor de Ende, Roman Hocke, a quien el novelista adoptó poco antes de fallecer. Pero Hocke acabó enfrentándose en los tribunales con el hijo del productor Dieter Geissler, que también estaba convencido de ser el titular legítimo.

En medio de esta efervescencia judicial, tanto la película de 1984 como el libro fueron incorporándose al panteón de la nostalgia. Al cabo del tiempo, el simple hecho de oír el tema principal del film, una pegadiza canción tecno-pop compuesta por Giorgio Moroder e interpretada por Limahl, aún dispara los recuerdos de la generación que asistió a este fenómeno de masas.

Además de ser un acontecimiento literario gracias a sus lectores, La historia interminable marcó un antes y un después en el marketing editorial. Quizá el que menos lo disfrutó fue el propio autor, que hablaba de su obra con una amargura que hoy casi resulta conmovedora: “Tardé dos años en escribir el libro. No debería haber tenido más de cien páginas, pero aquello explotó entre mis manos. Cuando lo terminé, no sabía si era bueno o era la mayor tontería que había escrito jamás. Si mi esposa y mi editor no me hubieran dicho ‘dale una oportunidad’, no habría tenido el coraje de publicarlo. Al final, no podía juzgar si le interesaría a alguien, o si había en sus páginas tanto kitsch esotérico que nadie querría leerlo. Por lo demás, el éxito también es una carga. Recibo veinte cartas al día. Esto es insoportable. Es algo que está más allá de la escala humana”.