Viaje a la ciudad natal de Stalin

El dictador soviético sigue presente en museos, plazas y avenidas y su legado todavía divide a los georgianos

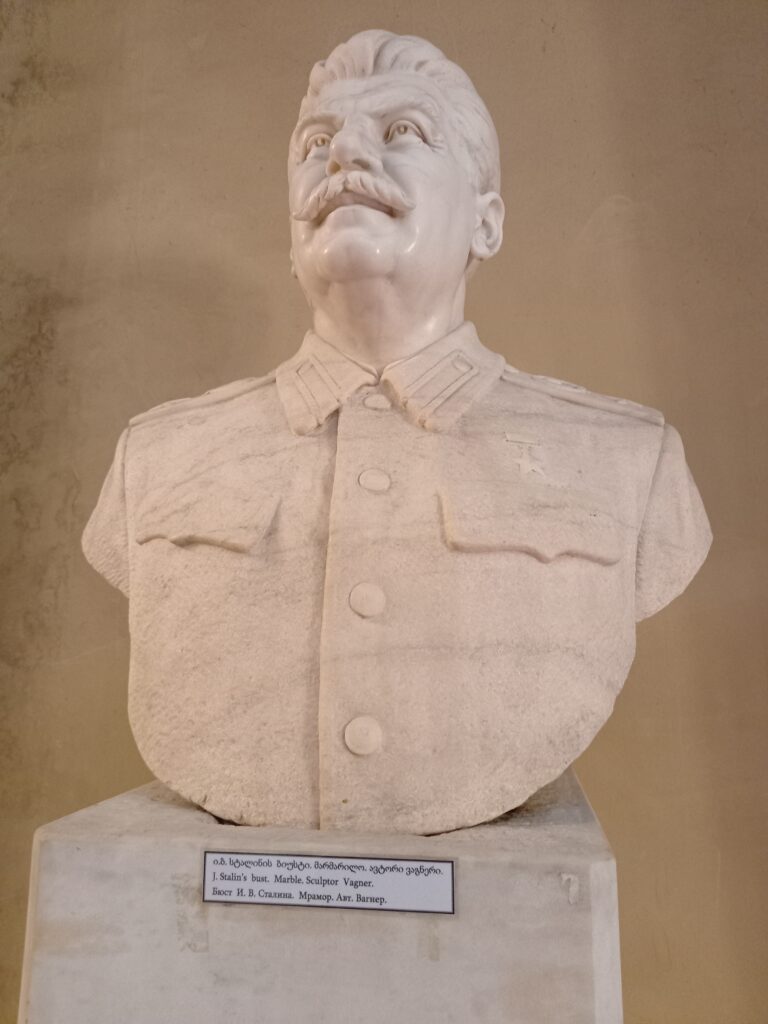

Estatua de Stalin.

Desde la estación de tren de Gori, ciudad de unos 50.000 habitantes, perteneciente a la República de Georgia, hasta el destino final, serán unos dos kilómetros. El camino más directo es tomar la calle Stalin para pasar por encima del río Kurá, aquel que atraviesa también Turquía y Azerbaiyán, y luego seguir derecho por la, de repente, renombrada Avenida Stalin.

Y allí está, ineludible: el museo Stalin, construido en 1957, situado exactamente en el medio del parque que, naturalmente, también se llama Stalin, aquel que cada 26 de mayo, día de la independencia de Georgia, suele ofrecer desfiles militares en los que los chicos pueden subirse a los tanques y jugar con ametralladoras. Gori es también una de las ciudades bombardeadas por Rusia en esa efímera guerra de cinco días, por la cual, en 2008, Rusia se anexionó de facto el 20% del territorio georgiano con la creación de dos pseudo repúblicas satélites: Abjasia y Osetia del sur. Se trata, además, por si todavía no se dieron cuenta, claro está, de la ciudad donde nació y donde vive Stalin.

El museo recibe a los visitantes con una imponente escalera de mármol a la cual se sube a través de una alfombra roja y cuenta con un piso intermedio en el que aguarda una estatua de Stalin de alrededor de cuatro metros, una de las favoritas al momento de las fotografías. En las salas principales hay muchísima información acompañada por fotos, cuadros y telas donde se mezclan imágenes clásicas con muchas desconocidas, especialmente de sus años de juventud. El espíritu del museo no alcanza a ser celebratorio si bien la historia que pretende contar es la de un joven idealista que atravesó pesares y fue abrazando sus ideas bolcheviques hasta ser quien venció a los nazis y desarrolló industrialmente a la URSS. En todo caso, la crítica apuntaría menos a lo que muestra que a lo que omite: no hay referencia a los gulags, la decisión de matar a millones de ucranianos de hambre, ni a las purgas constantes sobre los miembros del partido.

En cambio, podemos encontrar una máscara mortuoria de Stalin en medio de un panteón, una reproducción de su oficina y, alrededor del museo, su casa natal y el vagón personal en el que viajó, por ejemplo, a la Conferencia de Postdam, en Alemania, donde, en aquel verano del 45, luego firmaría el famoso acuerdo con Churchill y Truman tras la caída del régimen nazi.

Al salir del museo, se encuentra la tienda oficial de recuerdos: camisetas, relojes de pulsera y de pared, botellas de vino, vasos de plástico, pipas, llaveros, rompecabezas, recipientes, fotos. ¿El precio? El que puede pagar el turista internacional. Capitalismo duro y puro, le dicen.

«El legado estalinista divide a los georgianos más desde lo generacional que desde lo ideológico»

En la puerta, unas mujeres con atuendos georgianos venden más o menos lo mismo, aunque le agregan magnetos y monedas de la ex Unión Soviética. Todo, claro está, a menor precio y sin pagar impuestos: una osada muestra del cuentapropismo de los expulsados del Estado de bienestar frente al museo del gran colectivizador y referente de la economía dirigida.

Este relato podría chocar con aquella decisión, adoptada en 2010 por el Gobierno prooccidental de Georgia, de derribar una gigantesca estatua de Stalin situada, justamente, en Gori, si bien, también habría que decirlo, algunos años después ésta fue reubicada cuando cambió el signo político del gobierno. Sin embargo, este ejemplo retrata bien la divisoria existente entre los georgianos a propósito del legado estalinista, tal como se expresa en varias de las encuestas y consultas que se han hecho en los últimos años. Mi intuición es que esta divisoria puede entenderse más desde lo generacional que desde lo ideológico. Aquellos que vivieron y se criaron en la Georgia que era parte de la URSS, tienen una mirada más benevolente y hasta nostálgica de aquel pasado, especialmente porque el prometido paraíso capitalista post caída del muro, les brindó la posibilidad de nuevos consumos en detrimento de una gran desprotección social, cultural y económica. En este punto, viene a mi mente el libro de Stephen Kotkin, Magnetic Mountain: stalinism as a civilization. El autor es el primer americano en 45 años en ingresar a Magnitogorsk, la ciudad emblema del cambio impulsado por Stalin desde una Rusia agrícola a una industrial. Allí, a través de testimonios y documentos, Kotkin muestra cómo la industrialización y la transformación guiada por la utopía racionalista heredada de la ilustración, repercutió en la subjetividad de los soviéticos.

Evidentemente, décadas de capitalismo no han podido quebrar esa civilización estalinista, al menos en un sector importante de la población, ni siquiera en Georgia, donde, paradójicamente, son varios los historiadores que advierten que Stalin, una vez líder de la URSS, no solo no benefició, sino que, podría decirse, se ensañó con el país que lo vio nacer, tal como atestiguan los números de asesinados, exiliados y sacrificados georgianos en el frente de guerra.

Por qué Alemania no tiene un museo de Hitler y, en cambio, Georgia sí tiene un museo de Stalin, pregunta, retóricamente, una joven georgiana entendiendo que es posible trazar una equivalencia. Y allí está el quiebre: las nuevas generaciones, en algunos casos, educados en el exterior y centralizados especialmente en Tbilisi, la capital de Georgia, son los que se indignan con la reivindicación de Stalin. Según esta generación proeuropea, que inundó las calles semanas atrás denunciando la imposición de una «ley rusa» para, presuntamente, controlar el modo en que organizaciones prooccidentales se financian desde el exterior con el fin de imponer «sus valores»; responder «Stalin es un dictador, pero es nuestro dictador», no resulta aceptable.

«Ni en las fotos, ni en los cuadros ni en las telas dedicadas a la reivindicación de Stalin en el museo, el líder aparece sonriendo»

Es la generación que le quiere escapar a esa especie de destino fatal que muchos le asignan a esa geografía tan vasta donde la hegemonía económica, política, militar y civilizacional rusa juega un rol fundamental. En la novela de Giuliano Da Empoli, El mago del Kremlin, cuyo protagonista es el asesor principal de Putin, se habla de esta suerte de determinación y se la resume así:

«La elite soviética, en el fondo, se parecía mucho a la vieja nobleza zarista. Un poco menos elegante, un poco más instruida, pero con el mismo desprecio aristocrático por el dinero, la misma distancia sideral con el pueblo, la misma propensión a la arrogancia y a la violencia. Nadie escapa a su propio destino y el de los rusos es ser gobernados por los descendientes de Iván el Terrible. Se podrán inventar todo lo que se quiera –la revolución proletaria, el liberalismo desenfrenado-, pero el resultado es siempre el mismo: en la cumbre están (…) los perros guardianes del zar».

Sentados en el café de enfrente del parque, un café que seguramente debería llamarse Stalin, un grupo de extranjeros decide hacer un descanso. Uno de ellos advierte una particularidad: ni en las fotos, ni en los cuadros, ni en las telas dedicadas a la reivindicación de Stalin en el museo, el líder aparece sonriendo. Entiendo que hay múltiples explicaciones para ello, pero el comentario me lleva a desarrollar aquel pasaje de La fiesta de la insignificancia de Kundera donde se cuenta la anécdota de Stalin con las perdices.

Se trata de una de las anécdotas favoritas que el líder solía contar a sus colaboradores e indica que un día de caza, tras caminar 13 kilómetros bajo un tiempo inclemente, Stalin alcanza un árbol en el que hay 24 perdices. Contando solo con 12 cartuchos, mata a la mitad de las perdices para luego retornar a su casa, buscar los 12 cartuchos restantes, regresar por las perdices y, finalmente, acabar con las restantes.

A propósito de esta inverosímil anécdota, Kundera hace una lectura muy interesante porque indica que, naturalmente, los colaboradores no creían que esto fuera posible, pero, para no contradecir a Stalin, guardaban silencio y solo mostraban indignación por semejante mentira a las espaldas del líder, sin tomar en cuenta que, claramente, era una broma que Stalin les hacía. ¿Por qué no se reían? Kundera responde: «Porque todos [alrededor de Stalin] habían olvidado ya qué es una broma».

Tiempo de abandonar el café. En la esquina de Avenida Stalin se encuentra uno de los extranjeros que oyó la anécdota de las perdices. Afortunadamente, todavía se estaba riendo.