Momias, esfinges y excavadores de tumbas

Regresa a las librerías el ensayo ‘Auge y caída del Antiguo Egipto’ (Debate), de Toby Wilkinson

'Cleopatra probando venenos en prisioneros condenados' (1887), de Alexandre Cabanel.

Más que un sitio geográfico o una civilización, el Egipto de los faraones nos parece hoy un territorio legendario que supera en romanticismo a cualquier otro. Pero aunque el juego entre realidad y fantasía es algo inevitable en el país del Nilo, los arqueólogos que han trabajado en esas latitudes no esperan ser víctimas de una maldición. Los conjuros hallados en un sarcófago no reviven a las momias y, en general, los cuentos sobrenaturales ya solo animan el pulso de los turistas. No porque falten galerías por descubrir o misterios todavía inexplorados, sino porque el trabajo de los investigadores consiste en asomarse, sin más contraseña que la ciencia, a un legado artístico e histórico tan inapelable como hermoso, fruto de un Estado que prosperó de forma original. Así lo cree también el británico Toby Wilkinson, un egiptólogo vinculado a la Universidad de Cambridge a quien debemos obras de referencia como El origen de los faraones (Destino, 2004) y la que ahora nos ocupa, Auge y caída del Antiguo Egipto.

Con las pirámides en el horizonte, Wilkinson vuelca toda su habilidad divulgadora en este ensayo de gratísima lectura que apareció en 2011 y que, desde entonces, vuelve a la estantería de novedades de forma periódica.

Sin duda, su relanzamiento es una buena noticia para los adeptos a la egiptomanía. Hablamos de un autor que aúna la densidad informativa con la amenidad. Por supuesto, no faltan en ella los lugares comunes y los datos conocidos, tal y como nos lo advertía el protagonista de Sinuhé el Egipcio: “Todo vuelve a empezar y nada hay nuevo bajo el sol; el hombre no cambia aunque cambien sus hábitos y las palabras de su lengua”. Sin embargo, la obra de Wilkinson desprende sensatez y precisión histórica. No es lo mismo lo que encontramos en su libro que lo que nos ofrecen ciertos ‘expertos’, propensos a zarandear el pasado egipcio para convertirlo en una mezcla de tragedia shakespeariana y folletín.

Pero de eso los buenos egiptólogos no tienen la culpa. La proliferación de obras sin substancia hace que destaquen aún más libros como el de Toby Wilkinson, que merecen compartir espacio en nuestra biblioteca con títulos de factura similar. Por ejemplo, La herencia del Antiguo Egipto (Edhasa, 2006), de Christiane Desroches Noblecourt, conservadora general de antigüedades egipcias en el Museo del Louvre, o el volumen colectivo Historia del Antiguo Egipto (La Esfera de los Libros, 2007), auspiciado por la Universidad de Oxford. Mención aparte merecen clásicos hoy difíciles de encontrar, como Egipto eterno (Guadarrama, 1966), del arqueólogo francés Pierre Montet, descubridor de innumerables tesoros al este del delta del Nilo, o El Egipto de los faraones (Laertes, 1994), firmado por uno de los más influyentes egiptólogos de inicios del siglo XX, Sir Alan Gardiner.

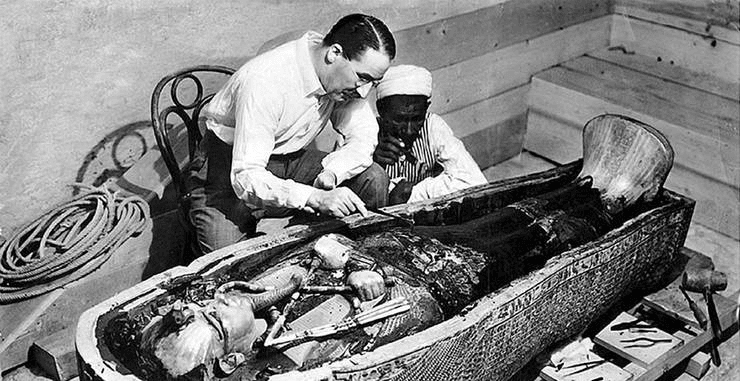

Son tantas las caras de la civilización egipcia que Wilkinson se ve obligado a comenzar con un episodio familiar. “El 26 de noviembre de 1922 ‒escribe‒, dos horas antes del ocaso, el egiptólogo inglés Howard Carter penetraba, junto con otros tres compañeros, en un corredor tallado en la roca y excavado en el suelo del Valle de los Reyes”.

Un año después, Carter narraba aquel descubrimiento en un libro devorado por millones de admiradores, La tumba de Tutankamón.

La peripecia de Carter, más o menos novelada, se mantuvo en el radar cultural durante más de cien años. Entre otras cosas, porque posee la mezcla exacta de aventura, enigma y exotismo. “Me recuerdo leyéndolo en el descansillo, a los seis años de edad ‒dice Wilkinson‒, maravillado ante las joyas, el oro y los extraños nombres de los reyes y dioses. Los tesoros de Tutankamón sembraron en mi mente una semilla que en los años posteriores habría de germinar y florecer”.

La gran aventura de viajar al pasado

Toby Wilkinson sabe que la civilización egipcia ‒un fenómeno cultural de una evolución milenaria‒ se reduce, en la imaginación popular, a monumentos grandiosos, recubiertos de piedra caliza, que parecen diseñados por un escenógrafo de Hollywood. “Estudiando el antiguo Egipto durante más de veinte años ‒escribe‒, he llegado a sentirme cada vez más incómodo con el objeto de mi investigación. Eruditos y entusiastas se sienten igualmente inclinados a contemplar la cultura faraónica con emocionada reverencia. Nos maravillamos ante las pirámides, sin pararnos a pensar demasiado en el sistema político que las hizo posibles». De igual modo, nos entusiasmamos con el poderío militar de los faraones “sin detenernos apenas a reflexionar sobre la brutalidad de la guerra en el mundo antiguo”.

Nos emociona la heterodoxia del rey Ajenatón, pero como señala Wilkinson “no nos preguntamos cómo debe de ser la vida bajo un soberano déspota y fanático (a pesar de los paralelismos modernos que, como en el caso de Corea del Norte, invaden las pantallas de nuestros televisores). No faltan las evidencias sobre el lado oscuro de la civilización faraónica. Desde los sacrificios humanos en la I Dinastía hasta la revuelta campesina bajo los Ptolomeos, el antiguo Egipto era una sociedad en la que la relación entre el rey y sus súbditos se basaba en la coacción y el temor, y no en el aprecio y la admiración; donde el poder de la realeza era absoluto y la vida carecía de valor”.

Aun con esa crueldad institucionalizada, los egipcios iban dos pasos por delante. No olvidemos que la unificación de Egipto en 2950 a.C. supuso la instauración del primer Estado-nación del planeta. “El Estado faraónico ‒añade Wilkinson‒, tal como se concibió originariamente, duró tres milenios (en comparación, Roma apenas aguantó uno, mientras que la cultura occidental todavía no ha sobrevivido dos). Una razón clave de esta extraordinaria supervivencia es el hecho de que el marco filosófico y político inicialmente desarrollado en el nacimiento del antiguo Egipto se hallaba tan en consonancia con la psique nacional, que siguió constituyendo el patrón arquetípico de gobierno durante las cien generaciones siguientes”.

Los saqueadores que inventaron la egiptología

Se podría agotar el diccionario de adjetivos para describir a los pioneros que abrieron paso a la egiptología moderna. Si el diplomático Eduardo Toda y Güell (1855-1941) no hubiese importado a España la pasión por las momias y las pirámides, difícilmente hubiera prosperado tan pronto entre nosotros esa disciplina académica que hoy podemos identificar con una alineación apoteósica de egiptólogos, encabezada, entre otros, por Josep Cervelló, Teresa Bedman, Francisco Martín-Valentín, José Lull, Alejandro Jiménez Serrano, José Manuel Galán, Myriam Seco Álvarez, Marina Escolano-Poveda, Josep Padró Parcerisa y José Miguel Parra.

El hecho tiene su importancia. Sin embargo, era imposible que Toda y Güell fuese tan riguroso como sus herederos. Y eso que el expolio de los yacimientos le parecía un problema de primer nivel. Basta con hojear su libro A través del Egipto (El Progreso, 1889) para comprender que Egipto era el paraíso de los cazatesoros. “Una larga hora de camino en tan malas condiciones me condujo a la antigua necrópolis de Dahshur ‒escribe‒. En mi camino tropecé con una de estas cuadrillas de excavadores y llegué junto a ellos en el preciso momento de desenterrar una momia, sepultada sin caja ni sudarios bajo la arena. Era una mujer, cuyo cráneo conservaba aún los cabellos y el ojo negro y quemado debajo del párpado izquierdo. De un golpe de azadón partió el cadáver un beduino, echándose luego encima los demás para arrancarle las bandas de tela que cubrían el pecho. Quise evitar aquella profanación que creía sin objeto, pero me explicaron que buscaban los amuletos o ídolos que podía encerrar la momia, y en efecto, en el sitio vacío del corazón se halló un precioso escarabajo de piedra jaspe que pude unir a mis colecciones”.

Toby Wilkinson ha estudiado el modo en que la Antigüedad egipcia se impuso en la imaginación de Occidente: a través de colecciones privadas obtenidas de forma dudosa a lo largo del XIX.

Poseer una obra de arte del Egipto faraónico fue un signo de distinción en el periodo que va desde el desciframiento de la piedra Rosetta por parte de Jean-Francois Champollion en 1822 al hallazgo de la tumba de Tutankamón en 1922. A lo largo de esos cien años, la egiptología fue prosperando por una vía disciplinada y académica, pero también como un ingrediente más de la rivalidad imperialista entre el Reino Unido y Francia. Basta visitar el Louvre y el Museo Británico para comprobarlo.

El resultado de esa ecuación tiene una deriva interesante, y es que la exploración arqueólógica de Egipto a lo largo de todo ese tiempo revela un esfuerzo sostenido por hacerse con el control político del país.

Hay un hilo invisible que une a Champollion, Toda o Carter, pero ese mismo hilo también vincula a tipos sin escrúpulos, de esos que están atentos sin aparentarlo, empeñados en hacerse con el botín a cualquier precio.

Lo recuerda Wilkinson en otro de sus libros, A World Beneath the Sands: The Golden Age of Egyptology (2020): si al puzle egipcio le faltan hoy piezas es por culpa de personajes como el oficial británico Richard William Howard Vyse, que empleó pólvora y dinamita para adentrarse en las pirámides, o el arqueólogo francés Auguste Mariette, que recurrió a las excavaciones ilegales, el robo, la falsificación y el contrabando. Es pura especulación tratar de adivinar qué hubiera pasado si franceses y británicos no hubieran mostrado esta avaricia. Tampoco es fácil pensar que la egiptología hubiera podido prosperar sin esos tesoros al alcance de los investigadores en Londres y París.

Lo que sí sabemos ‒y así lo explica Wilkinson‒ es que una ola de nacionalismo egipcio estalló en 1912, justo después de que un equipo de excavación alemán trasladase a Berlín, después de engañar a los inspectores de antigüedades, el busto de Nefertiti que poco antes habían descubierto en la región de Amarna. La moraleja se escribe sola.