Europa contra el lmperio otomano: la primera guerra fría

El historiador Gábor Ágoston publica un ensayo sobre cómo la gran potencia turca marcó el destino del continente

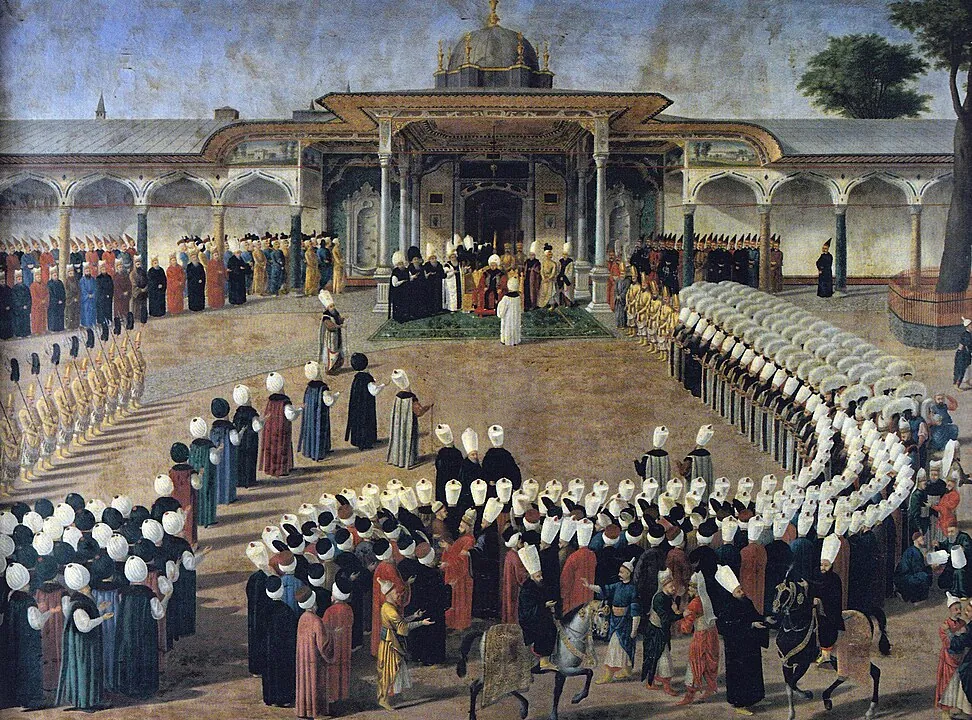

'Entrada del sultán Mehmed II en Constantinopla', de Jean-Joseph Benjamin-Constant.

Los historiadores no lo tienen fácil con los turcos otomanos. Pueden enumerar sus logros, a menudo deslumbrantes, pero de inmediato tienen que lidiar con los traumas que su dominio provocó en Occidente. Es una estampa que se repite generación tras generación: la de un régimen despótico que se expandió gracias a un implacable poderío militar.

A los imperios se los conoce por la marca que dejan en la historia. Y en el caso del Sublime Estado Otomano, hay suficientes episodios como para justificar su mala fama. No se trata de una acusación sin fundamento. Sobran los motivos: desde la captura y comercio de esclavos por parte de los corsarios berberiscos hasta el genocidio armenio de 1915.

¿Por qué, entonces, a pesar de insistir en esa condena, deberíamos ver la otra cara de la moneda? Es una larga historia.

Sin duda, los turcos también tienen razones para admirar a sus antepasados: una cultura diversa y original, pensadores de primer orden, un aparato administrativo muy eficaz y un arte que seduce a incondicionales y escépticos. Si hay alguien que puede calibrar esta compleja realidad, ese es Gábor Ágoston, un experimentado profesor de Historia de la Universidad de Georgetown, autor de diez monografías sobre el pasado de la región.

Gracias a su labor educativa en instituciones académicas y centros de investigación de Hungría, Austria y Turquía, Ágoston ha podido acceder a innumerables fuentes para escribir este libro colosal, El Imperio otomano y la conquista de Europa, donde reconstruye una etapa fascinante que comienza en siglo XIII, cuando los protagonistas de este relato aparecieron en el noroeste de Anatolia, en el lugar que persas y árabes llamaban Rūm, la tierra del Imperio romano de Oriente.

Un pueblo en expansión

La ventaja estratégica de los otomanos no solo fue su flexible y eficiente estructura administrativa y política, sino su capacidad adaptativa en el comercio y la guerra.

Aquellos jinetes que habían llegado desde las estepas de Asia empezaron a construir barcos y, a partir del siglo XIV, se convirtieron en una fuerza naval de primer orden. Gracias a sus galeras de guerra, conquistaron el Mediterráneo oriental, hicieron incursiones en el océano Índico e incluso se informaron sobre el Nuevo Mundo a partir de los documentos que hallaron en los buques españoles.

La historia da algunas lecciones, y una de ellas es que ningún modelo imperial es eterno. Por eso Ágoston marca un punto de inflexión: el sitio de Viena, en 1683, cuando los jenízaros de Solimán el Magnífico ‒hijos de cristianos, islamizados y convertidos en guerreros de élite‒ fracasaron ante la valentía de los defensores de la ciudad, apoyados por lansquenetes alemanes y arcabuceros españoles.

Dos mundos enfrentados

El eje del libro es el papel fundamental que la dinastía otomana desempeñó en la formación de la Europa moderna. Gracias a su combinación de complejidad narrativa y esfuerzo documental, el autor ilumina ese periodo en el que los reinos cristianos optaron por una respuesta común frente a una superpotencia que arrasaba sus dominios como el vendaval que precede a la tormenta.

El temor al Gran Turco se generalizó desde la conquista de Constantinopla, “la segunda Roma”. Frente a los que le veían como un caudillo asiático, el sultán que tomó la ciudad en 1453, Mehmed II, se autodenominaba césar y favoreció a los cristianos conversos. No obstante, al igual que los antiguos césares, no estaba acostumbrado a tener compasión con sus enemigos.

La transición ideada por Mehmed, después de varios días de salvaje saqueo, se resume en el minarete que transformó una gran iglesia ortodoxa, Santa Sofía, en la mezquita más imponente del mundo.

Como ya imaginarán, en esta historia no hay gobernantes virtuosos ni aventureros de noble corazón. Los esclavos con señales de latigazos, las constantes ejecuciones o las cautivas del harén de Mehmed nos recuerdan que hacía falta tener la piel muy dura para sobrevivir en esta época.

La Sublime Puerta

Con un término que evoca una autoridad celestial, “la Sublime Puerta”, los otomanos se referían al gobierno y a la diplomacia imperiales. Después de ocupar Constantinopla y llamarla Estambul, la puerta en cuestión se identifico con la que conduce al patio interior del Palacio de Topkapı.

De ahí en adelante, los alfanjes y los mosquetes turcos transmitieron a este lado de la frontera un mensaje de poderío y afán de conquista. La geografía les daba la razón: a lo largo de más de seis siglos, los dominios otomanos se ampliaron a lo largo de Europa del Este y desde el Mediterráneo hasta Arabia.

Política de conquista

Por descontado, hay que aguzar la vista para ver más allá. Aunque los turcos siempre encajaron con la idea de un adversario perfecto, Gábor Ágoston descifra apropiadamente ese papel del Imperio Otomano como catalizador de una Europa vinculada, a su pesar, frente a este ambicioso contrincante.

Siempre rondaba un peligro: la desunión. ¿Saben lo que ocurre cuando alguien está demasiado ensimismado en una tarea para oír que alguien se le acerca por la espalda? “Las conquistas otomanas ‒escribe Ágoston‒ animaron al papado y a los monarcas europeos a idear nuevos planes de cruzada para detener sus avances en el Mediterráneo y Europa Central. Sin embargo, la rivalidad entre los Habsburgo y los Valois, desencadenada tras la elección de Carlos I de España como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1519, y la división religiosa de la cristiandad con el surgimiento del luteranismo, dividieron Europa y la distrajeron de la amenaza turca”.

Como esta partida de ajedrez era un proyecto a largo plazo, los otomanos pagaron un alto precio por mantener regiones estratégicas. Parte de su éxito se debía al dominio de territorios como Hungría, un Estado tapón entre ellos y sus enemigos. “La carga financiera que suponía mantener la Hungría otomana -nos dice Ágoston- no disuadió al Gobierno otomano de conquistarla. En 1527, el gran visir Ibrahim Pashá reconoció que mantener el dominio otomano en la región de Srem (Sirmia, situada entre Serbia y Croacia) “costaba al tesoro otomano 56.000 ducados anuales”.

Una épica rivalidad

Las complejas dinámicas del enfrentamiento entre Oriente y Occidente lo cambiaron todo, especialmente para los Estados de la Casa de Habsburgo (los reinos de los Austrias de Viena y de los Austrias de Madrid). Solo hay que recordar el desarrollo y las consecuencias de la batalla de Lepanto (1571), donde la coalición católica organizada por el Papa Pío V contuvo la expansión otomana en el Mediterráneo.

Sin embargo, a pesar del papel emblemático de esta victoria -“la más alta ocasión que vieron los siglos”, en palabras de Cervantes-, las hostilidades prosiguieron.

No deja de haber cierta ironía en que países destinados a ser aliados acabasen simpatizando con el Gran Turco. A veces, por conveniencia y otras por disputarse una gloria pasajera.

Los dos casos más conocidos son el acuerdo establecido en 1536 entre el rey del Francia, Francisco I, y el sultán Solimán I el Magnífico, y la colaboración entre piratas berberiscos e ingleses para asaltar barcos católicos durante el siglo XVII. Pero en el libro hay otros ejemplos llamativos.

A veces, la política de alianzas es tan incomprensible que constantemente debemos buscar explicaciones alternativas. Para muestra, un botón: “El atamán Bogdán Jmelnitski, de los cosacos zapórogos ‒escribe Ágoston‒, se rebeló contra los polacos en 1648, y se alió con el kan de Crimea, vasallo otomano. En 1652, Jmeltnitski entabló una alianza con la Sublime Puerta, pero al haber recibido poca ayuda tangible de Constantinopla, se dirigió a Moscú. Tras largas negociaciones, Jmelnitski juró lealtad al zar Alejo a principios de 1654 en Pereiaslav, lo que no solo desencadenó un ataque conjunto contra la Mancomunidad de Polonia-Lituania, sino que también propició una larga alianza entre polacos y tártaros de Crimea (1654-1666) contra Rusia y el Hetmanato (el Estado ucraniano)».

Pero hay algo que no cambió: cada vez que los europeos veían arder el horizonte o escuchaban el murmullo de los tambores, les resultaba fácil imaginar a los jinetes espahís avanzando entre un mar de lanzas.

Por suerte, en 1699, tanto la caballería turca como las columnas de jenízaros detuvieron su avance cuando el sultán Mustafá II tuvo que aceptar la Paz de Karlowitz.

Tras esa humillación, el vaivén de coaliciones y rupturas fue algo más fluido, avivado por la rivalidad entre rusos y británicos entre el siglo XVIII y el XIX. A la larga, el Gran Juego ‒la expresión con la que se describe este desafío entre los zares y la monarquía inglesa- también supuso un reto endemoniado para los otomanos, convertidos en actores de reparto de un drama que culminó con la Primera Guerra Mundial.

Dos siglos de decadencia

Ágoston nos proporciona algunas claves para entender por qué Constantinopla no llegó a ser la capital de Europa. Menciona a un observador privilegiado, Ibrahim Muteferrika, un renegado húngaro que fue el primer editor que dirigió una imprenta con un tipo de letra árabe. En 1732, Muteferrika “alabó la estructura de los ejércitos cristianos, las proporciones equilibradas de infantería, caballería y dragones, y la excelente cooperación entre estos grupos”. En cambio, los otomanos poseían virtudes que podían ser esenciales en el siglo XVI, pero que ya no lo fueron tanto a partir del XVIII: la fuerza numérica y las habilidades en la guerra de asedio.

Turquía se estaba quedando anticuada y su desventaja en el campo de batalla pronto se haría notar.

En todo caso, como sucedió con el Imperio español, los otomanos decayeron con parsimonia. Es más, sus territorios no dejaron de crecer hasta finales del siglo XVII. Así lo cuenta el historiador hispanobritánico Felipe Fernández-Armesto en Millennium: “Cuando, en 1721, los diplomáticos austríacos, dieron por descontado que Turquía era ‘el hombre enfermo de Europa’, el paciente continuó desafiando a los ansiosos cirujanos durante dos siglos más. Entretanto, sólo se le amputaron extremidades de las que podía prescindir. Lo notable del fenómeno otomano no fue la larga enfermedad, sino la larga supervivencia; no la afección agotadora, sino la robusta perseverancia de un cuerpo resistente”.