Domingo de Soto, el fraile segoviano que se adelantó a Galileo y a Newton

Este dominico formuló la ley de caída de los graves, poniendo las bases de lo que más tarde se llamaría ley de la gravedad

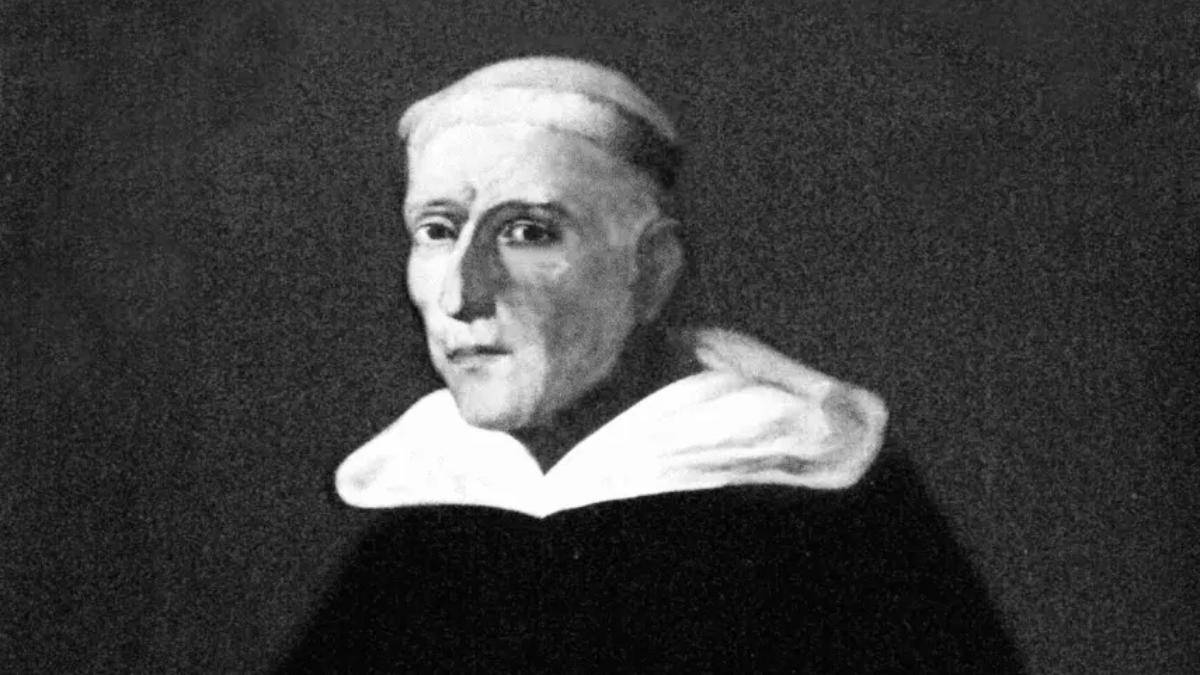

Domingo de Soto.

En episodios pasados de este podcast, ya hemos hablado profusamente de logros españoles en el campo científico. Por ejemplo, cuando recordamos la anestesia epidural de Fidel Pagés, la vacuna contra el cólera de Jaime Ferrán y Clúa o el ibuprofeno de Antonio Ribera Blancafort. También de avances en el campo de la química, con los cuatro españoles responsables de haber descubierto elementos de la tabla periódica: Antonio de Ulloa, los hermanos Juan José y Fausto d’ Elhuyar, y Andrés Manuel del Río.

Y con todo, esta semana nos centramos en una figura anterior en el tiempo a todos estos casos y que hizo una aportación que podría definirse como más fundamental. Porque, si hasta ahora hemos hablado de ejemplos médicos y químicos, nuestro protagonista de hoy hizo su gran contribución en el terreno de la física, formulando una ley que serviría de base para los descubrimientos de titanes de la ciencia como Galileo Galilei o Isaac Newton.

De quien hablamos es de Domingo de Soto, un fraile dominico del siglo XVI que formuló la ley de caída de los graves, poniendo las bases de la ley de la gravedad. Pero, además, De Soto compatibilizó su curiosidad científica con méritos en muchos otros ámbitos.

Francisco de Soto —pues este fue su nombre de bautizo— nació en Segovia en 1495. A pesar de que su familia era humilde, las aptitudes del joven para el estudio le hicieron progresar. De esta forma, empezó aprendiendo latín para después irse a Alcalá de Henares a realizar el resto de su formación básica. Tras ello, se quedaría en la ciudad complutense para estudiar en la universidad del mismo nombre y creada pocos años antes por el cardenal Cisneros. Allí, se graduó como bachiller en 1516. Después, marchó a completar su formación en la Universidad de París, donde estudió bajo el humanista Francisco de Vitoria, fundador de la Escuela de Salamanca. Permaneció tres años en la capital francesa, hasta 1519.

Tras su estancia internacional, De Soto volvió a la Universidad Complutense para dar clase. Fue en su primera etapa como profesor cuando empezó a barruntar una posible vocación religiosa. En 1524, viajó a Montserrat, pero, a la vista de su perfil intelectual, los benedictinos catalanes le recomendaron que se hiciese dominico, al ser esta una orden con un marcado gusto por los saberes. Así lo hizo Francisco, que tomó el hábito dominico y cambió su nombre a Domingo de Soto.

Estrella del concilio de Trento

Después de un breve paso por Burgos, Domingo de Soto marchó a Salamanca, donde retomó su vida de profesor. En la universidad salmantina, volvió a coincidir con Francisco de Vitoria. Ante los problemas de salud de su antiguo maestro, Domingo de Soto, que ya era uno de los intelectuales más destacados de su época, fue enviado en su lugar para representar a España en el concilio de Trento.

La aportación del dominico segoviano en la importante cita ecuménica, que supuso la respuesta católica a la reforma de Lutero, fue fundamental. Destaca especialmente el sermón que predicó en la víspera de la sesión inaugural, un texto que asombró a los padres conciliares y que se editó e imprimió por toda Europa. Además, De Soto fue uno de los dos encargados de poner por escrito los acuerdos finales de las sesiones tridentinas.

Consejero y confesor de Carlos V

En paralelo a sus años de docente y a su brillante actuación en Trento, Domingo de Soto fue adquiriendo gran prestigio. Es por eso que el emperador Carlos V no tardó en requerir sus servicios. El rey trabó contacto con el fraile por un sermón que este predicó con motivo de la boda de su hijo, el futuro Felipe II.

Uno de los encargos que Carlos V le hizo a De Soto fue el de participar en la controversia de Valladolid, donde se trató el asunto de cómo debía actuar la Corona hacia los indígenas de la recién descubierta América. El fraile segoviano medió entre la facción que lideraba Bartolomé de las Casas, que abogaba por los derechos de los indios —con un afán con tintes negrolegendarios, todo hay que decirlo—, y la de Juan Ginés de Sepúlveda, que defendía una política mucho más dura. De Soto, siguiendo las ideas de Francisco de Vitoria, fue una de las principales voces que llevaron a la resolución del conflicto.

Unos años después, el monarca hizo llamar al dominico para que fuese su confesor, algo que este aceptó de mala gana, ya que no gustaba de cargos y honores. De hecho, cuando un año después, se liberó el obispado de Segovia, ciudad natal de Domingo, Carlos quiso nombrarle prelado, pero este lo rechazó.

Esto no enturbió la gran relación entre ambos y, cuando Carlos se retiró al monasterio de Yuste, Domingo no dudó en acudir en ayuda del rey cuando este le requirió para asistirle en ciertos asuntos. Esta devoción por el consejo del fraile la heredó Felipe II de su padre, ya que poco después de acceder al trono de España pidió a De Soto que mediase entre él y el Papa, cosa que el ilustrado dominico logró.

La ley de caída de los graves

Hasta ahora, hemos hablado de las contribuciones de Domingo de Soto en teología y en política. Pero, no contento con ello, su vida dedicada al estudio también dio frutos en el terreno científico. En sus comentarios a la Física de Aristóteles, el dominico fue el primero en enunciar la llamada ley de caída de los graves. Según este principio, los cuerpos caen con una aceleración constante, es decir, que su velocidad aumenta de manera uniforme a medida que caen.

Esto contradecía la idea de Aristóteles de que los objetos pesados caen a mayor velocidad que los ligeros. De esta forma, De Soto se adelantó varias décadas a los experimentos que en este sentido hizo Galileo y a la ley de gravitación universal de Newton. La teoría del sabio español no se pudo comprobar de forma perfecta hasta 1971, cuando el astronauta David Scott dejó caer una pluma y una piedra en la Luna, donde la gravedad es mucho que en la Tierra, comprobando que llegaban al suelo al mismo tiempo y confirmando así lo que De Soto había planteado 400 años antes.

Domingo de Soto escribió hasta 29 obras a lo largo de su vida, en ámbitos tan variados como la física, la economía, el derecho, la filosofía y, por supuesto, la teología. Hoy en día, se conservan 225 ediciones de esas obras, provenientes de varios lugares de Europa. Murió en Salamanca en 1560.

[¿Eres anunciante y quieres patrocinar este programa? Escríbenos a [email protected]]