Roca Barea: «No hay un punto en Occidente en que la democracia no esté haciendo aguas»

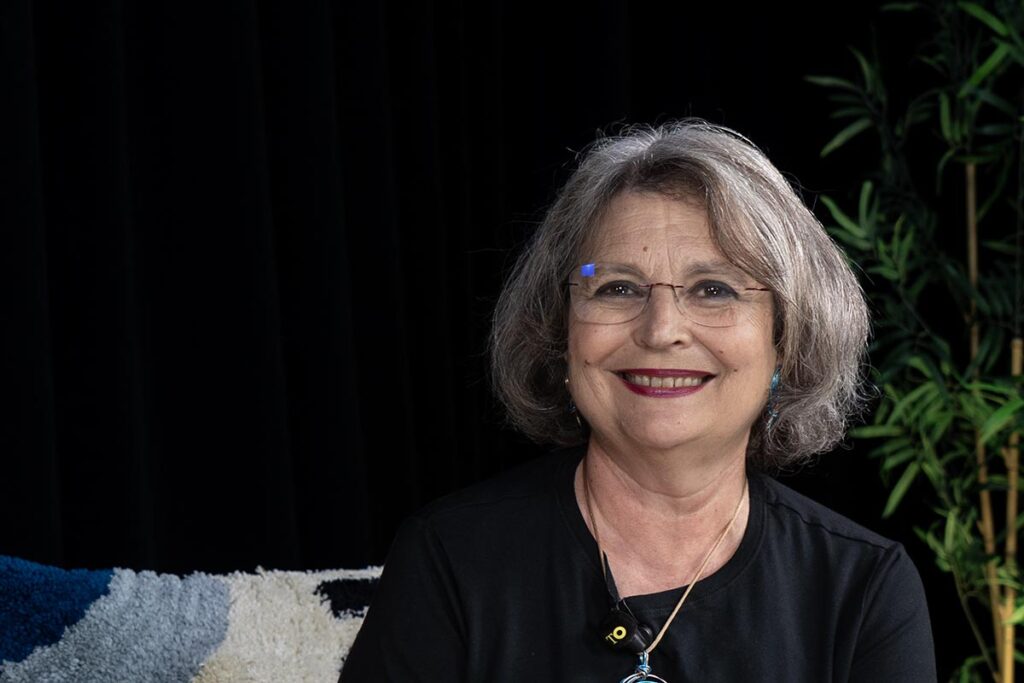

La filóloga y escritora española charla con THE OBJECTIVE acerca de su nueva novela histórica, ‘Ingrata patria’

Elvira Roca Barea, filóloga clásica, doctora en literatura medieval, es una agitadora intelectual de primera magnitud. En su obra aúna la rigurosa investigación académica con la originalidad en la mirada y la libertad de pensamiento. Ahí donde centra sus intereses regresa con una visión distinta del pasado. Su obra saca chispas; provoca, en la acepción etimológica de revocar, invocar, convocar y abogar. Con Imperiofobia y leyenda negra: Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio español (Siruela), plantó cara a la historia oficial de España, avergonzada de su pasado, pero también a la de Hispanoamérica, que se ha contado el cuento de la víctima de una historia en la que fue protagonista. Ahora publica la novela histórica Ingrata patria (Espasa), sobre la figura de Cornelia, la hija de Escipión el Africano y madre de los Gracos, y aunque la conversación se centra en ella, inevitablemente se extiende al conjunto de su obra y a su concepción de la historia, un campo de batalla intelectual y moral.

PREGUNTA.- Acabas de publicar Ingrata patria en Espasa, novela centrada en un personaje de la historia romana fascinante, que es Cornelia, pero no solo. Y veo que, con este libro, en cierto sentido, renace tu vocación de filóloga clásica, en lo que eres doctora. ¿Qué te llevó a recrear desde la ficción un personaje como Cornelia?

RESPUESTA.- Yo no me fui nunca del barrio. El mundo clásico ha sido siempre donde yo he vivido. Pero antes de hablar de Ingrata patria, quiero agradecerte la invitación a esta conversación. Yo tropecé con la hija menor de Escipión el Africano cuando estudiaba las Guerras Púnicas en la carrera, y me sorprendió mucho que estuviera en aquella zona de sombra o de invisibilidad, porque era una mujer extraordinaria desde todo punto de vista, y siempre esperé que apareciera un foco que iluminara a Cornelia. Pero han pasado décadas y realmente nadie se ha ocupado seriamente de este personaje, que fue importantísimo en su tiempo. Los datos objetivos nos lo dicen: fue la primera mujer que merece el honor de tener una estatua en el Foro de Roma. Un honor extraordinario en su tiempo, no solo ya en el mundo romano, sino el ámbito del Mediterráneo. Su fama sobrepasa las fronteras del mundo romano para viajar al Mediterráneo Oriental. Es pedida en matrimonio por un faraón de Egipto, que ella rechaza. En fin, es una mujer que tiene, no solamente en su vida personal, una serie de facetas realmente notables. Se mantiene independiente, enviuda muy joven, asume la jefatura de la casa y no vuelve a tener un hombre al lado. El otro día me decía un periodista que quizás ella no había interesado tanto porque no había sido la mujer de nadie. Desde un punto de vista feminista, me parece fenomenal, justo porque ella toma esa decisión de ser el jefe de su casa, el paterfamilias. Luego, el momento histórico es extraordinario. Es ese momento de la gran crisis institucional de la República romana, que ella y sus hijos van a intentar evitar que se desempeñe en una espiral de guerras civiles. El fracaso de Cornelia y sus hijos es el fracaso último e irremediable de Roma, que se va a desangrar en varias guerras y que van a terminar con la República.

P.- Quizá la hipótesis de por qué es una figura no tan relevante como merecería tiene que ver con que es la hija de Escipión el Africano, el gran general romano que derrota Aníbal y la madre de los Gracos, de Tiberio y Cayo, y quizá injustamente quedó atrapada en su propia genealogía.

R.- No. Yo creo que la historia de Cornelia y de sus hijos ha estado mal contada por el sencillo motivo de que perdieron. Hay que entender que son los perdedores. Esos tres personajes, que están ahí, fueron masacrados por esa «ingrata patria». Y por intrigas familiares que no se pueden obviar. Es decir, esta es también la historia de una tragedia familiar desde dentro, porque no podemos olvidar que el gran enemigo de ellos fue Escipión Emiliano. Emiliano fue un hombre muy poderoso: era primo hermano de Cornelia, yerno por el matrimonio con su hija mayor, y sobrino por adopción del hijo mayor de Escipión. Como mínimo, podemos afirmar, sin hacer ningún estropicio, que estuvo implicado en la muerte del mayor de los hijos de Cornelia, Tiberio. Esta es una historia que tiene muchas capas. Pero lo que es definitivo es que los carriles por los cuales va a circular la historia de Roma los marca Polibio, que es un historiador griego de una enorme importancia. Y Polibio está al servicio de Emiliano, que es el gran enemigo de Cornelia y sus hijos varones.

P.- Es una vindicación contra la historia oficial que se ha construido, en cierto sentido, desde Roma hasta el presente.

R.- En el caso de Cornelio y los Gracos, esta historia ha sido especialmente injusta. Yo estoy harta de leer cosas que se siguen publicando en la actualidad, como que los Gracos eran revolucionarios, cuando si los Gracos algo fueron es, justamente, no revolucionarios. Es decir, todo su empeño fue la restauración de una República que estaba siendo bastardeada y que estaba perdiendo por completo el valor de sus instituciones y de los equilibrios sociales que la habían hecho fuerte. Es esa República la que convierte una pequeña ciudad del Lacio en una gran potencia en el Mediterráneo. Y ese equilibrio de instituciones y esos pactos sociales, después de una etapa primera muy convulsa, se están resquebrajando y van hacia una crisis que ellos ven venir e intentan conjurar con una suerte de restauración. Pero los Gracos jamás fueron contra la propiedad privada, sino contra la conculcación sistemática de todas las leyes que habían administrado la tierra pública romana, el ager publicus romanus. Y porque no se había respetado, termina por provocar un empobrecimiento masivo del campesinado y la conversión de grandes masas de población en una plebe sin más oficio ni beneficio que el integrarse en las legiones. Este es el peligro que ellos ven.

P.- Tratándose de un libro tuyo, desde luego, la malicia lo recorre y tiene una lectura espejo con el presente, porque en el fondo lo que cuenta el libro es el derrumbe de la República romana y el origen del Imperio. El eco con el presente español es bastante obvio.

R.- No sé si fue Walter Benjamin, pero alguien dijo que «toda novela histórica habla del presente». Y es posible que así sea. Yo creo que la crisis por la que está atravesando la democracia española no es una crisis de la democracia española, es una crisis de la democracia. Aquí tiene su versión. Pero no creo que haya un solo punto en Occidente ahora mismo en que la democracia no esté haciendo aguas por todos los frentes. Y la pregunta para mí es por qué a nivel global. Y la otra es por qué nos empeñamos en darle una respuesta local o localizada en los distintos fenómenos muy concretos en los cuales se está manifestando. Pero no vamos a la pregunta grande, a qué le está pasando a la democracia como sistema para que se nos esté viniendo abajo.

«Los grandes intereses económicos han hecho que la clase dirigente romana separe sus intereses particulares de los colectivos, rompiendo los equilibrios sociales»

P.- No voy a caer en la tentación de irnos al presente sin abordar más tu libro, porque me parece una novela deliciosa. Y quizá la pregunta un poco obvia es ¿por qué decides construir una novela, teniendo tan sistemática la información histórica y pudiendo haberlo hecho a través de un ensayo de vindicación histórica? ¿Cuál fue la decisión entre ficción o ensayo?

R.- La decisión es una larga convalecencia. Y entonces, ¿a dónde me voy, que esté bien y esté a gusto? Y que sea mi sitio natural. Como dije al principio, yo no me he cambiado de barrio. Estudiar clásicas lo decidí con 15 años contra todos, contra mis profesores, contra mi familia, porque era la carrera más catastrófica que se podía hacer. Jamás me he arrepentido de esa decisión y no pasa semana que yo no lea Hesíodo, Homero o Cicerón.

P.- O Nebrija, del que también eres experta.

R.- O Nebrija, pero quiero decir dentro del mundo clásico. Yo de ahí no he salido nunca. En esta convalecencia larga, realmente yo no tenía que preparar bibliografía, no tenía que hacerlo. Esta historia me la conozco, conozco más de lo que podía contar. Así que era algo así como un sitio agradable. Volver a casa. Algo que me saca de este miserable presente, tan lleno de limitaciones. Y Cornelia se lo merecía totalmente. Nadie se había fijado en ella.

P.- La estructura de la novela es curiosa, porque en realidad se habla de un libro que no existe. Es la esclava de la familia, Antígona de Mileto, que crio y educó a Cornelia, y la acompaña durante toda su vida, quien va corrigiendo un encargo de contar la historia de Cornelia. Pero el lector sólo conoce las cartas en donde se hace esa corrección. ¿Cómo sería esa historia si estuviera escrita?

R.- Hubiera incorporado más información relacionada con la economía, porque explica muchas cosas. En la novela no me podía explayar. Los grandes intereses económicos han hecho que la clase dirigente romana separe sus intereses particulares de los colectivos, rompiendo los equilibrios sociales; es decir, los grandes latifundios que se han ido creando sobre la base de esos campesinos-legionarios, campesinos-soldados, que eran la columna vertebral del ejército romano y lo que le dio a Roma los ejércitos que pudieron vencer allí donde no hubieran debido vencer. Si Aníbal tenía mejores ejércitos, ¿por qué ganan los romanos esas guerras? Ganan con un tipo de ejército que es nuevo, hasta cierto punto. El ejército helenístico, el ejército alejandrino, se construye sobre la base de bonos de contratos que se hacía a númidas, a celtas, a griegos, que pelean de distintas formas. Así es también el ejército de Aníbal: integra distintas clases de gentes con distintos tipos de lucha. Y porque es un gran estratega hace de todo eso una forma armoniosa de pelea, creando su propia estrategia en cada momento. El ejército romano tiene una característica que es que su núcleo fundamental está constituido por campesinos que son propietarios y una parte de su tiempo lo dedican al ejército y otra parte de su tiempo lo dedican a sus tierras.

P.- La reforma de los Gracos va por ahí, volver a ese ejército.

R.- Es lo que ellos quieren recuperar, porque lo que se ha producido ha sido un empobrecimiento paulatino de esa clase social y automáticamente un amontonamiento de gente que ha emigrado a las ciudades. Un «proletariado» desplazado. Y que no tiene ya otra forma de ganarse la vida que la milicia, pero son dependientes de los generales a los cuales sirven. Esto lo reflejo en mi novela. Antígona está muy interesada por cómo están siendo las elecciones. Y si Mario ha sido elegido cónsul por quinta vez. ¿Por qué? Porque sabe que va a empezar la primera gran guerra civil entre Mario y Sila. ¿Y por qué va a empezar? Es muy fácil: porque Mario mueve 50.000 hombres, de los cuales 35.000 los ha reclutado él mismo. Y como Cornelia, en un momento dado, hablando con sus hijos, dice: «al paso que vamos los legionarios ya no serán legionarios de la República, serán legionarios del general que los comande». Los legionarios de Mario ya no son legionarios de la República.

P.- Son mercenarios.

R.- Su destino está ligado al triunfo o fracaso del general, que sirven absolutamente, porque ya no tienen otra fuente de ingresos.

P.- El tema de la escritura de Cornelia. Ella sobrevivió el asesinato de su hijo mayor y al suicidio inducido de su hijo menor, Cayo. ¿Se sabe, hay rescate, hay algo, o es mitología que Cornelia escribía?

R.- Se han conservado algunos fragmentos de cartas. Pero ten en cuenta que las conservamos por la obra de Cornelio Nepote; es decir, que ha pasado ya un siglo y medio largo. Y la conservación en el intermedio es sospechosa de que hayan sido reconstruidas o inventadas y atribuidas a ella, pero es evidente que ella escribía, por una pura lógica de las cosas. Ella tiene una vida en su finca de Miseno, algo muy de los Escipiones, de gran protectora de filósofos, de artistas…

P.- Además, tenía educación griega.

R.- Era bilingüe totalmente, conocedora de la filosofía griega, de los grandes retóricos. Es de una cultura absolutamente extraordinaria, muy superior, yo creo, que la de su propio padre. Escipión tuvo mala suerte con los hijos. Su hermano mayor, Publio, el que adoptó a Emiliano, era un hombre de una cultura extraordinaria, vastísima. Escribió una historia de Grecia que se ha perdido. En esa casa había una biblioteca formidable.

P.- Lo recreas en la novela. Esa finca fuera de Roma, que además luego es vendida miserablemente por el hijastro.

R.- Estuve por ahí en febrero. En Liternum, donde está enterrado Escipión. Porque sabemos lo que se veía desde la desde la finca de los Escipiones, así que más o menos podemos ubicarla en el espacio. Es un lugar privilegiado. Tú sabes que el Golfo de Nápoles es un sitio donde «viven los dioses» y es un lugar absolutamente maravilloso.

P.- Antígona está todo el tiempo intentando seducir, con la belleza de ese campo, que además es sobrio, al escribano, para que se mude a la finca, pero no cae.

R.- No cae porque es tonto.

P.- ¿Cómo consigues evitar que los prejuicios de nuestra época se cuelen en la novela? Porque uno realmente se mete al mundo romano: no sólo en términos de detalle, gastronomía, calendario, festividades, sino también del universo de valores.

R.- No lo sé. Supongo que por vivir en el barrio mucho tiempo a uno se le transparenta el haber pasado años y años leyendo y traduciendo La Eneida o traduciendo a Tito Livio o a Homero.

«Le tengo respeto a la novela histórica, pero no habría convertido nunca a Cornelia en un personaje a lo Adriano de Marguerite Yourcenar»

P.- Insisto porque realmente entras a esa casa y ves desde el detalle mínimo, no sé, del garum para salar y condimentar la comida, hasta cuál es la relación con el templo según el día y cuáles sus sacerdotisas o oficiantes. Y junto a ese mundo romano doméstico, la gran intriga política contra los Gracos. Y yo creo que esa combinación sostiene muy bien la tensión narrativa de la novela.

R.- A mí me interesaba mucho que la voz fuera medio romana, pero no totalmente romana. Por eso las cartas de Antígona.

P.- Que es griega, por supuesto.

R.- Es griega. Eso me importaba. Me importaba también alguien que fuera muy cercano a Cornelia. Yo le tengo respeto a la novela histórica, quizá es una tontería mía particular, pero no habría convertido nunca a Cornelia en un personaje a lo Adriano de Marguerite Yourcenar. El personaje de Yourcenar, el Adriano que ella recrea, ha terminado suplantando por completo al Adriano histórico, y con eso hay que tener cuidado. La novela histórica tiene un peligro que hay que intentar conjurar. Yo quería alguien que estuviera muy cerca, pero también lejos, con una mirada que, en un momento dado, y ella lo hace más de una vez, se aleje del punto de vista de Cornelia. «Esto los romanos lo ven así, pero nosotros, como griegos, así no lo vemos». Estar dentro y fuera al mismo tiempo.

P.- Es una cómplice de la vida de Cornelia, pero con un cierto distanciamiento. Incluso su condición de liberta también ayuda en esta ambigüedad.

R.- Y eso me servía para darle a la novela más perspectiva, más espesura y, al mismo tiempo, que no hubiera una sola visión, que hubiera un cierto contraste de puntos de vista.

P.- El otro elemento que está presente en la novela es indudablemente Hispania. No sólo porque es el gran escenario de las guerras Púnicas, o uno de ellos, sino porque en el lapso en que transcurre la novela, que son cuatro generaciones de romanos, acaba sucediendo el levantamiento de Numancia.

R.- Tenía que estar presente Hispania. Desde que Escipión el Africano pone aquí un pie, cambia la vida para siempre de esta península. Y eso es una realidad indudable. Aquí estamos. Y tú, desde la punta de México, también estás hablando latín. Así que aquí estamos todos hablando latín. Eso era importante. Luego, más. El marido de Cornelia, Tiberio Sempronio Graco, pasó bastante tiempo en España.

P.- Era cuarenta años mayor que ella.

R.- Una diferencia de edad tremenda. Ese es otro matrimonio con su punto de escándalo en aquel momento. Porque ella es casi una niña, tiene 17 o 18 años, cuando se casa con un hombre que puede ser casi el abuelo, que es además el tremendo enemigo de su padre.

P.- Pero luego entró lentamente en el circuito familiar.

R.- Fue una sorpresa en su momento, porque la diferencia de edad era escandalosa. Y bueno, para pasmo de todos, fue un matrimonio tremendamente exitoso, en el sentido de que fue un matrimonio que se quiso, que se llevaron muy bien. Las fuentes hablan de aquel matrimonio ejemplar en muchísimos sentidos. Volviendo a España. Sempronio pasa mucho tiempo en Hispania y tiene algunas de las campañas más exitosas. La mayor pacificación que se había conseguido hasta ese momento de las tribus celtíberos la protagoniza el marido de Cornelia. Y luego, cuando su hijo viene a Hispania, también protagonizó una serie de campañas. Obtiene un gran éxito aquí evitando una masacre. Porque, en fin, el cónsul romano encargado de mandar las legiones en aquel momento desconocía el terreno por completo y se metió en una ratonera. Estuvo a punto de provocar una catástrofe, tipo batalla de Cannas, con la aniquilación de varias legiones completas. El hijo mayor de Cornelia salva esa situación y la salva, este proceso lo conocemos bastante bien, porque su padre había dejado muy buen nombre aquí en la península. Era un hombre que había sido muy respetado, las tribus lo conocían, había hecho siempre honor a su palabra. Y estuvieron dispuestas a creer a su hijo.

P.- Ayudó a que entrara Roma de una manera más suave.

R.- Sí, exactamente. Y frente a esto estaba el personaje de Emiliano, que supuestamente es un Escipión, pero lo que la historia nos enseña de él son dos masacres sin justificación. Emiliano primero masacra Cartago sin motivo ninguno y después masacra Numancia, también sin motivo ninguno.

P.- Las comillas que dibujas en el aire ¿son porque era un hijo adoptado?

R.- Es adoptado por el mayor de los hermanos de Cornelia y esto, en principio, parece una muy buena idea, porque su tío, el hermano de Emilia Tercia, que había sido un gran general macedonio, estaba completamente arruinado. Era un desastre con los dineros, un magnífico general, pero un desastre económico completo. Iba a dejarles a los hijos un montón de deudas y una de las formas que había para evitarle esto a los hijos era darlos en adopción a otra familia, que entonces no heredaban las deudas del padre. Parecía perfecto candidato para continuar la estirpe. Y él desde luego se empeñó, pero ni tenía condiciones ni reunía cualidades. A la evidencia me remito: Emiliano pasa a la historia por dos masacres que no tienen justificación: ni Cartago era enemigo para Roma ya en la tercera guerra Púnica, ni Numancia era enemigo para Roma. Es este Emiliano tenebroso, al servicio del cual, insisto, estuvo Polibio toda su vida, quien coloca a Cornelio y a sus hijos en esa zona de oscuridad en la historia de Roma, de la que realmente no han salido nunca.

«Hay que seguir el sistema Galdós: creas el marco histórico, lo dejas fijo y luego inventas personajes que te permiten entrar y salir»

P.- La destrucción de Cartago también tiene que ver con la propaganda política, con la manipulación. Con la consigna de delenda est Cartago, con ir incentivando un odio transversal que acaba volviéndose una especie de demanda popular cuando los cartagineses ya estaban derrotados y su imperio había sido desmantelado.

R.- No había ninguna necesidad de aquello. Como no había ninguna necesidad tampoco en Numancia. O sea, antes o después, como había demostrado Tiberio Sempronio Graco, padre, y luego Tiberio Sempronio Graco, hijo, era muy posible pacificar pactando con las tribus, ya se había hecho antes.

P.- Pensando en tu narrativa, porque la fascinación por Cornelia nos queda clara, pero ya antes te había interesado un personaje que uno en principio uno no pondría como protagonista de una novela, pero al final creo que demuestras tu punto. Se trata de Alonso de Salazar y Frías. En Las brujas y el Inquisidor, el personaje histórico real es un inquisidor, pero acabas demostrando que, gracias a él, en cierto sentido, España no se sumó a la locura colectiva que fue la caza de brujas en Europa. ¿Por qué no nos cuentas un poco esa historia que me parece también fascinante?

R.- Yo no lo descubrí. Alonso de Salazar y Frías había sido descubierto para la historia fundamentalmente por un investigador danés, que ha muerto hace muy poco, Gustav Henningsen, que le dedica un libro magnífico que recomiendo mucho, titulado El abogado de las brujas. Yo tardo en precipitar las ideas, soy lenta. Siendo mis hijos pequeños, nos fuimos al norte con una caravana y me recorrí todos los caminos de Zugarramurdi. A un lado y otro de la raya, porque me parecía importante comprender la geografía del territorio para entender cómo había ocurrido esto. Mis hijos acaban de hacer ya la selectividad, fíjate si he necesitado digestión. Y era una novela con la que me atascaba una y otra vez. Me atascaba por la documentación: no quería que don Alonso de Salazar hiciera nada que no estuviera documentado. Y esto me atornillaba al personaje de una manera tremenda, en lo que se sabía y en los silencios. Y ahí iba y volvía. No le encontraba el hilo al ovillo. Y san Benito Pérez Galdós me iluminó con los Episodios nacionales. Hay que seguir el sistema Galdós, es decir: creas el marco histórico, lo dejas quieto y fijo, y luego inventas personajes que te permiten entrar y salir.

P.- La recomendación, la exigencia incluso, de Galdós con el manejo de la ficción, cuando se trata de la historia, es que todos los personajes históricos sean históricos y no se invente nada. Y ese era tu reto con Alonso Salazar y Frías. Y luego, claro, puedes inventar personajes que te sirvan de muleta.

R.- Y ahí vinieron Baltasar y el resto de personajes que acompañan esa historia. Por eso todo lo que cuento de don Alonso, desde sus costumbres hasta sus hábitos de lectura por los ríos, a la frugalidad en su despreocupación por el comer, la infinita capacidad de trabajo, es real.

P.- Cierto humor, que también tiene.

R.- Lo tiene, y eso que no he incorporado todo para no pasarme mucho con el Archivo Histórico Nacional. En la visita de ocho meses que hace pacificando el territorio con el «edicto de silencio y de gracia», anota con muchísimo garbo: «me estaba diciendo que tenía 40 demonios que me estaban quemando la silla en aquel momento. Y yo le dije “pues no siento el fuego”». Don Alonso de Salazar es un personaje extraordinario.

P.- Que, por cierto, en realidad su aporte no es que defienda a unas falsas brujas en concreto: es que niega la condición de la brujería y por eso logra desarmarlo, al menos para los territorios de la Corona española.

R.- Es un trabajo que se hace entre varios hombres y él desde luego es quien está en el terreno y quien brega el territorio. Las ideas que se tienen sobre los fenómenos de brujería están completamente trastornadas.

P.- Sí, para empezar, que es algo medieval, cuando es renacentista.

R.- Para empezar, es un fenómeno de la Edad Moderna y luego es un fenómeno de histeria colectiva. Lo que la gente cree es que de repente a unos inquisidores o a unos jueces les da por perseguir brujas. No: a la gente le da por creérselo a pies juntillas y a denunciar. Este es el problema fundamental de esto. Es decir, la gente va a denunciar porque cree que es verdad. Cree que se le han muerto dos vacas porque la Perenganita de Tal o la Fulanita de Tal le han echado unos polvos o le han hecho unas cosas. Y como se lo cree, va a pedir justicia a la justicia. Y si la justicia no actúa, entonces actúan por su cuenta y se producen tremendos linchamientos y fenómenos de violencia.

P.- Pero todo construido sobre una ficción gigantesca.

R.- Sí, pero enfréntate a esto. Es como enfrentarse ahora al cambio climático. Dile a la gente que no es verdad, que es lo que hicieron don Alonso, el obispo Venegas, otro héroe absolutamente. No está mucho en la novela, porque no hay mucho de él. Pero el pequeño informe que conservamos, que está en la biblioteca del Archivo Histórico Nacional, sobre el fenómeno de histeria colectiva, no lo llama así, lo describe a la perfección.

P.- Entraña el linchamiento, que entraña la censura…

R.- Entraña el relato de historias fantásticas que las gentes se van contando unas a otras y se las van creyendo. Sobre todo, los niños y los adolescentes. Y terminan soñando con ellos o viendo como real cosas que realmente nunca han visto.

«La lógica del resquemor con España era esta: somos culturalmente superiores, pero son estos tíos lo que vienen y nos quitan a los turcos de encima, no puede ser

P.- Y se nos olvida también, pero la cacería de brujas sembró de terror el norte de Europa durante un siglo. Y hay miles, cientos de miles de víctimas inocentes.

R.- Don Alonso se enfrentó a eso. Y tuvo, afortunadamente, el apoyo del inquisidor general, Bernardo de Sandoval. Y entre unos cuantos lo hacen. No váyase a creer que todo el mundo está de acuerdo dentro de la Inquisición y en el país, que los ponían a caer de un burro. Hay un momento en el que el sobrino dice: «al final vamos a terminar encausados nosotros de brujería y verás cómo va a terminar esto». Hay que tener mucho valor para negar en aquel momento algo que era una creencia absoluta y que nadie negaba.

P.- Y creo que don Alonso nos lleva a Imperofobia. Porque en realidad lo que hay, tanto en Cornelia como en el inquisidor que salvó a España de la cacería de brujas, es una forma de leer la historia con otros ojos, de intentar entender la ideología o las causas profundas que se enmascaran en el discurso histórico. Y creo que ahí la aportación de Imperofobia es central, porque lo que haces es quitar un velo. Quizá también eso tiene que ver con el enorme impacto que tuvo, y sigue teniendo tu libro. Hay una historia del Imperio español que está mal contada y hay unos responsables de que esté mal contada. ¿Cuál es tu balance hoy? ¿Cuál crees que sigue siendo su impacto?

R.- La verdad, creo que un libro no es más que un libro. Quiero decir que no puede ir más allá de una tormenta en un vaso de agua. Realmente a lo que te enfrentas es a una tradición que se ha solidificado a lo largo del tiempo. Es un palimpsesto formado por muchas capas de intereses sucesivos: los que fueron enemigos de aquel imperio, guerras de religión entre medias, fuentes internas, entre las cuales no es posible obviar a la Iglesia católica, defensora del lascasianismo y de Fray Bartolomé desde el minuto uno y hasta el momento presente ininterrumpidamente… En el afrancesamiento oficial, promocionado por la monarquía, más el fracaso colectivo que supuso el modo en que se fragmentó ese imperio, con todas las clases dirigentes que hicieron posible aquel fracaso colosal. No me refiero a América, me refiero a aquí y allí. Y entonces todo el mundo tiene sus propios intereses en mantener esa gigantesca ficción que es el argumentario de la leyenda negra, incluidos nuestros independentismos periféricos. En fin, hay un mundo de intereses en el que cada uno le pone una vela al santo, la suya. Y entonces un librillo no creo yo que afecte mucho al conjunto, la pura verdad. Ahora, siempre cabe la esperanza de que en algún momento cambie. Los griegos le llamaban a ver la verdad alétheia, que literalmente es algo así como quitar el velo. A lo mejor a fuerza de quitar capas y de quitar velos vemos un poquito más claro en defensa propia. Es decir, de nosotros mismos, de la tremenda comunidad panhispánica a la que usted pertenece y yo también.

P.- En Imperiofobia hay dos líneas argumentales. Una, que todos los imperios han sido criticados por la envidia que subyace al triunfo de una organización y va desde el imperio romano, al imperio ruso, al americano, etcétera, y dos, las causas profundas de la crítica al imperio español. Recuerdo que me sorprendió al leerlo que la primera semilla de la leyenda negra la siembran los humanistas italianos. ¿Cuál sería tu razonamiento hoy?

R.- El razonamiento es muy simple. Hay un momento en el que, en el sur de Italia, el poder sustantivo es la casa de Aragón, que ha ido aumentando a más y más. En esto llega la dinastía de los Habsburgo, y entonces ya están por el norte, pero también están por el sur. Y es evidente que esa potencia cultural que era Italia, que culturalmente era una maravilla desde todo punto de vista, pero que no había conseguido unificarse políticamente y permanecía tremendamente fragmentada y muy dependiente de todos los poderes exteriores que ahí querían intervenir. Sin olvidar a la Iglesia, que, sin ser un poder exterior, es mollar y ocupa el centro de la península. La lógica del resquemor con España era esta: «somos culturalmente superiores, pero son estos tíos lo que vienen y nos quitan a los turcos de encima, no puede ser».

P.- Te estoy interrumpiendo, pero es el coraje que les da que sea a través de la gramática latina de Nebrija que se enseñe latín.

R.- Esto es de condición humana, es casi puramente irremediable. Los españoles se lo tomaban con muchísimo sentido del humor. Y esto no estropeó nunca que cada español que aparece por Nápoles, desde Garcilaso de la Vega, en fin, a nuestro Cervantes, entregara la cuchara de enamoramiento total por Italia. Jamás, ni nuestros poetas ni nuestros artistas, respondieron diciendo algo malo de Italia, al revés.

P.- O de la formación española en la universidad de Bolonia, que es también tradicional.

R.- El resquemor venía del que estaba en una posición que, a fin de cuentas, se sabía subordinada, porque toda Italia sabía, desde que los turcos habían desembarcado en Otranto, que fue el primer intento (primer y único intento, porque no pudieron volver a hacer nunca más) de intervenir en la península itálica, que el futuro de la península itálica dependía de que los de la otra península supieran bandearse bien con los turcos. Y entonces, claro, ser agradecido cuesta mucho.

P.- ¿Y la responsabilidad de los intelectuales españoles en la difusión de la leyenda negra? Porque creo que el regeneracionista del XIX en el fondo también compró esa imagen de autoflagelación sobre el pasado español que llega hasta el presente.

R.- Empieza mucho antes. Esto empieza cuando el clero compra el discurso de Fray Bartolomé de las Casas y construye un sistema, digámoslo así, de poli malo y poli bueno, en el que el poli malo es el conquistador y el poli bueno es el monje, el cura, el fraile que viene atrás poniendo las tiritas e intentando civilizar a aquellos cafres espantosos. Eso es, resumiendo mucho y esquemáticamente, lo que nos cuenta Fray Bartolomé de las Casas, que construye una versión absolutamente catastrófica. Pero esa versión catastrófica tiene una solución. La siguiente parte del argumento es que quítense ustedes de en medio y déjennos a nosotros solos.

P.- Eliminar las estructuras de la corona.

R.- Que yo voy a construir aquí un régimen teocrático tibetano, que esto va a ser lo estupendo. Y en ello estuvieron. La Iglesia es una institución que ha luchado siempre por poder político. Yo no me estoy metiendo con los creyentes; yo respeto mucho las creencias religiosas. Voy a la institución política que tiene presupuesto, personal y es un Estado, a fin de cuentas, con una política exterior e interior. Esto es imbatible. Entonces, esa estructura, tremenda estructura política, luchó por intentar cuotas de poder, parcelas de poder muy grandes y ha tenido una influencia, la sigue teniendo, gigantesca.

P.- Y su enemigo, curiosamente, era la Inquisición, porque era una dependencia real.

R.- Exactamente. Es que la Inquisición, como se ha estudiado tan mal, no se estudia, por ejemplo, en lo que tiene de institución de la Corona. Y uno de los motivos por los cuales ha tenido tan malísima fama siempre se la ha dado la Iglesia, porque a la Inquisición nunca la controló el papado, ni la jerarquía. La controlaban los Habsburgo, la controlaba el rey, que nombraba al inquisidor general y el inquisidor general, por medio de una estructura piramidal, nombraba al resto de los inquisidores. Y a través de esa institución se controlaba a la Iglesia en el territorio de los Habsburgo. Y entonces, claro, es evidente que no sentía ninguna simpatía el clero por los inquisidores.

P.- Pero estabas haciendo la genealogía intelectual española que apoya la leyenda negra, que parte de la Iglesia, pero luego se desdobla al mundo laico también en el siglo XIX.

R.- Es que la Iglesia ha educado a mucha gente. Y luego tenemos el afrancesamiento obligatorio, cuando se produce el cambio de dinastía, que es cuando toda la versión francesa de la historia anterior, del periodo Habsburgo, se muda aquí, al interior del país. Y se convierte en una política de Estado continuada. Tenemos un silencio historiográfico que dura más de un siglo, que a mí me llevó un año y pico verificarlo, y que está en Fracasología.

P.- Desde la península no se habla de las colonias, por ejemplo, durante un siglo, ni se estudia.

R.- No se habla de América ni del periodo Habsburgo. Entonces esa historia es importada. Y no se habla de colonias porque no fueron nunca colonias, fueron virreinatos. Ese ese término empieza a aparecer en el siglo XIX y tiene unas connotaciones completamente diferentes. Si lees la Constitución francesa, la de la Revolución, verás que lo primero que dice es que esa Constitución y sus leyes son vigentes para el territorio de Francia, pero no para sus colonias. Esto justo lo contrario que dice la Constitución de Cádiz, que es para los españoles de los dos hemisferios. Es una situación competente diferente. El aplicarle el modelo colonial es un error. De la misma forma que si intentaras aplicar el modelo colonial del XIX, que está ligado a la revolución industrial, a Roma, te estrellas. No puedes. Lo mismo ocurre con el modelo español. Es una estructura imperial previa a la revolución industrial y que colapsa a comienzos del siglo XIX, y que no tiene nada que ver con el modelo colonial, que es un modelo propio de la revolución industrial, consecuencia de revolución industrial y exportado desde unos territorios que son completamente distintos y que van a desarrollar una política exterior económica que no tiene nada que ver.

P.- Que en España solo sucede en Cuba, pero tardíamente, como dice Tomás Pérez Vejo.

R.- Tardíamente y es una evolución ya digamos muy trastornada. Para mí el imperio se viene abajo en las dos décadas que siguen, o quizás en una década, la que sigue a la invasión napoleónica. Si tienes curiosidad y vas a la hemeroteca a ver qué sale en los periódicos de España cuando se independiza la Nueva España.

P.- Absolutamente nada.

R.- La Nueva España era la niña bonita. La Nueva España era todo. La más poblada, la más rica. Regina Grafe, una investigadora alemana muy buena, estudia cómo toda la política económica del imperio es el eje asiático que pasa por la Nueva España.

P.- Por la Nao de China.

R.- Y no solo la Nao de China, sino que es el territorio que más ingresa desde el punto de vista de la Real Hacienda, y son sus necesidades y sus posicionamientos lo que reequilibra todas las finanzas del Imperio.

P.- La moneda fuerte del sudeste asiático era el peso mexicano.

R.- El real de Asia.

P.- De plata mexicana. Y lo más increíble es que en México la gente vea el virreinato como un paréntesis de la historia, cuando es lo que constituye centralmente nuestro pasado. Y reniegue de algo que está ahí, que te salta a la vista: los conventos, las catedrales, las plazas, las universidades. Y lo tienes enfrente. Lo celebras, pero lo niegas al mismo tiempo.

R.- Estamos esquizofrénicos todos.

«¿Qué versión quieres que te cuente de ti mismo? La peor posible. Eso no es ser malo. Eso es estar en su sano juicio.

P.- Y pasa también en España.

R.- Sí, claro, y es que nunca nos pasa nada allí que no pase aquí, y al revés.

P.- Lo estamos viendo en la crisis de la democracia. Aunque tú piensas que un libro no es relevante, yo creo que sí, y que has puesto en el centro de la discusión pública una visión distinta del pasado común entre América y España y que ha tenido muchos epígonos. Donde sí creo que tengas razón es en el mundo académico, que tiene unos ritmos, unos procesos y unos tabús. Y donde se sigue enseñando una historia muy equivocada.

R.- En ese mundo académico tuvimos una primera etapa que se afrancesó obligatoriamente. Y entonces toda la historia que se contaba aquí se importaba. Y por etapas. Y, según qué momentos, no hemos dejado de importar. Y se ha importado la historia que se hacía en los departamentos ingleses sobre España y el mundo hispánico. Luego, la de los Estados Unidos de América, tres cuartos de los mismo, y afectando exactamente de la misma manera. Los estudios coloniales, por ejemplo.

P.- Es una dependencia intelectual, pero además de una visión del mundo que te denigra, lo que es una cosa incomprensible.

R.- No puedes esperar que quien ha sido tu competidor y quien ha prosperado en esa liga inmortal que es la Liga de las Naciones, relegando a la tuya, y al grupo de naciones a la que tú perteneces, al furgón de cola, venga a echarte una mano. Eso es ser tonto de remate. Es decir, vamos a ver, ¿qué versión quieres que te cuente de ti mismo? La peor posible. Eso no es ser malo. Eso es estar en su sano juicio.

P.- Tenemos que ir acabando. Y es una pena, porque podríamos estar hablando horas. Por qué no te arriesgas sugiriendo qué debería ser el Museo de América. Porque, en cierto sentido, ahí se resumen todos los males de la relación de España con su propia historia y con su pasado virreinal. Y también con la culpa que entraña. Y al final en la inoperancia; acaba significando nada.

R.- Hombre, a ver, a mí esto de la museística se me escapa mucho. En cuanto a su personal, creo que hacen todo lo que pueden. Conozco a varios de ellos y son magníficos. Creo que no tienen, como dicen en algunos sitios de América, más chance. La verdad es que no les dan más cuartelillo. Pero, claro, ese museo tiene fondos y tiene material para poder contar una historia casi del mundo, con solo lo que ellos tienen ahí. Realmente una historia del mundo, porque tiene piezas que suponen todos los continentes. El Biombo del Sello Real, por ejemplo.

P.- El Códice Maya.

R.- Tienen cosas maravillosas, que podías ser ahora mismo uno de los grandes museos de Europa y está ahí como de tapadillo, de medio lado. Casi, casi que no se puede contar lo que se cuenta ahí. Yo creo que ese museo realmente necesita un replanteo de profundis para poderlo enseñar. Vuelvo al biombo, porque el mundo entero está ahí. Ese biombo supone arte japonés. El lacado es chino. La factura es filipina. La visión artística es europea, con las perspectivas. Tenemos desde esos sangleyes, con los ropajes chinos, corriendo para llegar a la hora adecuada al banquete que celebra la llegada del sello real. Las señoras con los guardainfantes sentadas a la morisca. Es que la historia del mundo está ahí, hasta la torre en la que por primera vez aparece un chino con el gorro de chino mandarín con una bola del mundo. Tienes que tener todos los continentes presentes para que un producto como ese exista. Y eso hay que explicarlo bien, porque eso no ocurrió en la quinta puñeta. Esto ocurrió en un momento determinado de la historia en el que España y la Nueva España fueron protagonistas. Esto no es una parte de la historia de España, esto es una parte de toda nuestra historia común, de la gran comunidad hispánica que tiene que reconocerse en eso.

P.- Vamos a seguir dando esa batalla.

R.- Y eso yo lo tengo claro. Yo que creo que si no compras lotería no te toca. A lo mejor lo compras y no te toca, pero hay que comprar, por si aparece el cisne negro. Hay que estar todo el día sembrando. Igual no ocurre nada. Bueno, pues ya está. Pero como no ocurre definitivamente es si no compras el billete.

P.- Es una batalla de las ideas que hay que dar. Y aprovecho para volver a recomendar Ingrata patria, una hermosísima novela epistolar que nos acerca al fin de la República Romana a través de un personaje fascinante como Cornelia. Antes de terminar, Elvira, a mis invitados les hago una pregunta por fuera de la dinámica de la conversación, y es que recomienden un libro a la audiencia que no pueden pasar por la tierra sin haberlo leído. ¿Cuál sería el tuyo?

R.- Lo tengo claro. Tuve un momento de titubeo, pero ya lo tengo claro. No se puede pasar por el planeta Tierra ni comprender la cultura occidental, porque no se puede comprender la paideia griega, que es el núcleo de la gran formación grecolatina, y ese es el cimiento de nuestra existencia como occidentales: hay que leer la Ilíada de Homero.

[¿Eres anunciante y quieres patrocinar este programa? Escríbenos a [email protected]]