Cajal, una biografía para todos los públicos

Benjamin Ehrlich narra con amenidad y claridad la vida y obra del científico en ‘El cerebro en busca de sí mismo’

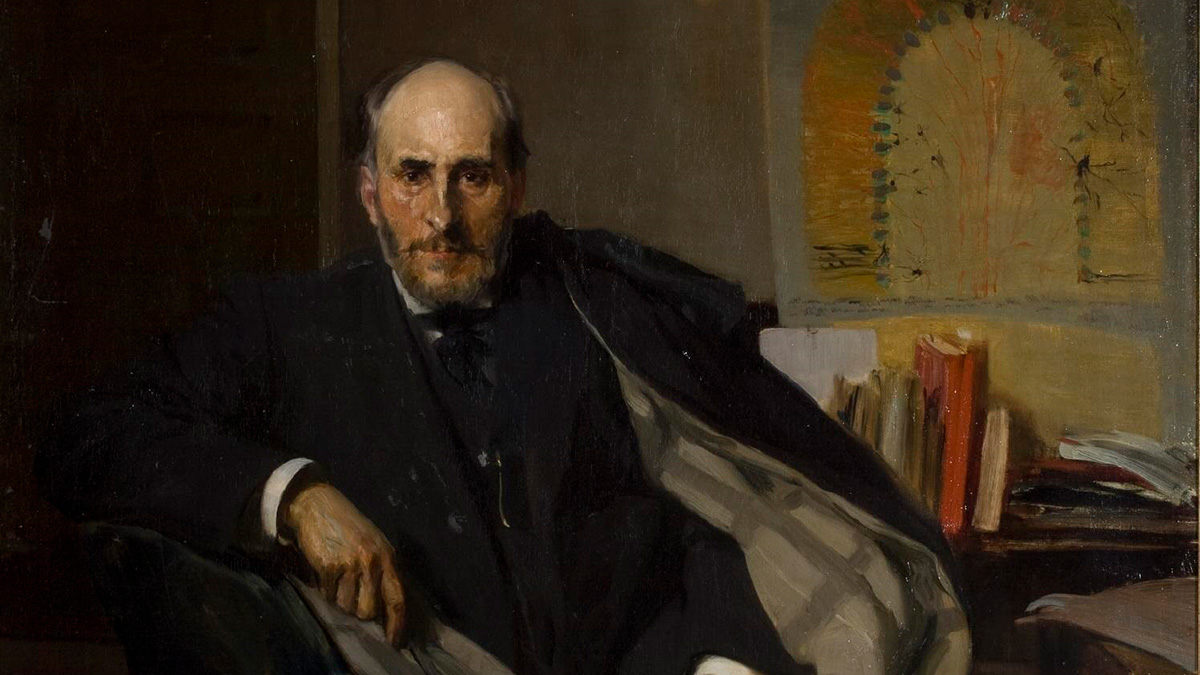

Santiago Ramón y Cajal.

El género biográfico tiene algo especial. Más cercano, menos sofisticado y abstracto, posee la escala humana donde los lectores nos reconocemos sin necesidad de acogernos a estructuras, procesos, clases, revoluciones y esas categorías que empleamos los historiadores, por no hablar de la epistemología artesanal o la construcción social del conocimiento, dos fórmulas habituales en historia de la ciencia.

Benjamin Ehrlich, escritor y periodista norteamericano, había editado y comentado los sueños de Cajal para el público de habla inglesa en 2016 (Cajal anotó sus sueños durante décadas, unos manuscritos perdidos que fueron recuperados y publicados en castellano en 2014 por José Rallo y otros psiquiatras). Después se lanzó a hacer una biografía de Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) para ese mismo público, un libro que vio la luz en 2022 y que ha editado ahora en castellano de manera impecable Ladera Norte: El cerebro en busca de sí mismo. Santiago Ramón y Cajal y la historia de la neurona (2025, traducción -magnífica- de Sira Casariego).

Si usted es un lector interesado en la biografía del Nobel español, en comprender y encajar la vida de este aragonés universal (tanto como Goya o Buñuel), en acercarse al genio que dibujó los tejidos nerviosos, defendió la teoría neuronal y sentó las bases de la neurociencia, hará bien en comprar este libro y leerlo. Ameno, claro, sin piruetas teóricas (sin pretensiones tampoco), estamos ante un libro bien escrito, con ritmo e interés. Ehrlich es un estupendo narrador, conoce bastante bien al biografiado y se ha molestado en documentarse razonablemente bien sobre los detalles biográficos, los debates científicos relacionados con la histología y los métodos de tinción de los tejidos nerviosos (allí donde Cajal desplegó todo su genio y su verdadero arte). Algo más flojos son los aspectos -digamos- contextuales relacionados con la España de la época, su cultura política, la guerra de Cuba, el regeneracionismo, el 98 y la dictadura de Primo de Rivera. Pero quizás no para un lector anglosajón. Ya digo que es una biografía escrita para ese público.

Si usted, en cambio, es historiador o historiadora de la ciencia (cosa improbable, en España apenas somos 100), quizás eche de menos algo de diálogo con la literatura secundaria, sobre todo con la que se ha producido en España en los últimos 20 años, por no irnos a las biografías clásicas de Ramón y Cajal de autores como López Piñero, Agustín Albarracín o Pedro Laín Entralgo, ausentes en el relato de Ehrlich. Me pregunto qué sería de un españolito que se atreviera a publicar en inglés una biografía de Newton sin referencias a Margaret Jacob, Alfred Rupert Hall, Richard Westfall o Bernard Cohen.

Pero al margen de esto (la invisibilidad de la historia de la ciencia española es un reflejo de la propia invisibilidad de la ciencia española cuando se la mira desde la gran narrativa o desde la bahía del Hudson), lo cierto es que el libro cumple con su función básica: levantar una biografía legible, apta para todos los públicos y suficientemente comprensiva de los tres asuntos imprescindibles en cualquier biografía: los aspectos personales y psicológicos del biografiado, los temas en los que sobresalió y finalmente el contexto social y político que le tocó vivir.

A contracorriente

Por si fuera poco, el lector atento aprenderá al menos cinco cosas relevantes en historia de la ciencia y que esta biografía ejemplifica a la perfección. Primero, que algunos científicos logran abrir brecha yendo a contracorriente. Reiterar lo sabido y dar por buenas las verdades heredadas, siendo la actitud más generalizada en la vida (y en la vida académica también, para que engañar al cándido lector) sólo produce una repetición acrítica del canon. Cajal, contra el reticularismo dominante en su época, se entregó a demostrar la doctrina de la neurona, defendiendo su singularidad e independencia.

Segundo, que a pesar de esto, Cajal no estuvo solo en la batalla. Simultáneamente e incluso antes que él, otros investigadores en diversos rincones de Europa estaban defendiendo que las neuronas tenían terminaciones libres, que entre las dendritas de unas y los axones de otras no había anastomosis (continuidad), sino contigüidad. Es el caso de Wilhelm His o Fridtjof Nansen, por ejemplo. El primero exploró el mismo camino que Cajal, observar los tejidos de embriones, menos confusos que los de especímenes adultos. El segundo, como haría también Cajal, empleó el método de Golgi, la reacción negra, para estudiar los tejidos de los invertebrados marinos.

Tercero, que la historia de la ciencia, otrora escudera de la historia de las ideas, hoy día se acerca más a la de las prácticas. Experto en el revelado fotográfico, conocedor de los procesos químicos característicos de los nitratos y las sales de plata, Cajal supo perfeccionar el método de Golgi (el método de tinción para colorear las células), cuyos resultados vio por primera vez en el laboratorio de Simarro, el mismo que inmortalizó Sorolla, gracias a este conocimiento experto. Si alguna vez tuvo pleno significado la expresión “pensar con las manos” (acuñada por el sociólogo de la ciencia Bruno Latour), fue para casos como el de Cajal, cuyas decisivas contribuciones guardan más relación con los métodos artesanales, la destreza manual para manipular las cosas y dibujar, que con los largos tratados, las teorías sesudas y los discursos teóricos.

En cuarto lugar, la vida y obra de Cajal resumen y concentran los paralelismos entre las ciencias y las artes, o por decirlo mejor, sus sinapsis, su continuidad (¿hay anastomosis?). Su temprana vocación artística, encauzada por su padre hacia la medicina por la vía de la anatomía, encontró cauce de expresión en la religión de la célula, en el rincón de su laboratorio, donde pasaba “las noches de claro en claro y los días de turbio en turbio”, como el ingenioso hidalgo.

El genio y la colmena

Este asunto nos conduce a la quinta enseñanza de este libro imperfecto como todos, útil como pocos en este país y en definitiva bello, pues son bellas las historias y las vidas que aquí se tratan. Me refiero a la tensión que hay entre lo individual y lo colectivo, entre el genio de Cajal (su férrea voluntad, su extraordinaria capacidad de concentración y observación) y el carácter colectivo que tiene la ciencia, toda ciencia. “El arte soy yo, la ciencia somos nosotros”, decía Claude Bernard, el fisiólogo y patriarca de la medicina experimental del siglo XIX.

La literatura cajaliana siempre ha dudado entre exaltar la genialidad del héroe individual (promovida por el propio Cajal en sus memorias, dispuesto a añadir al científico a la tipología heroica de su admirado Carlyle, un historiador victoriano) o recordar el tejido, la red científica que había a su alrededor. Cajal tuvo maestros y discípulos, naturalmente, alguno que mereció otro Nobel, como es el caso de Pío del Río-Hortega, otro extraordinario dibujante salido de un pueblo hundido en Castilla la Vieja (Portillo), el malogrado Nicolás Achúcarro o Fernando de Castro, cuyo nieto, homónimo y neurobiólogo del CSIC (la institución que procede de la Junta para Ampliación de Estudios, cuyo primer presidente fue Cajal) prologa este libro, precisamente.

Es la tensión clásica entre la neurona y el tejido, entre el genio y la colmena, entre el mito del país atrasado y el héroe audaz y las versiones posteriores a la transición que han tratado de homologar el pasado hispano, europeizarlo, sacarlo de su machadiano ensimismamiento. Lo habremos logrado, por cierto, el día que contemos por fin con un museo para Cajal y su escuela, algo anunciado, pero que los escépticos (una noble palabra griega que remite a ciertos verbos característicos de la investigación científica: observar, examinar, mirar) no creeremos hasta verlo con nuestros ojos y tocarlo con nuestras manos. Ojalá sea después del verano, tan largo como aquel invierno de nuestro descontento shakespeariano. Algo se ha hecho y se está haciendo, eso también es verdad: en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) por fin profesionales de archivos y museos están encargados de la catalogación, identificación y conservación de los fondos del Legado Cajal.