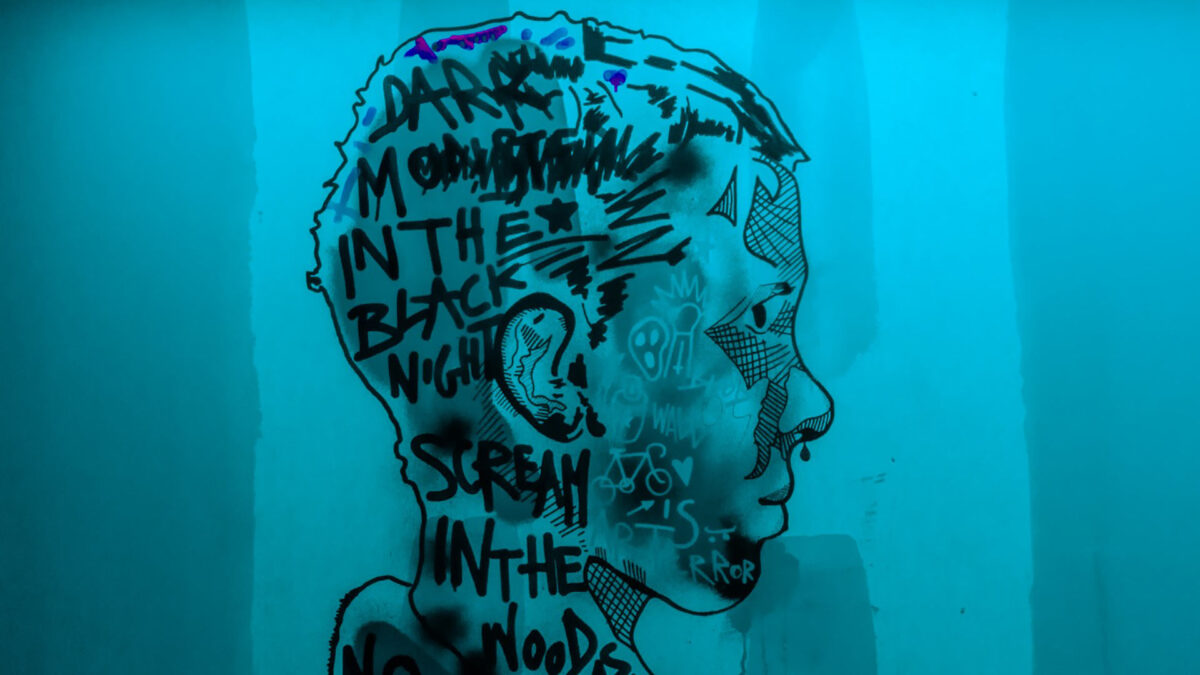

Abre la mente, pero que no se te caigan los sesos

En internet, y sobre todo en redes sociales, atendemos casi en exclusiva a aquellos que están de acuerdo con nosotros, aquellos que por tanto nos reafirman una y otra vez en nuestras ideas previas.

Dos dogmas prosperan entre nosotros desde hace tiempo.

El primero: que en internet, y sobre todo en redes sociales, atendemos casi en exclusiva a aquellos que están de acuerdo con nosotros, aquellos que por tanto nos reafirman una y otra vez en nuestras ideas previas. Es el dogma de la “cámara de eco” o del “efecto burbuja”. Puesto que solemos seguir en Twitter o en Facebook a personas que nos gustan (y nos gustan sobre todo si dicen cosas parecidas a las que cada uno pensamos), y puesto que además los algoritmos de esas redes sociales nos proponen nuevos contactos o textos basados en esas preferencias iniciales nuestras, el resultado sería que día tras días solo reforzaríamos las concepciones con las que ya llegamos ante la pantalla. Y así ignoraríamos por completo no solo que hay muchísima gente que no piensa igual, sino también las razones que les llevan a discrepar. A la manera de antiguos tiranos orientales, nuestra pantalla de ordenador se habría convertido en un salón de pleitesías donde todos nuestros vasallos compiten por darnos, zalameros, la razón.

Fue el jurista Cass Sunstein quien primero nos acusó de este comportamiento de reyezuelos y dio nombre a esas salas de adulación (“cámaras de eco”), allá por 2001. En 2009 Johnson, Bichard y Zhang añadieron una etiqueta pintoresca para los grupos cerrados que así se crearían en internet, grupos unidos solo por su modo idéntico de pensar: “ciberguetos”. Dos años más tarde Eli Pariser acuñó la idea del “filtro burbuja” o “burbujas filtradas”. También se ha comparado todo esto (y nada menos que por Tim Berners-Lee, el padre de la world wide web) con el Hotel California de la famosa canción: un lugar donde puedes fácilmente entrar, pero del que no es nada sencillo salir.

Ahora bien, ¿es cierto este dogma? ¿Es verdad que el éxito de internet nos ha rodeado solo de ideas afines y de personas similares a nosotros? ¿Nos hemos encerrado en guetos o, peor aún, en un fantasmal Hotel California, such a lovely place, such a lovely face?

La verdad es que no. Cada vez más estudios empíricos refutan esa hipótesis, por muy popular que sea. De hecho, ocurre lo contrario: las personas que navegamos por el mundo digital y usamos sus redes sociales solemos conocer más personas distintas e ideas más diversas que esa otra gente que se limita a interactuar con quienes les rodean en el mundo real, o que solo consume, a la vieja usanza, periódicos impresos, radio y televisión. El psicólogo Rolf Degen ha elaborado en este enlace una nutrida recopilación de todas las investigaciones que apuntan en esta línea. Y acaba de publicarse un artículo que reduce a un 1 % de estadounidenses y 5 % de italianos el porcentaje de ciudadanos en riesgo de encerrarse en sus propias cámaras de eco. Además, las perspectivas se presentan buenas: los jóvenes son menos propensos que los mayores a caer en su propio cibergueto.

Nos topamos entonces con el segundo dogma que mentamos al inicio. Es el dogma que defiende que a cuantas más ideas estemos abiertos (por ejemplo, gracias a internet), mejor. Se trata, naturalmente, de una vieja convicción ilustrada (“abre tu mente, no te quedes con tus concepciones previas, enfréntate al mayor número de visiones distintas posible”), reciclada en el lenguaje actual con expresiones como “sal de tu zona de confort”. Según esta mentalidad, estar expuesto a personas diversas y a sus razones discrepantes de las nuestras nos hará más tolerantes, nos enriquecerá como personas, hará que reajustemos nuestras ideas previas. Todo lo cual redundará en una sociedad más dialogante y menos polarizada.

¿Es al menos correcto este segundo dogma? Por desgracia parece que tampoco. El año pasado un grupo de investigadores liderados por Christopher Bail acometió un curioso experimento: ofreció a unos ochocientos usuarios de Twitter la oportunidad de seguir cuentas que expresaran opiniones políticas opuestas a las que ellos tenían en un inicio. Así, los votantes progresistas empezaron a leer razonamientos conservadores y viceversa. Un mes más tarde, midieron el efecto que esa experiencia había tenido sobre ellos.

El resultado redujo a añicos el dogma de que conocer las razones de nuestro oponente nos hace más comprensivos hacia él: tanto los tuiteros izquierdistas que habían empezado a leer cuentas derechistas, como los tuiteros de derecha que habían hecho lo contrario, terminaron ese mes más convencidos de sus ideas previas, más intolerantes ante las de sus oponentes, más radicalizados en general. Saber los argumentos de mis contrarios no ayuda a matizar los míos ni a moderarme, sino que incluso puede alejarme aún más de su bando.

¿Qué conclusión cabe extraer de la caída de estos dos dogmas? Creo que al menos una, y bien relevante. En efecto, parece que abrir demasiado nuestras mentes no es la panacea que nos prometen los que nos piden que seamos infinitamente flexibles ante las opiniones ajenas, sin asentar en nosotros mismos convicciones firmes acerca de nada. Eso no significa que tengamos que irnos al extremo opuesto y limitarnos a leer o escuchar solo a quien nos dé la razón. Significa más bien que no le faltaba razón al profesor Walter Kotschnig en el discurso que, allá por 1939, recién huido de la Alemania nazi, impartió ante el Smith College. Subrayaba allí este intelectual judío que sin duda es deseable conocer todo tipo de ideas, claro, pero que también conviene ir armados de principios fuertes por la vida. Cosas tan horrendas como el totalitarismo o el sectarismo no se combate solo con “apertura de mente”, sino también con certezas robustas, por extraño que parezca a los que proponen como solución a todo “diálogo”, “tolerancia” y “no cerrarse a nuevas perspectivas”. O como resumió Kotschnig en una frase que ha acabado haciéndose célebre: abramos nuestra mente, sí, pero no tanto que se nos caigan los sesos al suelo.

Algo similar ha recordado recientemente Jordan Peterson en sus 12 reglas para vivir. Peterson aprovecha allí otra metáfora: igual que para caminar es necesario elevar un pie en el aire, pero dejar el otro estable en el suelo, así también para avanzar por la vida es preciso exponerse a visiones novedosas, pero sin olvidar que hemos de fijar firmes algunas cosas en nuestra cabeza. Si no actuamos así, nos advierte Peterson como psicólogo, si no echamos recias raíces en nada, podemos terminar dispersos en una miríada de veleidades, incapaces de dar coherencia a nada de lo que hagamos, ayunos de todo sentido que dé vigor a nuestras vidas.

En el fondo ya nos lo había advertido el gran Chesterton a inicios del siglo XX: “Cuando abro mi mente es como cuando abro la boca: mi objetivo es volver a cerrarlas con algo sólido dentro”. No confundamos la apertura de mente con ese tipo de persona voluble, hoy tan frecuente, capaz de aceptar cualquier idea con la excusa de su maravillosa “tolerancia”. No tengamos miedo a la solidez. Vivamos más bien como esos niños que exploran su vecindario repletos de ilusión, que incluso alguna vez se permiten alguna imprudencia; pero solo porque saben que, si las cosas se tuercen, podrán volver raudos al abrigo de su casa, donde sus padres les protegerán entre las viejas paredes y las antiguas certidumbres de siempre.