Cristianos intelectuales cristianos

«Ser un cheerleader papista no es lo mismo que ser un intelectual cristiano, aunque sepa dar a sus tres hurras la apariencia de un pensamiento»

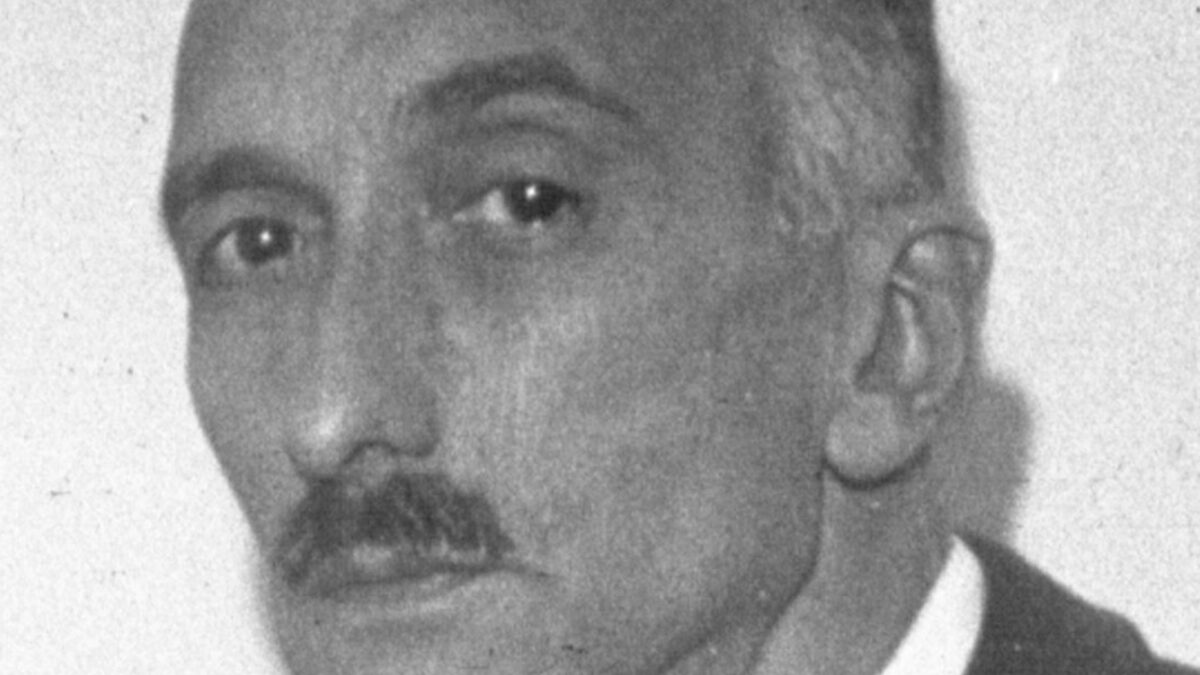

Wikimedia Commons

Diego Garrocho ha iniciado una amable polémica al preguntarse: ¿dónde están los intelectuales cristianos? Miguel Ángel Quintana Paz ha ampliado la discusión, con su particular incisividad, a la que se han unido otras voces, como la de mi colega José María Torralba. Me gustaría contribuir a esta conversación respondiendo a una pregunta previa: ¿quién es y cómo debe ser un intelectual cristiano?

Un intelectual es alguien que piensa por sí mismo en público y que piensa sobre lo común, alguien con quien otros pueden dialogar. El intelectual no es una figura evidente y universal. Es específica de una cultura en la que –al menos en principio– el espacio público está abierto a razones, y en buena medida determinado por las ideas y su capacidad de convencer (y mover) a la opinión pública. Es decir, se trata de una figura que requiere un espacio liberado de instituciones de autoridad que controlen lo que se dice y quién lo dice.

Si aceptamos esta definición, no podemos calificar como intelectual cristiano a quien se limita a «predicar al coro» (como dicen en inglés) y solo dialoga con los suyos. Tampoco al que «predica» en sentido estricto, es decir, comunica de modo autorizado una verdad de segunda mano: los obispos y los curas (y sus colaboradores) cuando hablan en cuanto tales.

Tampoco sería un intelectual cristiano quien se limitara a expresar sonoramente su identidad cristiana en la plaza pública. Pues, aunque la propia identidad pueda tener algún valor y merezca algún reconocimiento, no haría sino sumarse a la cacofonía del zoológico identitario. Ser un cheerleader papista no es lo mismo que ser un intelectual cristiano, aunque sepa dar a sus tres hurras la apariencia de un pensamiento.

Para algunos, la misma idea de un intelectual cristiano es –como lo era para Heidegger una «filosofía cristiana»– sencillamente contradictoria. Por un lado, están los laicistas que consideran que un creyente –ortodoxo, dogmático– no puede pensar por sí mismo. Su voz queda invalidada por su credo. Por otro, cierto tipo de reaccionario (más bien escaso) que sospecha que se empieza pensando y dialogando, y se acaba en el libre examen luterano.

Más frecuente –casi mainstream– es sostener que el cristiano que va a la plaza pública debe asumir el lenguaje común, si quiere ser capaz de dialogar. Que, en lo sustantivo, debe limitarse a ofrecer razones públicas (como diría Rawls) o argumentos de derecho natural (como dirían otros más clásicos), sin apelar a la autoridad de la verdad revelada, y desde luego sin imponer la interpretación del magisterio eclesiástico. Serían cristianos intelectuales que nos hablan de la dignidad humana o del pluralismo, como si este tipo de conceptos no fueran hoy del todo equívocos. Lo específicamente cristiano quedaría reducido a algunas cláusulas de estilo: referencias poéticas a la Escritura; preferencia por autores también cristianos; diezmos y primicias a los últimos documentos pontificios, como guiño a la parroquia y discreto pin identitario en la solapa.

A favor de esta visión se podrían citar aquellas palabras de Benedicto XVI (guiño, pin) al Bundestag en 2011: «contrariamente a otras grandes religiones, el cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado, un ordenamiento jurídico derivado de una revelación. En cambio, se ha remitido a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes del derecho».

Con todo, no estoy de acuerdo con que el cristiano que es intelectual no tenga nada más que aportar que argumentos formulados en términos de constitucionalismo liberal (los derechos), o, a lo más, «de derecho natural». Me parece que distorsiona el debate la distinción estricta que trazó la teología barroca entre las verdades naturales –accesibles para la razón– y las verdades sobrenaturales o reveladas –accesibles solo gracias a la revelación histórica de la divinidad en Israel y en su culmen, Jesucristo-. Sobre todo, cuando esta distinción se traduce en pensar que el modo de lograr que las propias razones tengan el carácter de «públicas» sea formularlas «sin hablar de Dios» o “etsi Deus non daretur”.

En primer lugar, el tipo de razón moral capaz de descubrir normas morales universales y absolutas no es la razón puramente instrumental, técnica y empírica, sino la razón ampliada a la realidad metafísica. Es decir, capaz de descubrir –como dice Benedicto para acabar la cita anterior– «la Razón creadora de Dios».

En segundo lugar, porque –como la buena escolástica recuerda siempre– el conocimiento de esas verdades naturales puede oscurecerse por la corrupción de las propias costumbres y lo defectuoso de la propia cultura y educación. De ahí la necesidad de la religión, como ha dicho con otras palabras el Papa Ratzinger para «purificar e iluminar la aplicación de la razón al descubrimiento de principios morales objetivos» (Discurso en Westminster, 2010). Sin olvidar que, a su vez, la razón contribuye a purificar la religión de las adherencias fundamentalistas y supersticiosas.

Pero ante todo hay un tercer argumento, que me gusta explicar de modo terminológicamente novedoso. Junto a las verdades naturales y reveladas, existe otro tipo de verdades que son cristianas en un sentido específico: las verdades desveladas. Estas no requieren la fe personal, pues son por sí mismas accesibles a la razón y a la experiencia humana. Pero solo están «disponibles» a la humanidad una vez que han sido reveladas y mientras configuran la experiencia humana. Aunque en una sociedad todavía cristiana puedan darse por garantizadas, con facilidad vuelven a oscurecerse.

Me refiero fundamentalmente –aunque no solo– a la vivencia cristiana del alma humana: la visión radical de la libertad y la responsabilidad personales que implica la noción de pecado frente al fatum trágico; la posibilidad de dar sentido al sufrimiento; la misericordia de Dios y la llamada a la compasión, que no se disuelven en un sentimentalismo optimista, porque no se contraponen a la verdad y la justicia; la posibilidad del perdón divino y la invitación a perdonar, que permiten volver a empezar, y da lugar a tantos relatos de redención; etc. La luz que Jesucristo arrojó sobre la existencia humana ha dado lugar a una cultura inédita y fecunda, en el pensamiento, en las artes, en la música, en la narrativa, y en la vida personal, familiar y social. «Cristo, el nuevo Adán, –dice el Concilio Vaticano II– manifiesta plenamente al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación».

Poco se gana cuando el intelectual cristiano evita ser estridente en una sociedad liberal, como para demostrar a los otros que el creyente no es peligroso, para que no le marginen o persigan, o para ganar la atención del público. Se adultera el mensaje cristiano cuando se presenta como una propuesta más, dentro del mercado de las ideas. Pierde toda su fuerza cuando se domestica en términos y tonos comprensibles por la cultura del momento, en vez de dar actualidad a los que desde un principio sonaron a necedad y escándalo: logos encarnado, kénosis, resurrección, misericordia y agapé.

En sentido estricto, no es necesario ser creyente –haber visto transformada la propia vida en el encuentro con Jesucristo– para ser un intelectual cristiano. Basta experimentar y difundir esas y verdades desveladas. Pero es obvio que “el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros o si escucha a los maestros es porque son testigos” (Pablo VI). Por todo esto pienso que hacen falta cristianos intelectuales cristianos. Y que, si no hay más, es, entre otras razones, porque los cristianos –a fuerza de mimetizarse, con la mejor de las intenciones– ya no entienden qué tienen que aportar al debate público.