Tío Martin

“El paralelismo inverso entre ‘Una historia del Bronx’ y ‘El irlandés'”

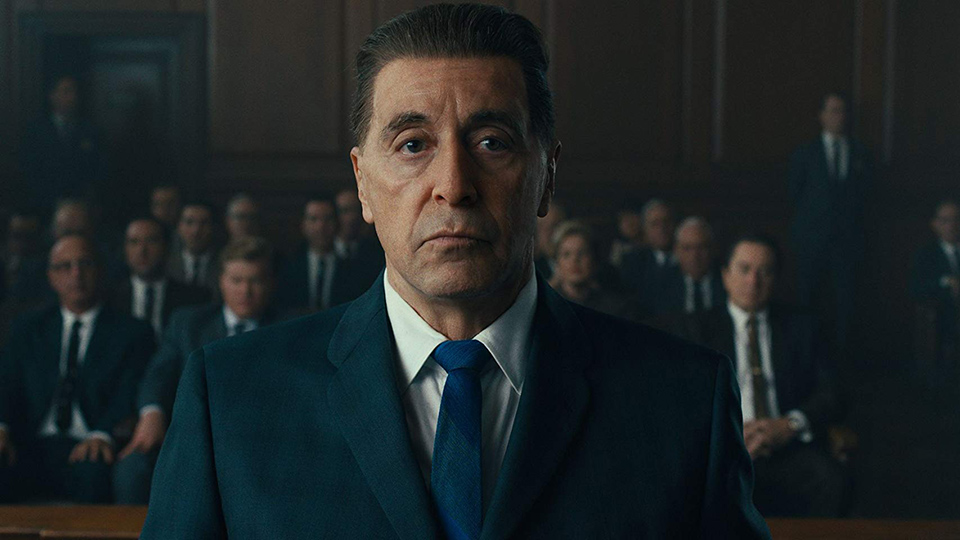

El paralelismo inverso entre Una historia del Bronx y El irlandés. En la primera, De Niro abronca a su hijo por ir con mafiosos; en la segunda, arrastra a la hija hasta la frutería para que admire su flamante condición de mafioso de pro. La paliza que le propina al frutero es ortopédica, cierto, pero no porque el actor no esté a la altura del personaje, sino porque el plano que la enmarca incluye, como es de ley, a la niña. Se trata, por así decirlo, de una tunda con dedicatoria, cuya testigo privilegiada es, en el ángulo izquierdo de la pantalla, la mocosa; es su mirada la que nos concierne, de ahí que el apaleamiento sea amorfo, inconcluso, monstruoso. Somos espectadores de una espectadora y es su desgarro, y no el del tendero, lo que nos interpela. Ah, y los ajusticiamientos inopinados, al biés. ¡Pum!, la cancelación de la vida sin prolegómenos. “Pensé que vendrías por ahí, por eso creía estaba fijándome en que…” Pum. Nada que ver, por ejemplo, con la carnicería que perpetra Pesci en Uno de los nuestros, aderezada con la salsa de tomate de la matriarca, ni con el legendario acribillamiento por entregas del camarero Araña, que convirtió en inverosímiles cualesquiera otras cojeras que en el mundo han sido. Un refinamiento. Como lo es, por cierto, el fumeteo compulsivo de las mujeres. Qué erradas están las feministas que critican su ausencia de protagonismo. Como si ser un jodido estorbo no fuera, en el fondo, una forma de estrellato. Y el viaje a Detroit, sinécdoque de la vida. Y la perspectiva moral, por la que los mafiosos son a un tiempo verdugos y víctimas, individuos que llevan escrito su destino, rotulado en forma de sucintas necrológicas. Y la voz en off; si en Casino hablaba un muerto, aquí habla otro; qué más da a quién. Y la ausencia de diversión. Estamos ante tipos que, en cierto modo, ya no hacen más que acostarse temprano. Y los silencios. Tres horas y media duran.