Técnica de gobierno

«De existir un gobierno dispuesto a aprovechar esta ventaja, podría inventarse comités científicos o una reunión de cien economistas; algún ejecutivo regional prometería la contratación masiva de rastreadores y, en la mente de sus votantes, esa promesa sería ya el hecho de la contratación. Existiría incluso la posibilidad de que unos dirigentes autonómicos prometiesen la independencia de España y mucha gente les creyese»

Hay en La elección de las palabras, un librito de Clément Rosset publicado por la editorial chilena Hueders, un apéndice que testimonia el amor que el filósofo francés sentía por España. El breve texto, que se titula «La España de las apariencias», reflexiona sobre la manera en que los españoles contemplamos la relación entre apariencia y realidad.

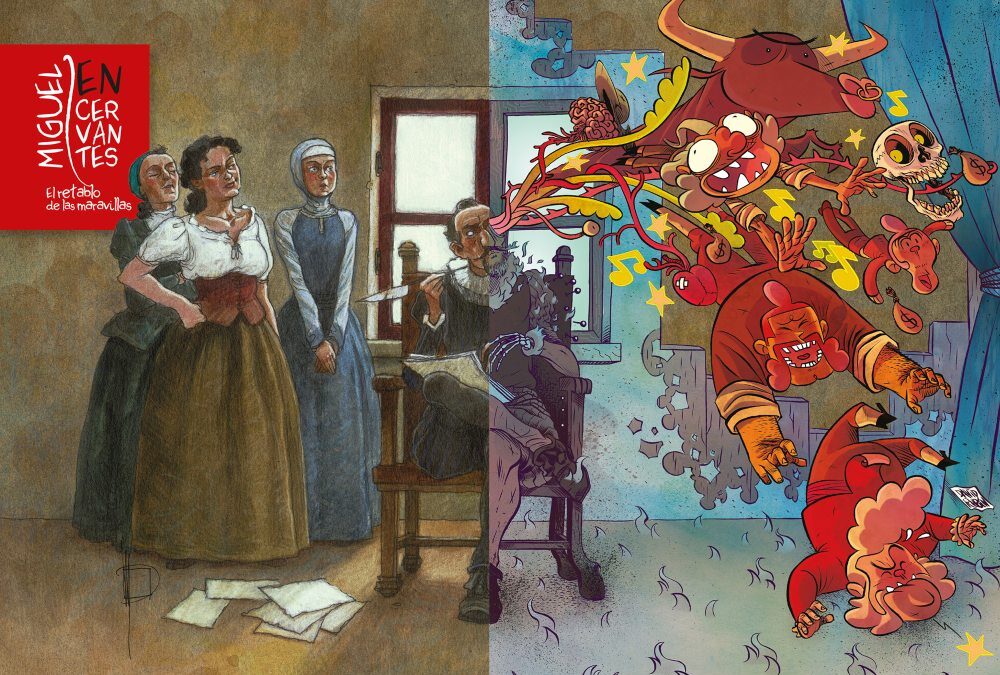

Rosset recurre primero a «El retablo de las maravillas», uno de los Entremeses de Cervantes, donde un charlatán ha convencido a los notables de un pueblo de que asistan a la representación de un teatro ambulante cuya peculiaridad radica en que solo es perceptible para los españoles de pura cepa: ni conversos ni bastardos podrán ver nada. Cuando llega el momento, no hay ninguna representación; no pasa nada sobre el escenario y solo se oyen las fantásticas descripciones del embaucador Chanfalla. Todos los asistentes se fingen maravillados, sin embargo, por miedo a ser identificados como personas moralmente impuras. Pero lo que a Rosset le interesa no es la denuncia de la hipocresía, sino la españolidad de la reacción. A su juicio, es parte de nuestro temperamento persuadirnos «de que la cosa anunciada consiste en su propio anuncio y solo en él, que no hay que buscar un ser más allá de la apariencia con la que aquella se atavía». En este caso, la apariencia solo se ve sostenida por la palabra que la sugiere, de tal forma que «hay alguien que la garantiza por el simple hecho de que se habla de ella». La apariencia es garantía de existencia suficiente de aquello que se anuncia.

Esta tesis se vería corroborada, siempre en el plano literario, por otro relato de Cervantes. En «La cueva de Salamanca», una esposa que ha invitado a casa a un estudiante y a dos amigos en ausencia de su marido se ve sorprendida por el regreso imprevisto de éste, situación que el estudiante, aceptado por el marido como un pobre recogido piadosamente por su mujer, resuelve declarándose en posesión de poderes mágicos que le permiten convocar a demonios con rostro humano. Para que el marido no se asuste, los hará aparecer con los rostros familiares del sacristán y el barbero; cuando estos salen de su escondite, el marido acepta embelesado la historia que le han contado. En este caso, lo que existe se ha hecho invisible mediante la asignación verbal de una apariencia distinta; de nuevo uno cree lo que le cuentan.

Para Rosset, que pese a todo descree de que existan «temperamentos nacionales», hay un rasgo de la cultura española que se manifiesta en estas ficciones. Se trata de una atención que se presta a lo que aparece, unida a una indiferencia con respecto de lo que podría existir en realidad. Y remata: «El ser reside en su propia fachada, que constituye su innegable pero única soberbia; más allá del decorado, solo queda la nada». El pensador normando no cree que esto sea malo: el pueblo español sería el más filósofo y el menos metafísico, porque se las apaña con la realidad tal y como se le aparece. De ahí que nos tomemos poco en serio, resignados trágicamente a las crueldades de lo real y entregados por ello a la alegría de vivir.

Si esto es verdad, aunque podría no serlo, cabe preguntarse de qué manera afectaría esta disposición anímica al gobierno de los españoles en una democracia marcada por el influjo de las redes sociales y la propagación de relatos con fuerte carga emocional. Y es que si alguien se tomase en serio estas reflexiones, podría llegar a la conclusión de que el electorado es aquí más sensible a las puras apariencias que a lo que pueda haber tras ellas, desinteresado como está el votante español por la realidad que sigue a los anuncios más rimbombantes y vulnerable, por tanto, a los eslóganes más simplistas siempre que proyecten una realidad agradable sobre la pantalla. ¿O acaso alguien va más allá de los titulares? De existir un gobierno dispuesto a aprovechar esta ventaja, podría inventarse comités científicos o una reunión de cien economistas; algún ejecutivo regional prometería la contratación masiva de rastreadores y, en la mente de sus votantes, esa promesa sería ya el hecho de la contratación. Existiría incluso la posibilidad de que unos dirigentes autonómicos prometiesen la independencia de España y mucha gente les creyese. El único límite lo establecería la imaginación de los creadores de apariencias. En fin, ¡qué cosas tienen los filósofos!