Sobre las cartas de Proust, Canetti, Gide…

«La correspondencia suele tener un no sé qué atractivo, muy particular, como si fuera una escritura más íntima, ¿no es así?, aun en los casos en que es protocolaria o interesada»

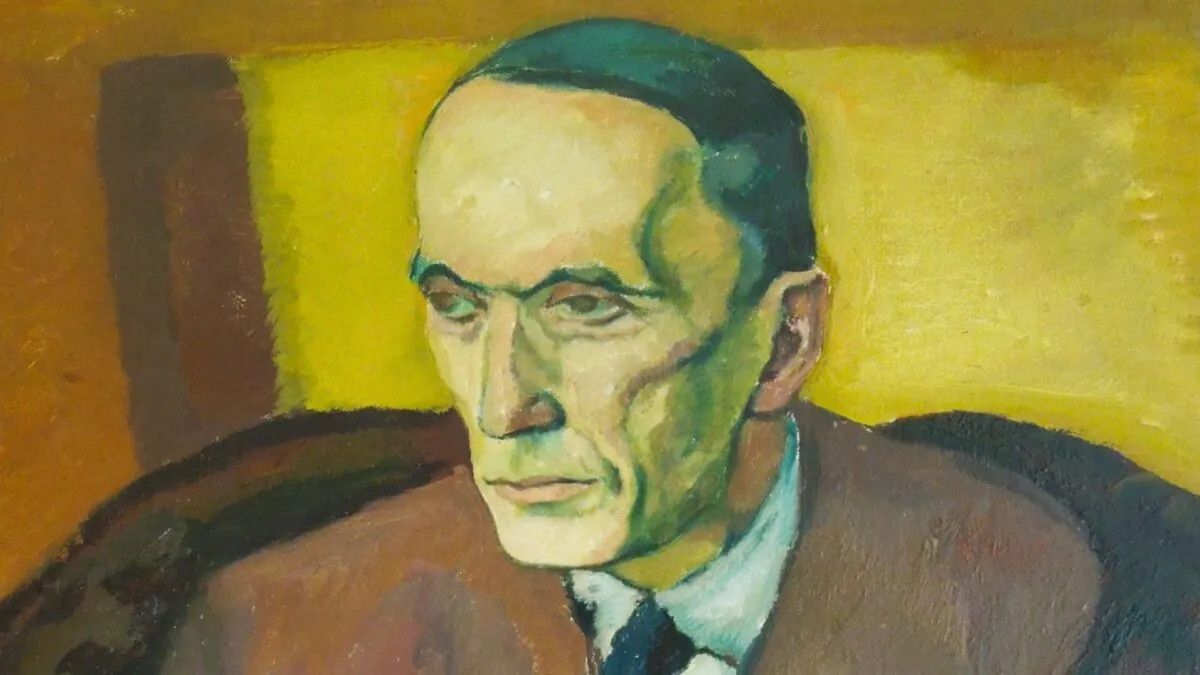

Leopold Gottlieb - Retrato de André Gide (1925) | Wikimedia Commons

Se instalaron unos nuevos vecinos en el inmueble, boulevard Hausmann 102, donde vivía Proust, y como tenían que hacer obras para acondicionar el piso (todos los nuevos vecinos tienen esa maldita manía), había que hacer ruido, lo cual a Proust le desesperaba, pues tenía el sueño ligero, estaba enfermo, vivía a deshoras, o sea escribía a deshoras su obra inmortal, de noche, tumbado en la cama, en su dormitorio famosamente forrado de corcho para amortiguar el ruido del mundo. Si a la tarde siguiente, excepcionalmente, pensaba salir para asistir a algún acontecimiento social o a algún concierto (de lo cual luego se arrepentía), y por consiguiente necesitaba dormir durante la mañana, el ruido de los obreros tirando abajo tabiques en la casa de los Williams se convertía en una tortura para él. Que además luchaba contra el tiempo de vida que le quedaba, y que sospechaba que no era mucho, para que le permitiese concluir su obra maestra. Por consiguiente empezó a escribir cartas, súplicas a la vecina, Marie Williams, rogándole que el horario de los obreros cambiase, que el ruido se retrasase hasta después del mediodía…

Y, dado lo cortés y obsequioso que era Proust, no dejaba de acompañar esas cartas de súplica de silencio con algún espléndido ramo de flores, o con alguno de sus libros, o algún interesante recorte de Le Figaro, etc; incluso llegó a visitar una vez a la señora Williams…. Así se fue trabando una cierta amistad entre la dama y el enfermo.

Todo esto, ya sé que tiene una importancia relativa, salvo para los aficionados a todo lo tocante a Proust, maniáticos (no tan escasos) que no dejarán de conseguir un ejemplar, publicado por editorial Elba, para sumar a otras rarezas recién publicadas como Les soixante-quinze feuillets et autres manuscrits inédits (un primer esbozo de Por el camino de Swann que quedó abandonado) y el reciente Cahier de l’Herne que incluye otros textos inéditos y ensayos a él dedicados. Pero la correspondencia suele tener un no sé qué atractivo, muy particular, como si fuera una escritura más íntima, ¿no es así?, aun en los casos en que es protocolaria o interesada. A mí por lo menos hasta los saludos triviales en las tarjetas postales que veo en los Encantes me impresionan. Leo: «Querida Conchita, estamos muy bien y la comida es muy buena» y me palpita más fuerte el corazón.

En su «Opio», Cocteau cuenta alguna anécdota sobre la inclinación epistolar de Proust. El joven Cocteau, que vivía muy cerca de él, cruzó la calle para rendirle visita, un día de nieve, en mangas de camisa, y Proust, viéndole desvalido –aunque la verdad es que la familia Cocteau era rica– quiso regalarle un espléndido abrigo, lo cual a finales del siglo XIX o principios del siglo XX no era cosa baladí –recuérdese lo mal que lo pasó a cuenta de «El gabán» el pobre Akaki Akakievich en el relato de Gogol, le cuesta la vida–. El sastre de Proust se presentó en casa de Cocteau para tomarle las medidas, pero el joven se negó a aceptar ese regalo, debía de parecerle comprometedor. Proust, muy ofendido, entonces le envió una carta de catorce folios, una carta de ruptura, recriminándole esa falla en su amistad, esa desconfianza, esa estrechez que le parecía imperdonable, exponiendo con minucia y maniático detalle lo que a su juicio significaba y revelaba aquella negativa, y, lo que es más gracioso, aprovechaba la ocasión para pedirle a Cocteau que le comunicase a un amigo común que rompía también con él, porque también le había ofendido en alguna cuestión de ínfima importancia… Catorce folios, al final de los cuales Proust, que ya se había desbravado escribiéndolos, le dice a Cocteau: «Mira, Jean, pensándolo bien, mejor no le digas nada».

¡Qué carácter! ¡Y qué tiempos! ¡Y qué torrente de vida, y qué modalidad de la vida circulaba en la correspondencia, qué significativa podía ser, era, una carta largamente esperada! Leyendo la literatura puedes hacerte cargo de lo que se cifraba en eso. En los Diarios de Gide que acabo de traducir para De Bolsillo –se publican ahora los dos últimos volúmenes–, éste cuenta varias veces cuáles fueron los dos grandes traumas de su vida: el primero, el hecho de que Madeleine, su mujer, prima querida con la que estaba profundamente ligado desde la infancia y a la que estaba unido en un matrimonio blanco, dejó de amarle el día que comprendió que él se iba de viaje con un chico ¡otra vez! Desde entonces la vida dejó de tener para Gide verdadero sabor, o así lo cuenta él.

El segundo trauma, ligado a este, lo causó Madeleine en un arrebato de despecho, cuando quemó las cartas que él le había estado enviando desde niños, y que hasta entonces atesoraba en un cajón de su secretaire. En esas cartas Gide, que era un literato absoluto, creía haber volcado lo mejor de su amor y de su alma, y estaba convencido de que constituían su efigie mejor, la versión de sí mismo más noble y más pura, la que, si tuviera que comparecer en el Juicio Final, hablaría en su favor, compensando los errores y pecados que hubiera podido cometer en este valle de lágrimas. La pérdida irreparable de esas cartas era también la pérdida simbólica del pasado, y le sumió en una prolongada y dolorosa depresión. Cuesta entenderlo hoy día. Es improbable que alguien, por muy literato que sea, se vea seriamente afectado si, enfadada, su media naranja le dice, con frío rencor: «Que sepas que he borrado tus mails y tus whatsapps».

Por cierto que en la recientemente publicada correspondencia entre Elías Canetti, su mujer Veza y su hermano Georg (en Galaxia Gutemberg), hubo un momento, estando todavía el matrimonio Elías-Veza en Viena, en que ella –desde luego era un ser humano especial— se enfadó con él y le dijo que le había sustraído sus cartas (es decir: las que ella le había enviado a él) y las había tirado a la basura. Ante la desesperación de Canetti por quedarse sin las cartas de Veza, esta se ablandó y accedió a llevarle al parque donde las había escondido en el hueco de un árbol; y es divertido y conmovedor leer la gran felicidad con que Canetti iba dando saltos por el parque con sus recuperadas cartas, prenda de amor y de inteligencia, en las manos.

Desde luego, también después de que se inventase la máquina de escribir (Paolo Conte dice en Parole d’amore scritte a macchina que la fría carta del abogado a través de la cual su mujer le reclama el divorcio es también una especie de carta de amor), pero sobre todo antes, había en aquella costumbre de antaño de escribir cartas, aunque fuesen interesadas, banales o falsarias, algo personal y una huella de la voluntad, una relación más humana y estrecha entre el redactor y el receptor, que se trasluce de alguna manera en la caligrafía. La fisicidad de la carta tenía algo de prolongación corporal. Me alegra en esas Cartas a su vecina encontrar reproducidas fotografías de las cartas de Proust. Es una breve colección: la distante pero afectuosa relación con la señora Williams, que según parece era una señora de alma refinada, seriamente interesada en las cosas de las artes y las letras, fue breve porque al cabo de poco tiempo de iniciarse, el casero vendió el inmueble del boulevard Haussmann y tanto Proust como los Williams tuvieron que mudarse, él al piso del 44, rue Hamelin en el que fallecería, y ella y su marido no sé adónde, ni, a decir verdad, me importa; el caso es que ya quedó interrumpida esa simpática relación favorecida por la vecindad, y ya no se sabe que circulase entre los dos ninguna carta más.