Seres comunitarios

Anhelamos que el prójimo participe de lo propio sin importarnos si se trata de un sufrimiento o de una alegría

Hace unas semanas, mi amigo Julito Llorente describió en un artículo lo molesto que nos resulta que el mundo continúe mientras nosotros estamos sufriendo. Contaba que, cuando nos sobreviene una desgracia —un despido, una ruptura—, nos parece una falta de sensibilidad, hasta de humanidad, «que el frutero siga vendiendo su fruta» o «que aquella anciana haga una operación en el cajero automático». Uno los mira escandalizado, ofendido, y siente «ganas de gritarles que dejen de hacerlo: “¿¡No veis que estoy sufriendo!?”».

Como casi siempre, Julito tenía razón: por algo es mi columnista favorito. Y hoy, aunque timoratamente, como el alumno que se atreve a apostillar la lección del maestro, vengo a completar su tesis: sucede lo mismo cuando uno está alegre. Es decir, al tiempo que nos molesta que los demás no participen de nuestro sufrimiento, que continúen con sus vidas ajenos a nuestro dolor, nos parece un despropósito que no compartan nuestras alegrías: ¿cómo puede el frutero seguir vendiendo su fruta ignorando que a mí me han ascendido?; ¿cómo sigue aquella anciana realizando una operación en el cajero automático desconociendo que, por fin, esa chica a la que llevo meses persiguiendo ha accedido a cenar conmigo?

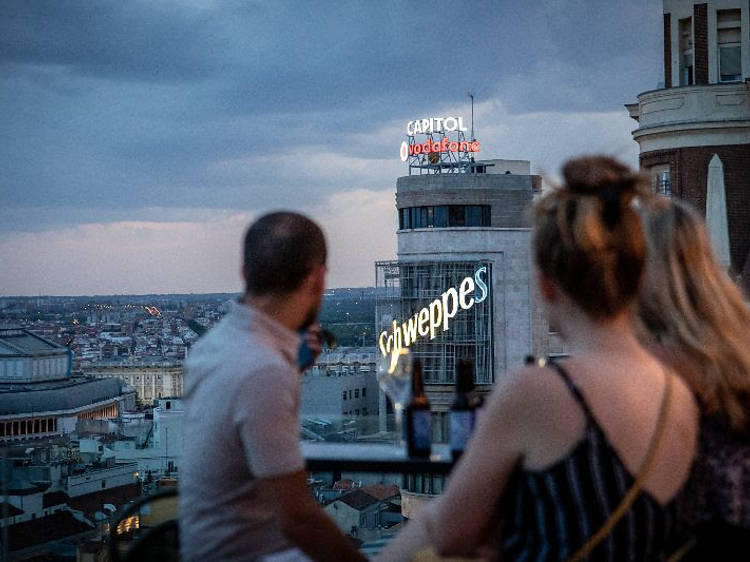

Si nos paramos a pensarlo, nos daremos cuenta de que todos hemos vivido situaciones semejantes. La que mejor recuerdo yo fue hace ya seis años, después de mi primera cita con Niki. Aunque había prometido enseñarle mi azotea favorita de Madrid, terminamos sentándonos en un banco del Retiro mientras la noche se cernía sobre Madrid tiñendo el cielo de colores imposibles: naranja, rojo, rosa y amarillo. Después de varias horas que se me hicieron minutos, llegó esa oscuridad tan propia de las noches de noviembre, que es cerrada y profunda, que es también poética, y ella decidió volver a casa. Yo, en cambio, me fui al bar en el que estaban mis amigos. Nada más verlos, me asedió la necesidad de hablarles de Niki, de contarles quién era, qué le gustaba, cómo la había conocido; quise, incluso, enseñarles una foto y hasta dediqué varios minutos a encontrar una que le hiciera justicia. Y no lo hice porque fuesen mis amigos: habría sentido el mismo impulso si se tratara del frutero o de una anciana a la que no conozco.

Lo que quiero decir, en definitiva, es que anhelamos que el prójimo participe de lo propio sin importarnos si se trata de un sufrimiento o de una alegría. Y creo, además, que ese anhelo esconde la prueba de que somos seres sociales, de que vivir en comunidad no es tanto una elección como lo que compete a nuestra naturaleza. Porque deseamos que alguien brinde con nosotros y también necesitamos hombros ajenos en los que llorar. Y porque todo aquel que no lo haga no es un hombre, sino «una bestia o un dios». «Sin fratría, sin ley, sin hogar».