Narcisos y foucaultianos

«Tenemos un espécimen nuevo en la política, el gobernante que no acepta ningún tipo de fiscalización, el presidente que detrás de la prensa crítica ve una mano oscura»

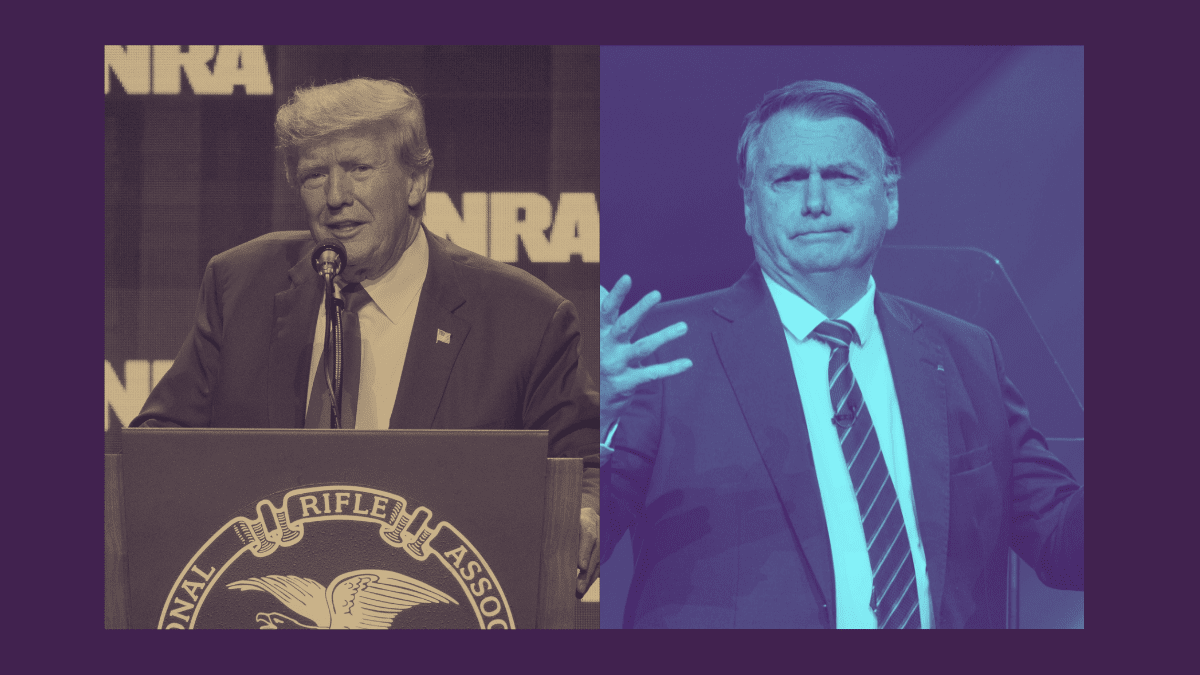

Trump y Bolsonaro, ejemplos de personajes narcisos y conspiranoicos. | Europa Press

Era cuestión de tiempo. Los habíamos tenido de profesores, de profetas, de curadores, de intelectuales públicos. Los foucaultianos nos habían enseñado a ver en la modernidad occidental el ascenso de saberes que marginaban y oprimían toda desviación y rebeldía, toda expresión de autenticidad y libertad. Nos habían dicho que detrás de lo instituido había una voluntad de poder opresiva y excluyente. Para ellos, nada era fiable. Desde luego no la institución educativa, mucho menos la clínica y ni hablar de la penal. En las entrañas de los saberes que las legitimaban se incubaba la dominación, el castigo y la marginación de quienes vivían y pensaban diferente.

Como el pecado, el poder estaba en todas partes y la única manera de escapar a su dominio era desvelándolo. Si los sacerdotes expulsaban el demonio mediante exorcismos, los foucaultianos iba a neutralizarlo mediante ejercicios críticos. A toda creación humana le llegó así su deconstruccionista. Para cada novela hubo un exégeta desentrañando las pulsiones perversas, machistas, racistas de su creador; para cada medio de comunicación, un sagaz sabueso mostrando sus falencias, su cojera, las marcas del látigo del poder en sus espaldas; para cada disciplina científica, un rebelde romántico que desvelaba los sesgos ominosos que latían bajo las inmaculadas batas que desfilaban por los laboratorios.

Todo era un montaje o una performance mediante la cual nos querían vender una mercancía trucada. La ciencia no daba cuenta de la realidad, dominaba; los medios reputados no informaban, se plegaban a los políticos y empresarios; la modernidad no había liberado al individuo, lo había atenazado con rituales castradores y normalizadores. La verdad, la objetividad, el prestigio y lo instituido eran las formas que tomaba el engaño para impedirnos ser quienes queríamos ser y condenarnos al ostracismo, a una vida de hollín y miseria.

Sesenta años de esta monserga dieron resultado. Las ideas de Foucault desbordaron a su autor y a la izquierda académica, salieron de los cursos especializados de ciencias sociales, se popularizaron, se convirtieron en cliché –el famoso pensamiento crítico- y acabaron haciendo parte del sentido común contemporáneo. Como las prácticas artísticas más conceptuales y transgresoras que hoy sirven como trasfondo de selfis para cualquier cuñado que vista ARCO, la mirada foucaultiana ya no es una prerrogativa de los doctorandos de Berkeley. Cualquiera entiende la fórmula, cualquiera la sabe usar. Basta con sospechar que detrás de todo hay intereses oscuros, prejuicios heteropatriarcales, la mano del racismo o del neoliberalismo, la pezuña del diablo entrometiéndose en el camino de los buenos y justos, de quienes sí se merecen estar arriba, tener éxito y ser famosos.

Y por eso hoy tenemos un espécimen nuevo en la política, el gobernante que no acepta ningún tipo de fiscalización, el presidente que detrás de la prensa crítica ve una mano oscura que atenta contra los intereses del pueblo; aquel que afirma que quienes juzgan su paso por el poder lo están sometiendo al lawfare, una instrumentalización nociva y prejuiciada de las leyes; o aquel que se resiste a aceptar los resultados electorales que no lo benefician. Trump y Bolsonaro son el ejemplo evidente, por supuesto, pero también Cristina Kirchner, que deslegitima las instituciones que investigan la sospechosa fortuna que amasó durante su gobierno, o Gustavo Petro y AMLO, que aseguran que el expresidente Pedro Castillo no es un golpista, sino una víctima del clasismo y del racismo de las instituciones peruanas.

Lo que no se pliega a su manera de ver las cosas, está viciado por prejuicios nefandos. Hay una sombra de sospecha sobre todo menos sobre ellos mismos. Como faros críticos, como pequeños Foucaults, ven las fake news, la manipulación, los vicios y los prejuicios elitistas de los otros; ellos son puros y no ocultan nada en el ropero. Lo había dicho Richard Rorty: Foucault podía ser un buen filósofo privado, útil para pensar la propia vida, las formas de construirse a sí mismo, pero desde luego no la cosa pública. Lo que no adivinó, y esa es la gran paradoja, es que iba a crear personajes narcisos y conspiranoicos, convencidos de su propia bondad e importancia, que además acabarían volcándose, como si fuera el espejo mágico de Blancanieves, sobre la política y los asuntos gubernamentales.