La Habana o Miami: una cosa es el igualitarismo y otra la prosperidad

«A menudo, la izquierda nos habla de reducir la pobreza y la desigualdad como si ambos conceptos fuesen sinónimos. Sin embargo, las cosas no son tan simples»

Ilustración de Alejandra Svriz.

En 1824, el mundo era más igualitario y, al mismo tiempo, presentaba una estructura económica tremendamente empobrecida. La esperanza de vida no llegaba a los 40 años, mientras que la renta per cápita expresada en dólares actuales se movía en torno a los 2.000 dólares. Por aquel entonces, la pobreza extrema alcanzaba al 90% de las personas. Sin embargo, si avanzamos doscientos años en el tiempo, encontramos que la esperanza de vida se ha duplicado, los niveles de renta se han multiplicado por siete y la tasa de pobreza extrema es diez veces más baja. Todo ello, por cierto, mientras la población mundial pasaba de poco más de 1.000 millones de personas a los más de 8.000 millones de habitantes que hoy habitan nuestro planeta.

Esta perspectiva histórica debería resultar suficiente para recordarnos que una cosa es el igualitarismo y otra muy distinta, la prosperidad. A menudo, la izquierda nos habla de reducir la pobreza y la desigualdad como si ambos conceptos fuesen sinónimos. Sin embargo, las cosas no son tan simples. Por ejemplo, los datos del Banco Mundial muestran que Bielorrusia y Moldavia tienen niveles de desigualdad de renta muy similares a los de Noruega o Países Bajos, pero nadie en su sano juicio afirmaría que las condiciones de vida son mejores en el primer binomio de países que en el segundo. No en vano, la misma fuente apunta que la renta per cápita es de 7.830 dólares en Bielorrusia y 6.650 dólares en Moldavia, frente a los 87.960 dólares que se alcanzan en Noruega o los 62.540 dólares que se alcanzan en Países Bajos.

Para el mundo hispanoamericano, la diferencia más relevante es la que separa el modelo igualitario del comunismo cubano con el sistema capitalista estadounidense. El primero ha sido defendido por la izquierda más rancia como un modelo de resistencia y dignidad, pero los datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) que el 86% de la población de la isla vive en condiciones de pobreza. En cambio, los dos millones y medio de personas de origen cubano que viven en Miami u otras ciudades de Estados Unidos tienen una renta media cercana a los 45.000 dólares, según Pew Research.

En el caso español, los indicadores de desigualdad que ha construido Leandro Prados de la Escosura con datos que se remontan a 1850, resultan de especial interés. El académico ha calculado el coeficiente Gini, que ordena la dispersión de los ingresos en una escala de 0 a 1, representando el 0 un reparto totalmente igualitario de la renta y siendo el 1 sinónimo de una desigualdad extrema. Pues bien, este indicador pasó del 0,15 alcanzado en 1875 al 0,25 de los años previos a la I Guerra Mundial, para luego rebasar los 0,3 puntos en medio de la Guerra Civil y caer a 0,2 puntos a mediados de la década de 1940. Desde la apertura de la economía española a finales de los 50, el coeficiente Gini pasó de casi 0,3 puntos a moverse en torno a 0,2 puntos a finales de los años 2000. En la actualidad, este indicador supera los 0,3 puntos, de modo que el nivel de desigualdad que tenemos hoy es similar al que se daba en los años 30, cuando nuestro país estaba sumido en una devastadora Guerra Civil. De modo que, una vez más, vemos que tomar la desigualdad como sinónimo de prosperidad es un grave error.

Hay, además, graves deficiencias en las mediciones de la desigualdad, de modo que muchas de las informaciones que a menudo forjan el debate público sobre esta cuestión carecen de rigor. Un ejemplo claro son los estudios que publica anualmente Oxfam, una ONG que parece haber volcado su estrategia de captación de fondos a este tipo de retórica. Fuera de nuestras fronteras, periódicos como el Financial Times han sido claros a la hora de advertir a sus lectores que «nadie debería tomarse muy en serio los números de Oxfam», pero esa falta de credibilidad no ha evitado que medios como El País o Eldiario.es repliquen con entusiasmo los informes de Oxfam, dando por buenas sus tesis sobre la desigualdad.

«Tal es el porcentaje de habitantes del mundo rico que se han endeudado para comprarse una cosa o estudiar en la universidad»

Basta con fijarse en la letra pequeña de los cálculos que hace la ONG para detectar los múltiples errores en los que incurren sus análisis. De entrada, su metodología se basa en la riqueza neta, de modo que, en base a este criterio, un cuarto de los pobres del mundo viven en Europa o Estados Unidos, puesto que tal es el porcentaje de habitantes del mundo rico que se han endeudado para comprarse una cosa o estudiar en la universidad.

Oxfam también da por buenas las listas de ricos que elaboran distintos medios de comunicación, basando en dichos cálculos su análisis del patrimonio que acumulan las élites. Sin embargo, estas estimaciones deben tomarse con mucha cautela. Conocido es el caso de Robert Maxwell, un magnate de los medios en Reino Unido que figuraba de forma recurrente en las posiciones más altas de los rankings que desglosaban a las personas más ricas de las islas. A su muerte, resultó que Maxwell estaba al borde de la bancarrota, puesto que había incurrido en numerosas operaciones de endeudamiento que habían mermado notablemente la posición financiera que los medios le imputaban.

Las informaciones de Oxfam también cometen el error de valorar a precio de mercado las participaciones bursátiles de los ricos. Así, dan por bueno que, si la cotización de Inditex sube un 5 por ciento, entonces la fortuna de Amancio Ortega también se elevará por este monto. Sin embargo, hasta que no se produce la venta de participaciones, no existe ganancia patrimonial alguna, de modo que el enriquecimiento descrito no es real. De igual modo, no sabemos qué evolución tiene la cartera privada de inversiones de los más ricos, como tampoco tenemos información precisa sobre el valor de empresas no cotizadas, de modo que la certidumbre con la que esta ONG habla de los más ricos contrasta con las muchas dudas que despierta cualquier estudio somero de la metodología empleada en sus informes.

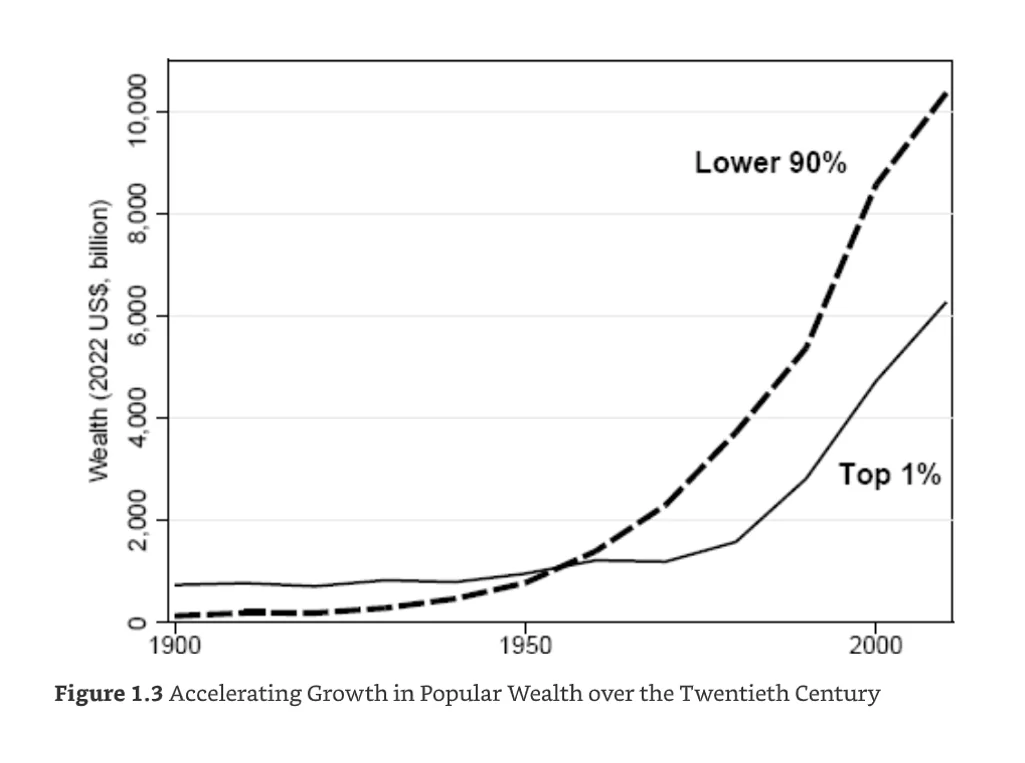

Aunque Oxfam plantee una brecha económica cada vez más grande como una realidad innegable de nuestro tiempo, su discurso choca con la evidencia empírica. En este sentido, las esclarecedoras investigaciones del académico sueco Daniel Waldenström, autor de Richer and more equal (Polity, 2024), han puesto de manifiesto que, desde mediados del siglo XX, el peso del 10 por ciento de mayor patrimonio sobre la riqueza total de las principales economías de Occidente no solamente no ha ido a más, sino que se ha reducido. Durante este periodo, el patrimonio medio de los ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia y España se ha multiplicado por siete, elevando del 40% al 75% la cuota de la riqueza nacional en manos del 90% de la población.

Esta trilogía de artículos debería poner de manifiesto los débiles fundamentos del discurso con el que el socialismo ha querido marcar la conversación sobre la desigualdad. Como hemos comprobado en la primera entrega, la desigualdad de renta no se ha disparado y, en paralelo, la desigualdad de riqueza ha ido a menos. En el segundo artículo vimos asimismo que las élites económicas no son las mismas hoy que ayer, como los modelos productivos tampoco son comparables, de modo que no tiene sentido ignorar la movilidad social y la meritocrática propias de una economía de mercado, así como el impacto de la innovación y la globalización en todos estos aspectos. También estudiamos en qué medida es falso asociar las subidas de impuestos a los ricos con una menor desigualdad, puesto que en la práctica sabemos que muchas de estas estrategias tributarias terminan provocando fuga de capitales y mermando la eficacia recaudatoria de los gravámenes a base de reducir los incentivos para emprender, invertir y trabajar. Por otro lado, estudiamos también en qué medida los bienes de consumo se han abaratado a lo largo de las últimas décadas, una mejora evidente si hablamos de la alimentación o el textil que, en cambio, no se produce en ámbitos hiperregulados, como la vivienda. Finalmente, en este tercer artículo hemos comprobado que no tiene sentido hablar de reducir la desigualdad como sinónimo de aumentar la prosperidad, cuando la evidencia para España y el resto de países pone de manifiesto que ambas cuestiones son distintas.