Malditos aranceles

«Mientras Trump negocia en nombre de un solo Estado, Von der Leyen habla en nombre, no de un único país, sino de 27, con intereses económicos muy distintos»

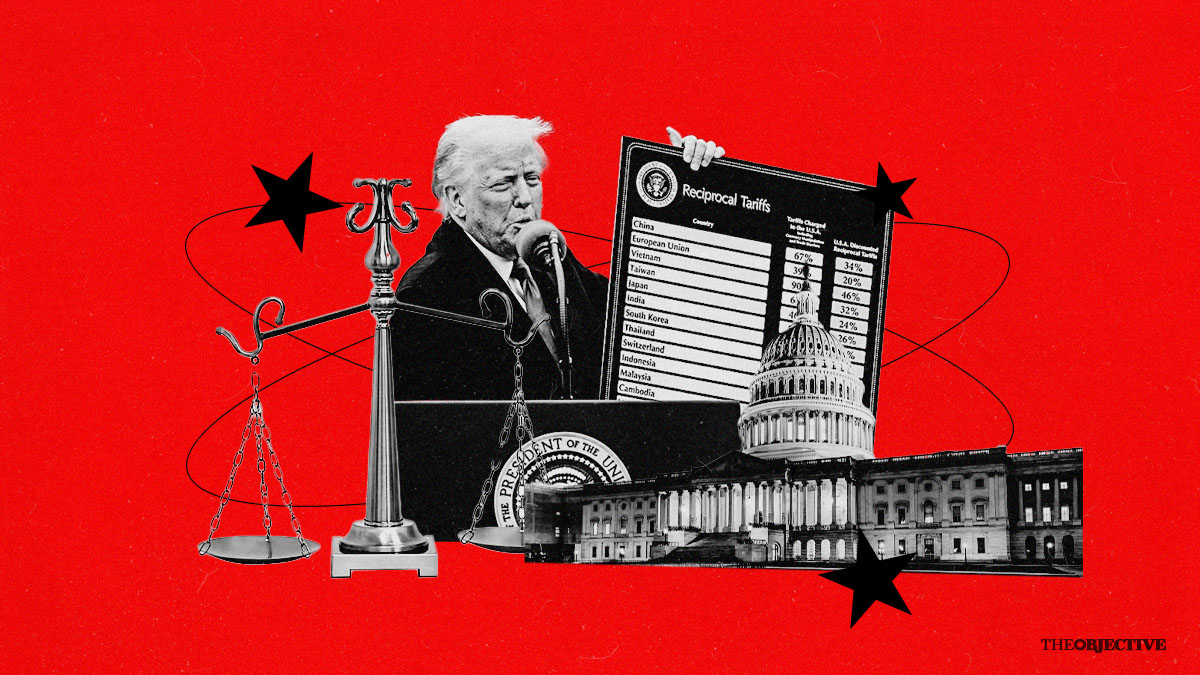

Ilustración de Alejandra Svriz.

Han sido muchas las opiniones acerca del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. En Europa, la mayoría malas. Negociando doña Úrsula no cabían muchas esperanzas de que el resultado fuese positivo, aunque en honor de la verdad hay que afirmar que las condiciones de partida no eran demasiado propicias.

Son multitud los hechos y comportamientos por los que Trump merece censura, entre otros y de forma principal el apoyo dado a Israel para que continúe el genocidio en Gaza. No obstante, hay que reconocer que en el tema del comercio exterior no le falta cierta razón. Desde los años ochenta, EEUU tiene un déficit comercial bastante abultado, que actualmente se corresponde con unos cuantiosos superávits de China y Europa. No es de extrañar por tanto que un presidente de EEUU pretenda corregirlos.

Hoy, casi todo el mundo canta loas del libre comercio, lo consideran el mejor modelo económico, pero se olvidan de que ningún país está dispuesto a aplicarlo incondicionalmente, sin contrapartidas de los otros países, y sobre todo se obvia que esta teoría establecía un sistema de ajuste, la modificación del tipo de cambio que impedía en principio que los déficits y superávits se cronificasen en ningún país (ver mi artículo del 18 de marzo de este año titulado La guerra comercial ha existido siempre).

La finalidad de las reuniones de Bretton Woods era crear las condiciones para que los países después de la Segunda Guerra Mundial fuesen abriéndose comercialmente y para ello se creó un Sistema Monetario Internacional con tipos de cambio ajustables. Ni Keynes, que representaba a la Gran Bretaña, ni White, designado por EEUU, pensaron nunca que se debía impedir a los Estados el control de cambios.

Estas condiciones fueron las que se modificaron en los años ochenta con la introducción de la libre circulación de capitales, amén de la incorporación a la globalización de países como China, que jugaban con distintas reglas económicas, interviniendo por ejemplo en la cotización de su moneda. A partir de estos años se diluyó el mecanismo de ajuste. Se originaron así fuertes desequilibrios en el orden internacional, consolidándose en algunos países el déficit comercial e incrementándose año tras año el endeudamiento exterior, mientras otros permanecían en el superávit y aumentaban progresivamente su posición acreedora.

«Las deudas de unos países con respecto a otros no pueden incrementarse sin crear graves perturbaciones financieras»

Por mucho que algunos se empeñen, lo que llamamos globalización difícilmente puede ser una situación estable. Las deudas de unos países con respecto a otros no pueden incrementarse indefinidamente sin crear graves perturbaciones financieras, y la crisis de 2008 fue un claro aviso de las alteraciones y turbulencias creadas.

El saldo comercial de Europa como conjunto se mantuvo próximo a cero hasta 2008. Los desequilibrios se produjeron en el interior, con países con déficits desproporcionados y otros con cuantiosos superávits. En los primeros años noventa tales desajustes se corrigieron mediante variaciones en el tipo de cambio. El sistema monetario europeo saltó por los aires y en España, por ejemplo, la peseta se devaluó cuatro veces. El coste fue el empobrecimiento frente al exterior de los ciudadanos de aquellos países que se vieron forzados a depreciar su moneda.

Con el tiempo se generaron de nuevo tales desajustes, los países del Norte fueron acumulando superávits comerciales, mientras los del Sur presentaban año tras año déficits. Solo que a partir de la creación de la unión monetaria la corrección vía tipo de cambio ya no eran posibles. La crisis del 2008 puso también a Europa ante sus contradicciones: en los países del Sur, una enorme deuda y unas inversiones que muchas de ellas ya no eran rentables, y unos bancos del Norte que eran los titulares de esos créditos y que tenían dificultades para cobrar.

La UE forzó a los países endeudados, mediante una devaluación interna, a corregir sus déficits exteriores, pero no se hizo nada para obligar a los Estados del Norte a reducir sus saldos positivos. Esta forma de actuar produjo al menos dos efectos. El primero, el empobrecimiento de los trabajadores de los países del Sur. En buena medida, la explicación de los bajos salarios y la baja calidad del empleo actual en nuestro país se encuentra en la política económica practicada en todos estos años y en el espacio económico que nos ha reservado el funcionamiento de la UE. Según la OCDE, en los últimos 30 años el salario real medio en España ha crecido tan solo el 2,7%, ocupando el penúltimo puesto dentro de la UE, por delante solo de Italia. Exportamos ingenieros, médicos y enfermeras e importamos camareros.

«Si nos fijamos en la balanza comercial entre EEUU y la UE, el saldo es netamente positivo para Europa, 197.500 millones de euros»

Estos hechos no son para que Sánchez describa un panorama idílico. Ciertamente que de esta situación de precariedad y debilidad en los puestos de trabajo, baja productividad y reducidos salarios no se puede culpabilizar en exclusiva al Gobierno actual. La responsabilidad se extiende también a Ejecutivos anteriores. Pero desde luego de lo que Sánchez y sus mariachis sí son culpables es de ocultar la realidad y pintar un cuadro bucólico.

El segundo efecto es que la UE en su conjunto esté presentando año tras año un superávit de la balanza por cuenta corriente aproximadamente del 3,5% del PIB y, dado el volumen de su economía, era de esperar que en esa política de corrección de su déficit exterior (3% del PIB) EEUU haya colocado en la diana, en un puesto preminente, al lado de China, a la UE. Si nos fijamos exclusivamente en la balanza comercial recíproca entre EEUU y la UE, el saldo es netamente positivo para Europa, 197.500 millones de euros, 532.000 millones de exportaciones, frente a los 334.800 millones de importaciones.

En consecuencia, es lógico que haya sido necesaria una negociación entre Europa y EEUU. Es difícil saber si se podría haber alcanzado un acuerdo mejor. De todas formas, casi siempre se tiene las de perder cuando la otra parte, al menos a grandes rasgos, tiene razón. Ahora se puede ver que esa política de matar moscas a cañazos de Trump (ver mi artículo del 15 de abril de este año titulado Trump, trazo grueso) obedecía a una estrategia no tan descabellada y consistía en obligar a negociar a los otros países. No parece que haya demasiadas dudas de que antes o después la globalización, tal como ahora la conocemos, tendrá que ser corregida. Otra cosa es el ritmo y el procedimiento. Continúan, por tanto, las incertidumbres acerca de si el desenlace de la política de Trump va a ser positiva o negativa.

Yendo al acuerdo concreto entre la UE y EEUU, el principal problema es que mientras Trump, con todos sus enormes defectos y a pesar de las lacras del sistema electoral americano, ha sido elegido por los americanos, y negocia en nombre de un solo Estado, a doña Úrsula no se sabe muy bien quiénes la han elegido y habla en nombre, no de un único país, sino de 27, con intereses económicos muy distintos y sin mecanismos de compensación interna.

«Uno de los sectores que ha salido favorecido ha sido el del automóvil, cuyo arancel pasa del 27,5% al 15%»

Al margen de posturas demagógicas e iletradas de quienes chillan histéricamente que Europa se ha rendido frente a EEUU, la cuestión verdaderamente importante a plantear acerca del resultado de la negociación es a qué países ha beneficiado y a cuáles perjudicado; el tema es tanto más importante cuanto que han sido los países del Norte –Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, etc.– los principales causantes del desequilibrio al mantener sus superávits en la balanza por cuenta corriente, al tiempo que se forzaba a los países del Sur a que corrigiesen sus déficits con enormes sacrificios para sus trabajadores. España, por ejemplo, tiene equilibrado su saldo comercial respecto al gigante americano. No obstante por pertenecer a la UE vera sus exportaciones gravadas con un arancel del 15%.

Un dato que parece cierto, es que uno de los sectores que ha salido favorecido ha sido el del automóvil, cuyo arancel pasa del 27,5% al 15%. El hecho no deja de sorprender teniendo en cuenta que, en el sector de la automoción, el superávit comercial de la UE con EEUU se ha más que duplicado entre 2020 y 2024, alcanzando en este último año los 40.000 millones de euros. Dada la importancia que tiene este sector en el desajuste comercial entre ambas economías, es de suponer que los negociadores de EEUU tuviesen un interés especial en él y que haya estado muy presente en la negociación. Los europeos, para conseguir este buen resultado en al automoción, habrán tenido que ceder en otras partidas

A este respecto es importante conocer qué países son los más beneficiados por la reducción de la cuantía de los aranceles en el automóvil. No hay duda de que es Alemania el principal país exportador de estos productos hacia EEUU con 34.000 millones de euros, lo que representa el 65% del total. Dado el distinto tamaño de los países miembros, a la hora de hacer el análisis sería conveniente también considerar la importancia relativa. Desde esta óptica, Alemania ostenta también la primera posición, seguida de Eslovaquia y Suecia.

En contrapartida, no parece que el sector de la alimentación haya salido especialmente beneficiado. Todo lo contrario. Este aspecto del acuerdo no puede por menos que despertar susceptibilidades, en primer lugar, por el hecho de que el comisario europeo de Comercio, que es quien ha llevado el peso de la negociación, sea natural de Eslovaquia, y que la presidenta de la Comisión sea alemana. A ello hay que añadir que son muchos los factores y hechos que transmiten la impresión de que es Alemania la que manda en Europa y que toda la UE se está configurando de acuerdo con sus intereses. No es de extrañar, por tanto, que el primer ministro francés haya tenido una reacción tan furibunda.

Hay otro aspecto del acuerdo que conviene resaltar, el compromiso de la Unión de comprar armas a EEUU que viene a confirmar lo que indicaba en mi artículo del 1 de julio pasado (Sánchez y la OTAN) acerca de que la obligación impuesta por Trump que asumieron todos los países miembros de la OTAN de invertir el 5% de su PIB en armamento, tenía una finalidad no confesada: corregir el déficit comercial de EEUU.