La degeneración democrática

El Gobierno de Sánchez es una nueva manifestación de la tradicional tendencia degenerativa de la democracia española

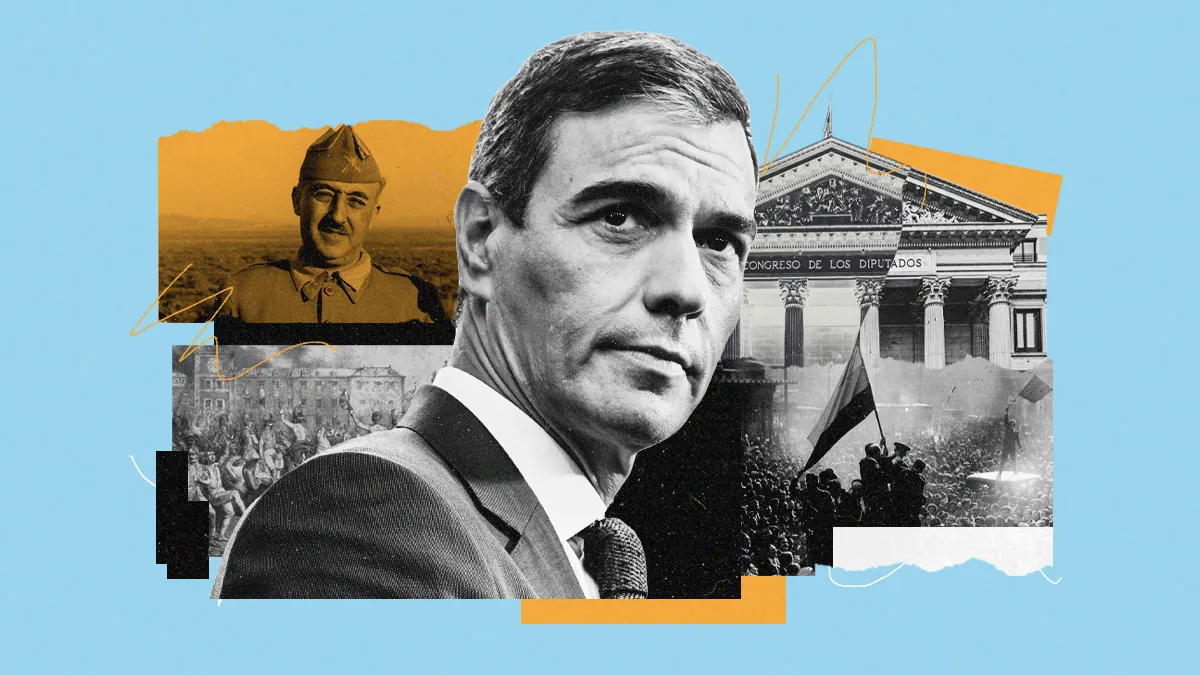

Ilustración de Alejandra Svriz.

Una anécdota muy conocida refiere la historia de un banderillero del famoso matador Juan Belmonte que, después de la Guerra Civil, se metió en política y pronto fue alcalde de Huelva. Un amigo del torero le preguntó cómo había llegado su banderillero a un puesto tan señalado en tan poco tiempo, a lo que Belmonte contestó: «Pué ya ve usté: degenerando, degenerando». Pues lo mismo podría contestar cualquier ciudadano español al que le preguntaran cómo se explica que Pedro Sánchez lleve seis años como presidente del Gobierno. La diferencia entre un caso y otro radica en que en el caso del banderillero el que al parecer había ido degenerando era él, mientras que en el caso de Sánchez es la democracia española la que ha sufrido el proceso de degeneración.

Y es que esto de la degeneración democrática parece ser una maldición histórica que ha padecido España largamente; las circunstancias, por supuesto, cambian, pero lo cierto y lamentable es que todos los experimentos democráticos de los últimos dos siglos han comenzado entre parabienes y esperanzas, y han terminado como el rosario de la aurora.

El pronunciamiento de Rafael del Riego en 1820 puso fin al sexenio de absolutismo incompetente, represivo y chabacano de Fernando VII y restauró la Constitución de Cádiz, dando paso al democrático Trienio Constitucional, tan bien pintado en La Fontana de Oro de Benito Pérez Galdós. Allí se muestra a las claras la degeneración y el caos político a que dio lugar el régimen liberal, democrático y constitucional. Tal fue la decepción que produjo el Trienio, que el pueblo español, que 15 años antes había luchado heroicamente contra Napoleón, apenas opuso resistencia a una nueva invasión francesa al mando del duque de Angulema, hombre correcto y casi liberal, que, aunque restauró a Fernando VII como monarca absoluto, le aconsejó (sin éxito) que abandonara su brutalidad.

Al régimen corrupto y clerical de Isabel II, hija de Fernando, le puso fin la Gloriosa Revolución de 1868, la de la «España con honra» y las promesas de regeneración. El Sexenio Revolucionario que siguió, pese a las buenas intenciones y algunos indudables aciertos de los políticos progresistas, dio paso a una sucesión de regímenes a cuál más inestable (regencia, monarquía, república, con cuatro presidentes en diez meses, dictadura republicana y tres guerras civiles: carlista, cantonalista e independentista cubana) de modo que el Sexenio terminó donde empezó, o casi: con el hijo de Isabel (Alfonso XII) en el trono a partir de 1875.

La Revolución fue sustituida por la Restauración, que se inició con relativamente buenos auspicios. El artífice del nuevo régimen fue un conservador inteligente, Antonio Cánovas del Castillo, que era, además, historiador y decidido a aprender lecciones de la Historia. Mantuvo a Isabel II en París e instauró un sistema parlamentario, caciquil pero efectivamente alternante: la destronada Isabel se había siempre obstinado en mantener el gobierno en manos del partido moderado (conservador), provocando a la larga la inestabilidad del sistema. «La Señora», como hoy Sánchez, había querido que los suyos monopolizaran el poder. Cánovas, en cambio, formó el famoso tándem con el liberal Práxedes Mateo Sagasta, turnándose con él en el poder. El sistema funcionó bien mientras vivieron ambos protagonistas, pero el «turno» comenzó a fallar a medida que el crecimiento económico y el cambio social hacían aparecer nuevos partidos. Degenerando, degenerando, llegó el golpe del general Miguel Primo de Rivera, seis años de dictadura y una nueva catarsis semirrevolucionaria con la caída de la dictadura y la Monarquía, y la instauración de la República.

«Los franquistas reformistas y los demócratas pactaron con los que habían sido sus adversarios con tal de evitar otra guerra»

La Segunda República, un régimen que venía a restaurar el constitucionalismo y la democracia, fue acogida con alborozo y esperanza por muchos. El propio José Calvo Sotelo, que había sido ministro con la dictadura, expresó bien la actitud de los conservadores en 1931, recién instaurado el nuevo régimen: «No he votado a la República, pero la quiso la mayoría de mis conciudadanos y la respeto». La nueva situación, no obstante, comenzó a degenerar tan rápidamente que ya en ese mismo año José Ortega y Gasset dio dos severas advertencias, una en un artículo en septiembre, titulado Un aldabonazo, y que contenía la famosa frase «No es eso, no es esto»; y una conferencia, en diciembre, luego publicada con el título Rectificación de la República, y cuyo título resume ya su contenido. Las advertencias de Ortega tuvieron gran eco, pero no lograron impedir la degeneración política, que procedió imparable. Ya sabemos cómo acabaron Calvo Sotelo y la Segunda República. En cinco años se dieron tres golpes violentos, dos de la derecha (militar) y uno de la izquierda, aparte de abundantes episodios de desorden y amotinamiento.

El segundo golpe de la derecha, en realidad un pronunciamiento militar, dio paso a la Guerra Civil y al triunfo del sublevado bando franquista. Siguieron 36 años de durísima dictadura, comparada con la cual la de Primo fue una dictablanda. Pero tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 tuvo lugar una revolución incruenta, la Transición a la democracia, fruto de la colaboración de franquistas reformistas y demócratas dispuestos a pactar con los que hasta entonces habían sido sus adversarios con tal de evitar otra guerra y facilitar el retorno de la democracia. Muchos de los que entonces hubiéramos preferido una ruptura con las instituciones franquistas a la postre hubimos de reconocer que el corte brusco hubiera podido ser traumático, violento y que, además, no estaba excluida la posibilidad de que, como tras el Trienio Constitucional de 1820-23, el Sexenio Revolucionario de 1868-74, o tras la Segunda República, hubiéramos al final vuelto al punto de partida, o aún algo peor.

Sin embargo, tras la desaparición del dictador había razones para un cauto optimismo. Yo, que había pasado muchos años en Estados Unidos, y siempre fui socialdemócrata (aunque nunca afiliado), no me hacía demasiadas ilusiones, porque había visto a Nixon (y a otros políticos menos prominentes) engañar a los electores en un país considerado como una de las cunas de la democracia moderna. Pero, con todo, la España de la Transición fue un país que, aunque en medio de muy serias dificultades e incertidumbres (la crisis económica, el gravísimo problema del terrorismo, y el espectro del búnker franquista), respiraba optimismo y buena voluntad. Había, además, un factor importantísimo: la España de 1975 era un país mucho más rico y socialmente desarrollado que la de 1931. La renta por habitante era tres veces mayor. Al parecer, el propio Franco era consciente de eso: en el libro de Guillermo Gortázar recientemente reseñado por Jorge Vilches en estas páginas (El secreto de Franco) se afirma convincentemente que el dictador, aunque incapaz de moderar él mismo la autocracia, esperaba que el rey Juan Carlos llevara a cabo la transición pacífica a un régimen democrático, porque comprendía que la dictadura no podía pervivir en una España desarrollada y en una Europa democrática. Al general americano Vernon Walters le dijo Franco que gracias a él la clase media española era numerosa y mayoritaria, y que ella sería una barrera contra una nueva guerra civil.

En mi opinión, dicho sea de paso, el dictador se atribuía más méritos de los que le corresponden, porque la mayor parte del crecimiento económico que tuvo lugar bajo su férula se dio tras el tan celebrado Plan de Estabilización de 1959, al cual se opuso durante años y al que accedió finalmente, aunque a regañadientes, porque Mariano Navarro, entonces ministro de Hacienda, era general del Cuerpo Jurídico Militar y tenía un cierto ascendiente sobre él, por lo que finalmente logró convencerle.

«El cuerpo político español es hoy un organismo enfermo que trata de combatir una pandemia sin tener claro el remedio»

Sea como fuere, había razones para un moderado optimismo en la vuelta a una monarquía constitucional y democrática. Podía esperarse que esta vez la democracia en una España madura y desarrollada no incurriera en su vieja tendencia a la degeneración. Que una ciudadanía de clase media, mejor educada, con sus necesidades básicas bien cubiertas, orgullosa de pertenecer a una Europa semifederada y que, con todos sus problemas (¿qué país o región no los tiene?), es una comunidad modelo envidiada en el mundo, esa ciudadanía, repito, sería un baluarte contra el viejo vicio degenerativo de nuestras democracias.

Pues bien: ¿está hoy justificado aquel optimismo? Yo me permito dudarlo. La naturaleza y la duración del Gobierno de Pedro Sánchez me parecen una nueva y alarmante manifestación de la tradicional tendencia degenerativa de la democracia española. Dos graves dudas o interrogantes se plantean. La primera: ¿qué es lo que ha fallado? ¿Cómo ha podido colarse en el sistema un agente destructivo, una especie de virus o bacteria virulenta, que se va extendiendo por el organismo y poniendo las instituciones democráticas al servicio de una incipiente autocracia? El cuerpo político español es hoy un organismo enfermo que trata de combatir una pandemia sin tener claro el remedio. Quedan miembros sanos, pero no se sabe cuánto tiempo podrán resistir los embates del virus.

La segunda pregunta es: ¿cuál es el antibiótico o anticuerpo que puede curar a este organismo enfermo, librarle de la invasión de este agente maligno? Un posible remedio es, sin duda, despertar a muchos de nuestros ciudadanos que no perciben el avance del cáncer degenerativo y que es de temer que, cuando se den cuenta, sea ya demasiado tarde para oponerse a él. Otro remedio, complementario, es estudiar los defectos de nuestra estructura institucional, política y jurídica, construida sin duda con excesivo optimismo y buena fe en tiempos de la Transición, pero que ha dejado demasiadas grietas y puntos débiles por donde se ha infiltrado el virus. No me siento capaz de ofrecer respuestas completas y satisfactorias a estos interrogantes, respuestas que en todo caso no pueden tener cabida adecuada en un artículo de periódico. Me conformo aquí y ahora con dar un toque de alarma, un aldabonazo, y contribuir en la medida de mis limitadas fuerzas a que nuestra ciudadanía advierta el impulso que está adquiriendo la degeneración democrática. Lo que los sanchistas llaman «impulso de país».