'Contra la cinefilia', una historia de la patológica relación del cinéfilo con el cine para reaprender a mirarlo

¿Por qué los cinéfilos se consideran unos espectadores privilegiados dignos de definir qué es o no el séptimo arte, qué películas merecen tan elevada consideración o cuáles deberíamos ignorar o incluso vilipendiar porque profanan su objeto de deseo?

Avengers: Infinity War | Marvel

El profesor de cine y arquitectura Vicente Monroy recorre en este ensayo, tan personal como documentado, los mitos de la cinefilia y algunas de las repetitivas polémicas de este arte, desde su constantemente anunciada muerte hasta la obsesión por limitar sus fronteras. En especial, definir todo lo que no es cine: desde Ciudadano Kane a las películas de Marvel, pasando por la experiencia catártica de la sala frente al consumo en Netflix. Además, en conversación con The Objective habla sobre la importancia de la representación de mujeres, minorías raciales o personas LGTBQ, el invisibilizado poder del lenguaje cinematográfico o lo políticamente correcto. Y apunta algunas claves para superar esta reduccionista mirada del cine y volver a conectar con la realidad.

Si atendemos a su definición literal la cinefilia es, simplemente, el amor al cine, el gran arte popular del último siglo y medio. Podríamos afirmar, sin exagerar, que a todo el mundo le gusta el cine, tiene cierta cultura cinematográfica y ve películas a menudo. Entonces, ¿por qué los cinéfilos se consideran unos espectadores privilegiados dignos de definir qué es o no el séptimo arte, qué películas merecen tan elevada consideración o cuáles deberíamos ignorar o incluso vilipendiar porque profanan su objeto de deseo? De cómo este amor se convirtió en obsesión, como dice la canción, habla Vicente Monroy (Toledo, 1989) en Contra la cinefilia, (Clave Intelectual) un ensayo tan personal como documentado que recorre los mitos de la cinefilia: cómo se ha construido y ha evolucionado esta particular mirada del cine hasta el punto de condicionar no solo la experiencia cinematográfica, sino la propia producción.

“El libro nace de mi propia experiencia como cinéfilo. En mi primera juventud fui un cinéfilo empedernido, veía 10 o 12 películas por semana. Y en un momento dado me di cuenta de que la experiencia del cine ya no me saciaba. No lograba encontrar la emoción que se supone que tienen que transmitir las películas, de alguna manera tenía que exagerarla o fingirla y esto era claramente porque sentía que el cine ya no dialogaba con mi forma de vida, que no existía un contacto con lo real en lo que yo veía. Ahí me empecé a preguntar por la percepción del cine, que creo que es realmente lo que guía el libro”, explica Monroy, profesor de cine y arquitectura. “Hay una historia mucho más importante que la de las películas, que es la historia de la mirada. Normalmente no nos preguntamos por esa historia y damos preferencia a una historia que para mí es mucho más banal, que es la de la devoción por el cine, por los autores, por los diferentes técnicos”, señala.

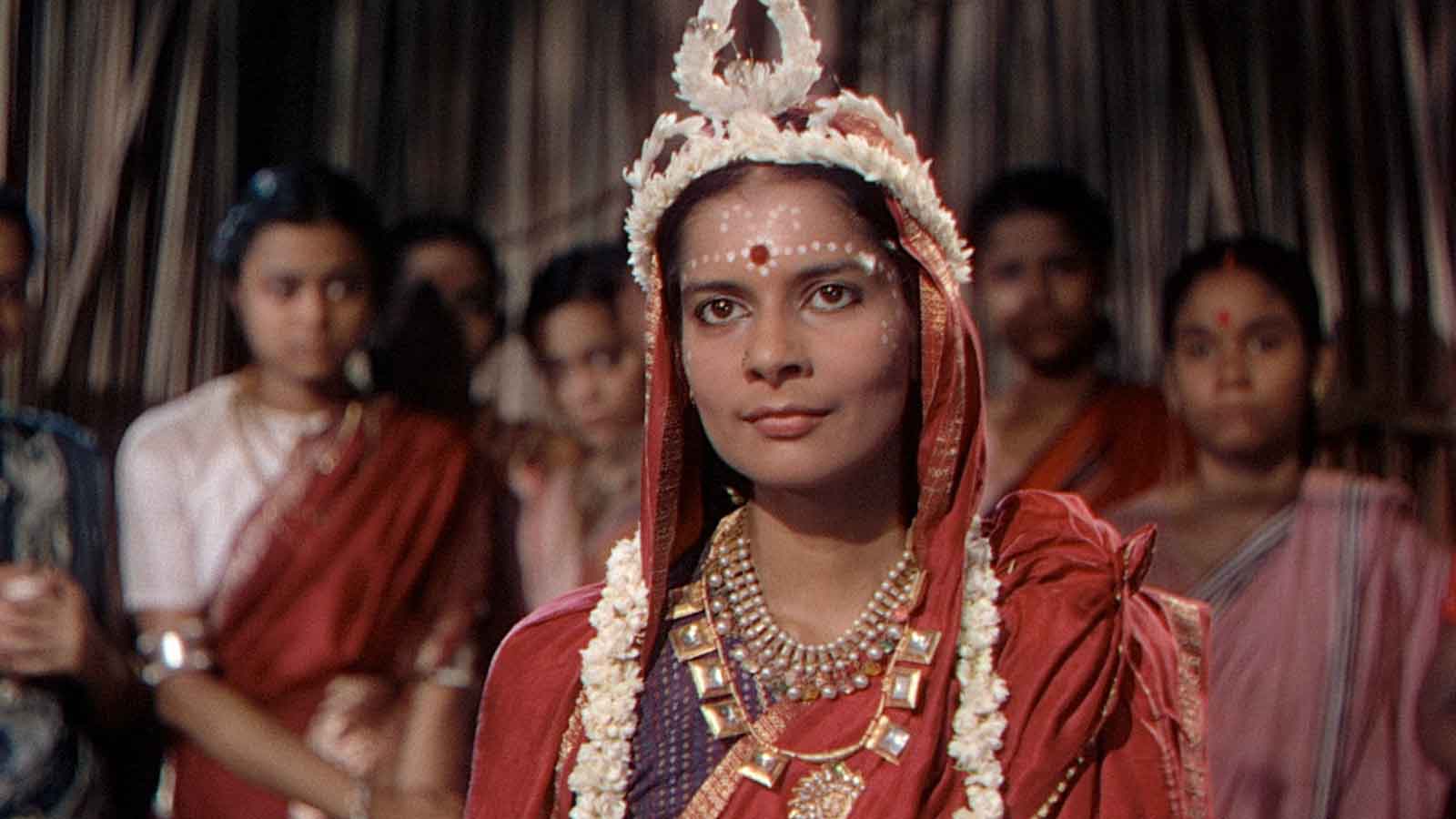

Para explicar esta idea, casi religiosa, del cine que ha cultivado la cinefilia, Monroy comienza por recordar la experiencia catártica de André Bazin cuando vio por primera vez Paisà de Roberto Rosellini, en el auditorio de la Maison de la Chimie de París en 1946. Al parecer el cofundador de Cahiers du Cinema quedó tan extasiado que al finalizar la proyección apenas lograba decir algo con sentido y era incapaz de pronunciar la palabra cine. “Ese es un buen ejemplo de en lo que se ha convertido la cinefilia”, afirma el autor, que en el libro recuerda una emoción parecida al ver por primera vez El Río de Jean Renoir en 2007.

De este modo, Monroy define al cinéfilo como un espectador que organiza su propia vida alrededor de las películas, que convierte al cine en su manera de ser construyendo rituales para verlo, explorarlo, discutirlo o comunicarlo. Esta manera de relacionarse con el cine, en palabras del autor patológica, provoca en el cinéfilo arrebatos pasionales y censores, indignación, rabia, nostalgia, entusiasmo, dolor, tristeza o incluso odio por un determinado director, una forma de hacer cine, un género o incluso determinadas formas de exhibición y consumo. Y que pueden llegar al exceso de acabar con la carrera de un cineasta, como hizo Jacques Rivette con Gillo Pontecorvo al dedicarle en 1960 el artículo De la abyección.

“El episodio del travelling de Kapò era lo primero que quería contar”, cuenta Monroy sobre la crítica que condenó al cineasta italiano hasta el resto de sus días por un plano de apenas cinco segundos que muestra el suicidio de una prisionera en un campo de concentración. “Es un episodio canónico de la cinefilia que se ha contado muchas veces, pero yo nunca lo había visto contado con la suficiente sencillez como para darte cuenta de lo que estaban diciendo, la barbaridad, la tropelía y la injusticia que estaban cometiendo. El libro fue casi una excusa para contar ese episodio porque te da una imagen de hasta qué punto el pensamiento cinéfilo ha llegado a ser nocivo”, explica.

Volviendo a discusiones más mundanas, y como Monroy repasa en su libro, buena parte de las polémicas alrededor del cine son tan antiguas como el propio cine. Y por tanto, deberían estar ya más que superadas. Porque si ahora es Martin Scorsese el que considera que las películas de Marvel no son cine –todo sea dicho, mientras hace El irlandés con el dinero de Netflix– en 1946 Jean-Paul Sartre decía lo mismo de Ciudadano Kane. El propio Orson Welles ya hablaba de la muerte del cine, en su opinión anunciada por la introducción del color, desde hace unas décadas por culpa del vídeo doméstico o las plataformas de streaming. Avances, estos últimos, que acaban con esa experiencia sagrada del visionado en la sala de cine. Y recuperan, en resumidas cuentas, falsos debates alrededor de las esencias del cine: un arte eminentemente industrial y de masas.

“Cuando el cine aparece a finales del siglo XIX el concepto del arte ya ha cambiado lo suficiente como para aceptar que exista un pacto tácito y natural entre el arte y la industria. De hecho, el cine se podría definir casi como ese pacto porque es especialmente caro, permite lanzar mensajes al mundo entero y en un momento dado se convierte incluso en una herramienta para la propaganda. Esta es una de las típicas discusiones de la cinefilia que me resulta muy absurda porque el siglo XX se caracteriza precisamente porque ya no existe la posibilidad de esa discusión. Sino Warhol tampoco sería arte”, responde Monroy.

“El cine como arte popular creo que es uno de los grandes pilares de la gran contradicción que ha sido la historia del cine, que siendo el último gran arte, donde parece que desemboca un gran proyecto del ser humano que empezó en el Renacimiento, al mismo tiempo fue capaz de conectar con estratos sociales y formas de mirar el mundo que hubieran sido totalmente alienígenas para artistas de siglos anteriores. El conflicto entre el dinero y el arte, lo popular y la alta cultura es una de las cosas más enriquecedoras que ha tenido el cine”, continúa diciendo. “Ya Renoir decía que la palabra comercial no corresponde a los beneficios de una película y no es un modelo, sino una estética, como el kitsch o el dogma 95. De hecho, nos sorprende constantemente, desde los comienzos del cine, el triunfo comercial del buen cine y de películas difíciles. No siempre, pero la gente es permeable y es curiosa. Otra cosa es que las sociedades modernas hayan desarrollado estrategias para emular y suplantar esa curiosidad por formas de religión como la cinefilia, que anula nuestra capacidad de descubrir cosas nuevas”, remata.

La cinefilia en 2020: más voces para enunciar el mismo discurso

Cuando parecía que internet sería la revolución que podría sacar al cine de su ensimismamiento, destruir, renovar o transformar todas las convenciones y ofrecer un nuevo espacio de libertad para las imágenes, la cinefilia miró, una vez más, a su ombligo, retrotrayéndose hasta tal punto de que, en opinión de Monroy: “Lo que estamos viviendo actualmente es una generalización absoluta de la cinefilia que ha llevado al colapso del cine”. Rotunda afirmación que explica del siguiente modo: “La cinefilia es una forma de cultura y de entender el mundo que ha fracasado completamente. Por eso ahora solo queda una profunda melancolía, la sensación de que todo se dijo en los 60 y 70. Ha aparecido una especie de neoclasicismo cinéfilo que parece volver a conceptos de los años 50 sobre la puesta en escena o la política de los autores que no tienen una aplicación razonable en nuestra época”.

En este sentido, Monroy continúa diciendo: “Cuando ves la producción de las plataformas de streaming, lo que estás viendo en el fondo es cómo se ha encarnado esa profunda melancolía. Las series de HBO son el subproducto de películas como El Padrino o Taxi Driver. Y es lógico que tengan tanto éxito precisamente porque representan ese mundo desaparecido que la cinefilia no deja de añorar y al que el cine ya no puede aspirar por temas económicos y de distribución”. Muestra de ello son, en su opinión, la devoción de la cinefilia por las películas que hablan del cine o la necesidad constante de volver a planteamientos ya conocidos en forma de remakes, reboots, referencias o guiños.

Decidido a enfangarse, Monroy sentencia: “En el fondo el problema es que el cine ha perdido completamente el contacto con la realidad. Hay películas que en apariencia muestran el mundo, pero realmente es un mundo totalmente mediatizado por la imagen del cine”. Y pone ejemplos. “Durante la cuarentena he visto las últimas películas de Paul Thomas Anderson, Pedro Costa o Philippe Garrel y las detesto. Son universos absolutamente absortos en el cine, completamente formales, puramente estéticos, no existe ningún contacto con la realidad en sus películas”, afirma. “Si te digo la verdad lo mejor que he visto últimamente ha sido una serie de Chris Marker de finales de los años 80 que se titula El legado de la lechuza y trata sobre el legado de la Grecia clásica en nuestra época. Cada capítulo gira en torno a un concepto como la democracia, la misoginia o las matemáticas. Y científicos, filósofos, antropólogos o politólogos discuten sobre ese concepto. El montaje de esas ideas es a la vez contradictorio y paralelo, lo que consigue crear una red de pensamiento que permite ver mucho más”, añade.

Hablando de Marker, cineasta francés fallecido en 2012 a los 91 años, Monroy vuelve a denunciar el clasicismo que antes mencionaba, esta vez apuntando a las nuevas generaciones de creadores. “Las últimas películas de Marker, que abrió una vía de pensamiento sobre la imagen digital y las formas de comunicarnos por internet, dicen más de nuestra época que lo que hacen los directores de 30 años, que hacen cine igual que hace 100 años”, afirma el escritor.

El ocaso de la cinefilia: cómo volver a mirar el mundo

Monroy insiste en que su critica no está dirigida a la accesibilidad del cine o al hecho de que todos los espectadores sean críticos (o creadores) en potencia gracias a las redes sociales. “Yo no me habría podido formar, ni tener las ideas que tengo sobre el cine y el arte si no hubiera vivido los últimos 15 años conectado a través de internet. El problema es que la conversación de masas tiende al fast food cultural. Yo conozco a gente que no ve películas porque no puede votarlas en FilmAffinity”, cuenta divertido.

“Cada vez más gente tiene la capacidad de decir el mismo discurso. La pluralidad de voces no es equivalente a la pluralidad de discursos porque al final es mucha gente diciendo lo mismo. Ese barullo se está convirtiendo en algo negativo para el desarrollo del cine, para abrir nuevas vías de reflexión. Y lo que queda es el ruido y la polémica”, dice Monroy dispuesto a abrir otro melón: la obsesión por el análisis narrativo, hoy particularmente centrado en la representación de mujeres, minorías raciales o personas LGTBQ, mientras se siguen obviando los aspectos formales. Dicho de otro modo: cómo el lenguaje cinematográfico sigue siendo entendido y defendido por buena parte de la cinefilia como una gramática neutral y universal.

“Ya en los años 70, Laura Mulvey denuncia cómo lo formal actuaba sobre la manera de ver, tremendamente masculina y patriarcal”, o cómo la puesta en escena, el encuadre o los movimientos de la cámara mostraban a las mujeres como el objeto de la mirada y a los hombres como los portadores de esa mirada que configura el punto de vista y hace avanzar el relato. “El cine también es un modelo de representación pero no creo que eso dé para monopolizar la discusión actual. Deben existir más lecturas de ese tipo y son mucho más interesantes que si las mujeres o los negros están bien representados”, señala sobre la necesidad de superar las cuotas para cuestionar las convenciones del cine.

Respecto a las explicaciones sobre el contenido o el contexto racista que comenzaron a proliferar tras el asesinato de George Floyd, y que tanta controversia tuitera han generado, Monroy afirma: “Creo que lo políticamente correcto es otro falso problema porque somos más libres que nunca. Al final lo más interesante son las locuras y mamarrachadas que dicen los detractores”, ríe. “No me preocupa que Lo que el viento se llevó lleve un cartel explicativo, del mismo modo que cuando vas a ver un cuadro de Rubens donde hay una violación debería haber una explicación. Eso genera cierta perspectiva, que es a lo que tenemos que aspirar. Me parece bien que en ciertas plataformas se corten escenas, también hay que manipular el cine, no creo en la pureza de la obra de arte”, afirma.

En conclusión, lo que Monroy defiende en su libro es el ocaso de esa cinefilia restrictiva y reduccionista, e invita al espectador de hoy a reencontrarse con el cine, cualquiera que sea, y la realidad. De lo contrario, añade parafraseando a Bazin, el cine acabará embalsamado incapaz de ajustarse a la lógica contemporánea. “El espectador de hoy sabe más de cine que nunca. Pero solo lo ve desde una devoción que no le permite ver el mundo. Y hoy tiene la obligación de hacerse preguntas más que nunca: qué valor tiene el cine en nuestra época, qué se puede hacer con el cine, qué he aprendido yo con esta película y dejar de pensar si una película es buena o mala, si tiene buenos o malos actores”, señala el autor.

En este sentido, Monroy concluye: “Lo primero es dejar de rendir pleitesía a las viejas convenciones de la cinefilia. No hay ninguna necesidad de ver el último estreno el primer día, competir por ver quién ve más películas al año, votar todo lo que ves. Nuestro pensamiento sigue siendo súper canónico y está dirigido al reconocimiento de la excelencia, a los juicios de valor, a formar jerarquía, hacer listas de mejores directores. Lo que yo defiendo es que, veamos lo que veamos, nos hagamos ciertas preguntas y aprendamos a relacionarnos de otra manera con las películas. Es un cambio que debe venir por parte del cine y del espectador”.