Manuel Astur: “Escribir es mi modo de estar en el mundo”

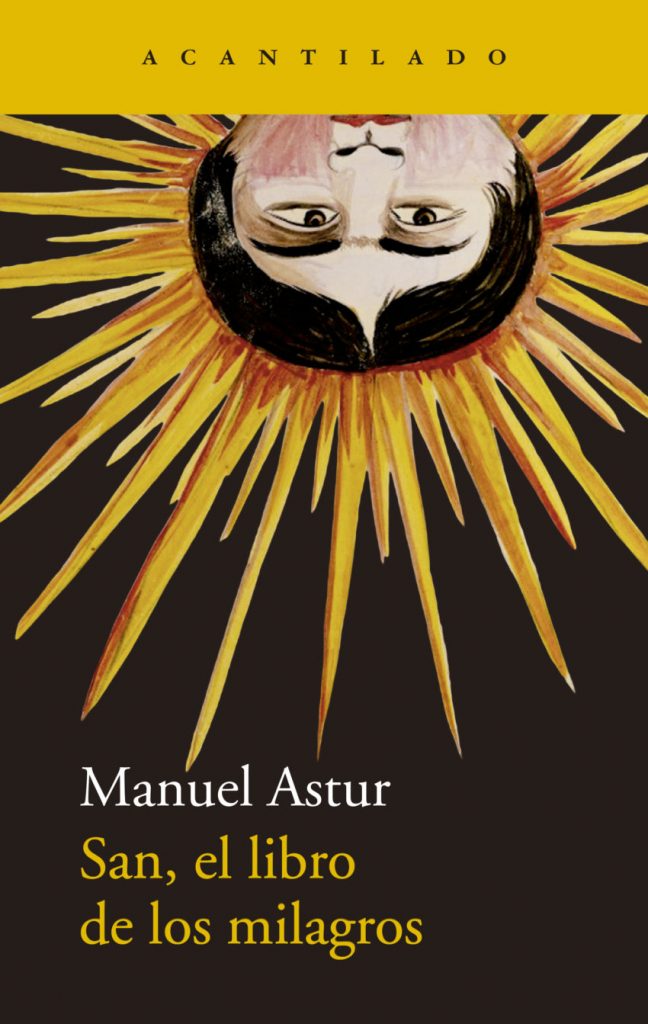

‘San, el libro de los milagros’ permite volver a disfrutar de uno de los más exquisitos prosistas de las letras españolas: Manuel Astur.

San, el libro de los milagros (Acantilado) permite volver a disfrutar de uno de los más exquisitos prosistas de las letras españolas. Y es que Manuel Astur destaca desde hace ya algunos años gracias a libros como su poemario Y encima es mi cumpleaños o su ensayo Seré un anciano hermoso en un gran país, título al que debe mucho San, el libro de los milagros. Se trata de una novela ambientada en una pequeña localidad de Asturias. Marcelino, su protagonista, un hombre de una enorme inocencia que ha crecido con un padre violento y que, ahora, hace frente a un hermano que sigue los pasos de su progenitor. La historia cainita entre Caín y Abel es aquí replanteada, solo que se cambian los papeles.

Quiero empezar por el inicio, es decir, por el título y por su protagonista, que, por un lado, puede remitirnos al Joseph Roth de Job o de La leyenda del santo bebedor y, por el otro lado, a Faulkner y a su personaje Benji.

La leyenda del santo Bebedor me la regaló un bueno amigo con 20 años y recuerdo que la leí con mucho placer y sin entender gran cosa. Tendría que releerla para ver si ha sobrevivido casi dos décadas dentro de mí y se ha filtrado en este libro, cosa que no tendría nada de raro. A menudo lo que más nos influye no es lo que esperamos que lo haga. La novela de Faulkner no la he leído. En realidad, tengo que admitir que no he leído nada de Faulkner, es una de mis grandes lagunas, y he tenido que meter el nombre de ese personaje en Google para descubrir que es el narrador tonto de El ruido y la furia. Pero de paso también he averiguado que ese título lo sacó de unos versos del Macbeth de Shakespeare que dicen que la vida es un cuento narrado por un idiota y que estuvieron en mi novela hasta prácticamente el último borrador, cuando decidí prescindir de ellos. Así que supongo que todas esas reminiscencias son más que acertadas. Aparte de muy honrosas.

Marcelino es un ser de gran inocencia, sin embargo, no es ajeno a la violencia. Es víctima, pero también verdugo.

Mi narrador no es un tonto degenerado, como el Benji de El ruido y la furia, pero sí que nos muestra la realidad a través de los ojos de un protagonista que es un ser inocente. A lo largo de mi infancia en muchos pueblos —mi padre era profesor rural—, he conocido, o sería mejor decir que he observado, a un tipo especial de hombre, solitario como un lobo, que solo quiere que el mundo le deje vivir en paz su vida insignificante. Estos hombres vivían apartados, no hablaban con nadie más que lo indispensable, prácticamente no sabían leer ni destacaban por su higiene, no molestaban ni pedían nada. Caminaban tranquilos, detrás de sus vacas, y saludaban con un gruñido al pasar. Claramente se llevaban mejor con la soledad y con los árboles que con los humanos. Eran respetados e ignorados. No eran el tonto del pueblo, que es un bufón feliz, eran santos huraños que vivían en la independencia total. Siempre me he preguntado cómo serían sus vidas, cómo verían el mundo. Marcelino, el protagonista de mi novela, tiene algo de ellos. Pero también me gustaría que tuviera algo del hombre sabio de Lao Tsé y Chuang Tzu, que es como un niño que ha perdido a su madre, y de la animalidad de los sufís, que ha abandonado la razón y está cerca de Dios, y del poeta monje japonés Ryokan, conocido como el Gran Tonto, que cuando un ladrón le robó lo poco que tenía en su miserable choza no le importó porque al ladrón se le olvidó robar la luna que brillaba en la ventana. Son todos seres inocentes que no juzgan ni hacen discriminaciones y por lo tanto ven la realidad mejor que nosotros.

¿San, el libro de los milagros es una historia de violencia, de una violencia connatural al mundo en el que se inscribe?

La violencia es parte de la realidad, del mismo modo que la fealdad es parte indispensable de la belleza. Negarlo es bonitismo, es cursilería, y exagerarlo es cinismo. Ambas son afectación, que creo que es una de las grandes enfermedades del arte y de la sociedad.

Quiero preguntarte sobre la evocación a esa vida de santos, vidas llenas de milagros, pero siempre extremadamente violentas.

Uno de mis textos de cabecera es La leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, libro sobre el que llevo años queriendo hacer un proyecto. Los santos, tradicionalmente, eran o bien tontos inocentes que no sabían muy bien qué estaban haciendo ni, sobre todo, en qué los convertiría la Iglesia, o bien auténticos fanáticos que querían emular a Jesucristo para pasar a la historia. Eran el equivalente medieval a las estrellas del rock del siglo XX: mitos en los que el pueblo veía lo mejor y lo peor de la humanidad. De los humanos que había debajo no quedaba casi nada. Otra cita que junto con la de Shakespeare estuvo en alguno de los borradores es lo que se supone que dijo san Ignacio mártir cuando iba a ser a devorado por los leones: “Soy el trigo de Cristo, necesito ser molido por lo dientes de estos animales para convertirme en la harina de Dios”.

A los ecos de los relatos bíblicos se suman aquellos de carácter mitológico. Todo este material aproxima la novela a un realismo mágico y, por tanto, no sé si se podría hablar de un cuestionamiento del concepto de lo “real”.

Varios lectores han dicho lo del realismo mágico, cosa que me sorprende, porque es un movimiento que no me gusta especialmente. Tal vez, en mi caso, podríamos hablar de realismo folclórico. Esta novela, y creo que en general toda mi literatura, cuestiona incesantemente la realidad. Para mí es un ejercicio de claridad que me ayuda a ver la realidad sin ese disfraz que llamamos identidad personal y que, como decía Jorge Santayana, hace que vivamos dramáticamente en un mundo que no es dramático. La muerte, el dolor, la enfermedad existen, son trágicos, pero casi todo lo demás es literatura. Esto que llamamos realidad es un cuento que los brujos y los guerreros de la tribu humana cuentan cada noche junto al fuego. Un cuento maravilloso sin el que la vida resultaría árida e insoportable, pero un cuento al fin y al cabo, que puede ser cambiado y por el que, desde luego, no merece la pena sacrificar nuestra vida ni la de los demás.

Si bien no renuncias a las descripciones detalladas del paisaje, del ambiente socioeconómico, de los personajes, es como si esa “realidad” no se pudiera entender sin todos esos otros relatos que la construyen.

Por decirlo de otro modo: la realidad es un gran río en el que desembocan incontables cauces. Hay cauces más pequeños, pequeñas historias de aldea, y cauces que desbordan, como los que acaparan los titulares de los periódicos, los hay que arrastran muchísimo en su curso, como las grandes novelas o u obras de arte, pero ese gran río al que van a parar todos los cauces es básicamente mitológico, espiritual, es el canto de la tribu humana.

Uno de los temas clave del libro es el cainismo, recurrente en las letras españolas. ¿Seguimos siendo un pueblo cainita?

Bueno, en la novela hay un hermano que mata a otro, pero por una vez el muerto es Caín y el asesino es Abel. De todos modos, no creo que seamos un pueblo cainita, al menos no más que los demás. El problema, si es que lo hay, es justamente el contrario: que no consideramos hermanos a nuestros vecinos. Y ese es un rasgo que no considero que sea exclusivo nuestro.

Volviendo un poco a la pregunta de antes, el mundo rural que describes se define por una violencia ancestral, por una violencia que nace dentro las casas y muy vinculada al hombre. En este sentido, ¿rehuyes de toda idealización romántica de lo rural y no excluyes los aspectos más oscuros?

No creo que ponga el foco en los aspectos más oscuros. Creo que hay muchísima luz y mucho amor. Yo soy de aldea y amo la vida en las aldeas. Violenta me parece la vida de la ciudad. Lo que pasa es que en las aldeas, los campesinos, al estar más en contacto con la naturaleza, saben que la muerte es parte de la vida y que para que haya primavera tiene que haber invierno. En la naturaleza no existe la cursilería. La visión romántica de la naturaleza es una visión tremendamente egoísta: Friedrich subía a las cumbres para sentirse invencible. A mí me gusta mucho más subir a la montaña para sentirme tan insignificante, o tan importante, como una mosca. Esa es mi liberación. Por eso amo la naturaleza, porque, como la poesía, me permite olvidarme de mi identidad por unos instantes y, así, ser de verdad inmortal.

¿Podríamos decir que te inscribes en la misma estela de Delibes o del Cela de La familia de Pascual Duarte?

Delibes, sobre todo el de Las ratas, me encanta, como me encanta el Josep Pla paseante. El Cela de Pascual Duarte es admirable, pero su visión es terrible, sin nada de poesía ni humanidad. Prefiero mucho más el Cela de Viaje a la Alcarria.

En tu ensayo Seré un anciano hermoso en un gran país, oponías Asturias, el lugar de las raíces, de lo originario, con Madrid, la ciudad del supuesto progreso y de las promesas. ¿Hasta qué punto tu novela dialoga con este texto?

Nunca podría haber escrito esta novela si previamente no hubiera escrito ese ensayo. Yo concibo mi literatura como un proceso personal, como un camino: escribir es mi modo de estar en el mundo. Si fuera creyente, podría decir que mi religión es la literatura y mi dios, la poesía. Nunca salgo de un libro siendo el mismo que entró. Para que la novela llegue a algún sitio, tengo que llegar yo antes. No puedo escribir sobre algo en lo que no soy capaz de creer, no soy capaz de fingir o mentir. No sé si esto es un don o una maldición. En ese aspecto, soy como el protagonista de mi novela. Es un proceso muy doloroso y muy liberador. Pero no sé escribir de otro modo.

Fuiste uno de los fundadores del Nuevo Drama. Desde hace algunos años, sin embargo, dejaste la capital y volviste a Asturias. ¿Podríamos hablar de un retiro de los circuitos literarios oficiales? Y, desde esa posición apartada de lo que es el meollo cultural, ¿te sientes más libre a la hora de crear?

Lo dejé todo y volví a Asturias, a la casona familiar en la aldea de las montañas, porque mi padre se puso muy enfermo y quería pasar con él el tiempo que le quedara. No fue una elección premeditada, pero fue un renacer. Descubrí que todas esas opiniones que tenía, todo eso que consideraba tan importante, no era nada y nada valía. De la que comienzas es muy bueno e incluso recomendable entrar en esos círculos culturales, sobre todo porque podrás conocer a otras personas tan locas como tú —como, por ejemplo, los locos con los que fundé el Nuevo Drama, que siguen siendo mis mejores amigos— y a editores que quieran apostar por ti, y te sirve para hacer músculo social y poner a prueba tu carácter —el mundo de la cultura es implacable—, pero pronto descubres que ese mismo mundo no deja tiempo para hacer lo realmente importante. Llega un momento en que los circuitos oficiales son como esa cena a la que no quieres ir, pero a la que vas porque sabes que de lo contrario hablarán mal de ti.

Más allá de los motivos personales, ¿este volver a Asturias es también un volver a un tipo de literatura, a unos paisajes, a unos temas?

Si me permites, me gustaría responder a esta pregunta con lo que decía Bashō —en mi opinión, el mayor poeta japonés de todos los tiempos— cuando lo criticaban por interesarse tanto por el pasado y tan poco por la modernidad: “Yo no sigo los pasos de los antiguos, pero busco lo que ellos buscaban”.