Nancy Isenberg: «Estados Unidos continúa en guerra civil»

La editorial Capitán Swing ha publicado en castellano ‘White Trash’, un aclamado ensayo sobre la «basura blanca» estadounidense. Los Rednecks, sandhillers y demás

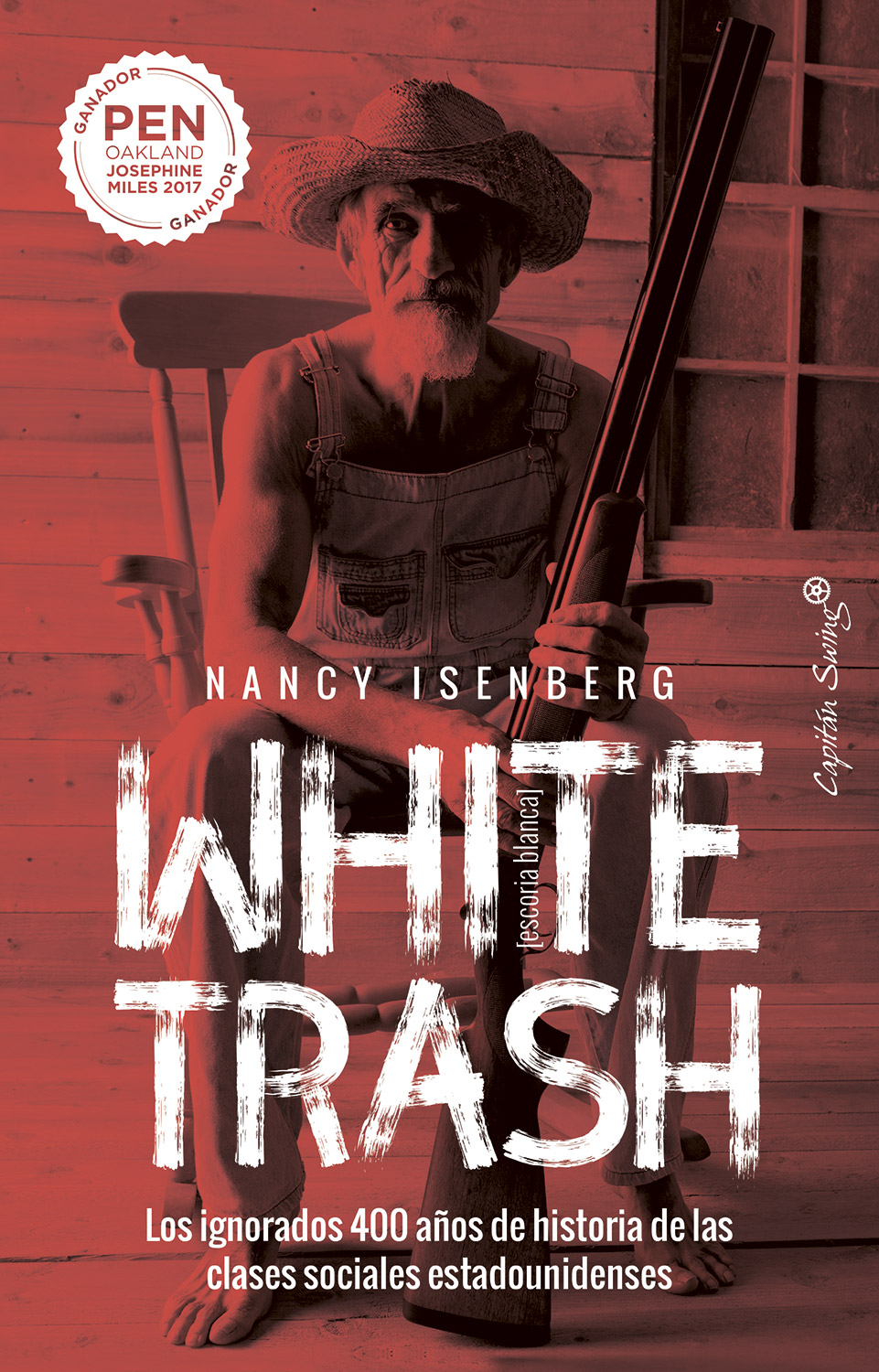

Cedida por la editorial

El 4 de septiembre de 1957 una quinceañera negra llamada Elizabeth Eckford intentó acceder a un instituto de estudiantes blancos en Little Rock, Arkansas, llamado Central High School. No tuvo éxito porque la Guardia Nacional, desplegada por orden del gobernador, impidió su paso. En realidad, Eckford no estaba haciendo nada ilegal: la Corte Suprema de Estados Unidos había declarado ya que la segregación racial de los alumnos quedaba prohibida. Sin embargo, las autoridades de Arkansas no estaban por la labor de obedecer. Por lo visto, la gente normal y corriente tampoco. En una de las fotografías más famosas de aquella jornada se puede ver a Eckford caminando, tranquila, mientras una chica blanca de su misma edad la persigue gritando improperios.

Los periodistas que presenciaron la escena no tardaron en identificar a la tipa. Era una estudiante de ese mismo instituto llamada Hazel Bryan. El día después, interrogada por un reportero, explicó que no le parecía bien recibir a negros en su centro educativo porque «los blancos también deberíamos tener derechos». Su padre era un veterano de la Segunda Guerra Mundial que regresó de la contienda arrastrando numerosas taras físicas y su madre hacía lo que podía para sacar adelante la casucha familiar. Un año después algunos medios rastrearon a Bryan y descubrieron que había abandonado la escuela y que, tras casarse, se había mudado a un tráiler.

La secuencia aparece en la página 566 de White Trash. Los ignorados 400 años de historia de las clases sociales estadounidenses, un ensayo firmado por la historiadora Nancy Isenberg (Nueva Jersey, 1958) que acaba de traducir al castellano la editorial Capitán Swing. A esas alturas del libro uno ya sabe que la declaración de Bryan, y los blancos qué, no es un troleo. Que la «basura blanca» no se ha hecho a sí misma; lleva condenada a ser «trash», gentuza despreciable, desde la llegada del primer colono a las costas de Virginia. Una realidad, sostiene Isenberg, difícil de asumir en un país que cree a pies juntillas ser una sociedad desclasada en la que asciende quien se esfuerza y cae el que se lo merece. Nada más lejos de la realidad, claro.

La conversación, convenientemente editada para facilitar su lectura, tuvo lugar por Zoom a finales de diciembre. Es decir: antes del asalto al Capitolio y de todo lo que ha conllevado.

Una década. Ese es el tiempo que te ha llevado documentar y escribir este libro. Cuando uno se dedica a un proyecto tan agotador, y lo culmina, entiendo que la motivación que hay detrás es fuerte. ¿Qué fue lo que te animó a investigar la white trash?

Como historiadora siempre me ha interesado la intersección en la que confluyen raza, género y clase. Mi primer libro, un ensayo sobre el movimiento por los derechos de la mujer, ya bebía de ese interés. Pero White Trash empezó a tomar forma mientras escribía –junto a Andrew Burstein– la biografía dual de Thomas Jefferson y James Madison. Jefferson presentó su reforma educativa argumentando que con ella se podría seleccionar a los «pobres blancos del campo» con mayor potencial y –atento a la expresión– «sacarlos de la basura». Poco después descubrí que una de las primeras voces en animar a la Corona a colonizar Norteamérica sostenía que aquel territorio podía ejercer de «vertedero»; un lugar al que trasladar todo tipo de pobres para, así, aliviar las tensiones sociales de las ciudades inglesas. Una vez puesta la lupa sobre ese concepto –«vertedero», «basura»– las reflexiones que fui encontrando en esa dirección afloraron con frecuencia. Si a eso le sumas que una de mis aficiones consiste en estudiar las leyes de la propiedad –a mis alumnos siempre les digo que el motor de nuestra sociedad no es tanto el dinero como la propiedad– pues no tardé mucho en ponerme a pensar en otros términos. El de «tierra productiva» y su antónimo: «tierra yerma». Y, claro, ahí ya cobran todo su sentido los motes que arrastraban los blancos pobres en el periodo anterior a la guerra civil.

«Sandhillers», ¿verdad?

Ese era uno de ellos, sí. Muchos vivían en tierras arenosas y por lo tanto nada productivas. De ahí el piropo. Fue más o menos en esa fase, trazando una línea entre la riqueza de la tierra y el lenguaje despreciativo, cuando comprendí que había tocado hueso.

¿En hueso?

Sí. Es decir: comprendí que lo que tenía delante era un tema, el de las clases sociales y la movilidad social, que había que poner sobre la mesa. Un tema muy controvertido, por cierto, ya que el estadounidense tiende a ponerse de perfil en cuanto le hablan de clases sociales. Con el asunto de la raza no hay tanto problema. Ahí tienes a los clásicos progresistas blancos de clase media. ¿Por qué están todo el día hablando de racismo? Porque es mucho más fácil para ellos hablar solo de eso. Yo lo que planteo es que no se puede hablar de racismo sin hablar de clasismo, pero claro, es que si te pones a hacer un análisis en conjunto se sacan conclusiones muy incómodas que obligan, o deberían obligar, a repensar muchísimas cosas. ¿Sabías que Alexander Hamilton, el protagonista del famoso musical, impulsó la idea de explotar a los «trabajadores sin usar»? O sea: a las mujeres y a los niños. Sostenía que eran vitales para el desarrollo industrial del país. Hablamos de niños pequeños. Siete años, ocho años, nueve años y demás. Muchos terminaron en minas, desarrollaron enfermedades y, en consecuencia, tuvieron vidas cortas y miserables. Pues bien: la gran mayoría de los estadounidenses no conoce esa parte de su historia. Como tampoco sabe que eso sucedió en la región de Nueva Inglaterra, donde no se daba el sistema esclavista sureño. Y como tampoco sabe que la explotación infantil recorrió todo el siglo XIX hasta plantarse sin complejos en el siglo XX. De hecho, las primeras iniciativas en contra no surgen hasta la segunda década del siglo XX y todavía hubo que esperar cincuenta años, hasta los setenta, para que la práctica fuese declarada anticonstitucional. ¿Por qué la mayoría de los estadounidenses desconoce todo esto? Porque, como digo, ponerlo encima de la mesa implica tener que repensar el llamado «sueño americano»; el mantra que dice que si trabajas duro y perseveras conseguirás lo que te propones. Un mantra al que siempre se ha aferrado la clase media. Resulta más cómodo no saber. Mira, curiosamente una de las estadísticas más inquietantes que descubrí durante la investigación del libro es reciente. Del 2015, concretamente. Es una estadística que indica la importancia que tienen tus antepasados a la hora de determinar tu éxito en la vida.

Creo que aparece citada en el epílogo. Dice que los estadounidenses pasan el 50% de sus bienes a su descendencia. Un porcentaje que en Suecia es del 27% y en Dinamarca del 15%.

Exacto. Y habrá que preguntarse por qué, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Cuatro palabras: «red de seguridad social». Mientras tanto aquí seguimos proclamando a los cuatro vientos que somos la tierra de las oportunidades, el país de la meritocracia, y que si tienes talento todo lo demás debería darte igual. Y no: lo que aquí impera es el nepotismo desenfrenado. Si quieres un ejemplo concreto ahí tienes las sagas de Hollywood. En fin: en Estados Unidos nadie quiere admitir el privilegio de clase que le llega directamente por la vía del pedigrí. Una palabra curiosa y enormemente controvertida, por cierto. Porque hablar de pedigrí implica hablar de herencias.

Antes has mencionado la visión que los ingleses tenían de Norteamérica a la hora de colonizar su costa este. Es una visión que se opone al mito de los puritanos que huían del Viejo Mundo buscando la libertad.

Es gracioso que lo comentes porque tras publicar el libro estuve en Australia promocionándolo y en una de las entrevistas que me hicieron, en una radio local, el locutor espetó: «¡Pero si somos iguales!». Efectivamente, nuestros orígenes son muy parecidos. De hecho, la idea de convertir Australia en un penal gigantesco procede de un lealista británico que vivió en las colonias norteamericanas y propuso adoptar, allí, un modelo similar. La gran diferencia es que los australianos son bastante más honestos al respecto. Han entendido y asumido que fueron un terruño en el cual la Corona depositaba reos. Aquí, además, impera el mito de que la revolución, la independencia vaya, se hizo para librarnos no solo de los impuestos sino también de los ingleses y sus valores. Y no. Durante los años de la revolución, por ejemplo, hubo un sinfín de norteamericanos que entraron a formar parte de la categoría conocida como «personas no libres».

¿Qué incluye dicha categoría?

Esclavos, evidentemente, pero también criados, presos obligados a realizar trabajos forzados, marineros enrolados a la fuerza y aprendices. Esto, por cierto, pone de manifiesto que incluso dentro de una clase social –en este caso la de las personas que no eran libres– había diversos grados. Lo cual contradice una vez más lo que proyecta el imaginario colectivo estadounidense: que en este país solo han existido la clase alta, la media y la trabajadora.

Donald Trump se ha comparado en varias ocasiones con Andrew Jackson, un presidente al que mencionas mucho en tu libro. ¿Cuánto de realidad hay en ese paralelismo?

En primer lugar, dudo mucho de que esa comparación haya partido del propio Trump. No creo que la primera vez que se identificó con él tuviese mucha idea de quién era. Sospecho que la sugerencia partió de alguno de sus asesores. Steve Bannon, probablemente. Me apuesto a que fue él quien le dijo que colgara el retrato de Jackson en el despacho oval. En cuanto a tu pregunta, a ver. Hay paralelismos, claro, pero si tuviese que comparar a Trump con algún líder político escogería a James Vardaman. Un sureño que se enfrentó a Teddy Roosevelt cuestionando su pedigrí de una forma muy parecida a la forma en la que Trump cuestionó el pedigrí de Barack Obama. También era famoso por su pelambrera. Y quizás lo más importante de todo: Vardaman, como Trump, enfrentó a los pobres. A los blancos pobres contra los negros pobres. Dicho todo lo cual debo decir que también hay diferencias sustanciales entre uno y otro. La fundamental es que Vardaman sí atacó a las élites. Trump jamás ha atacado a las élites. Cómo lo va a hacer, si forma parte de ellas.

Pero la comparación con Andrew Jackson tiene sentido…

Sí, sí. También. Menos, pero también. El gran peligro de Jackson era el culto a la personalidad que se generó a su alrededor. Logró llegar a la presidencia sin tener una gran experiencia en política y sus seguidores intentaron presentarlo como el heredero de George Washington. Y qué decir de su talante: era un tipo tremendamente arrogante y autoritario. Tampoco puso mucho hincapié en atender a las formas de gobierno. Eso sí: fue el primero en decir que él hablaba en nombre de «la gente». Que era el verdadero representante del «pueblo». Evidentemente, Jackson no era un hombre común. Era un tipo bastante acaudalado que tenía esclavos y que se había labrado una gran reputación como líder militar. Paradójicamente, su auge coincidió con la extensión del derecho al voto, que hasta entonces estaba circunscrito a los «propietarios». Digo lo de paradójicamente porque él no apoyó la medida. Así que ahí lo tienes: a un lado el mito y a otro lado sus acciones. Dos versiones de sí mismo que se contradecían constantemente.

Has dicho que Trump nunca ha atacado a las élites. Es cierto: ha atacado al establishment, que no siempre es lo mismo.

Pues como Jackson, que fue el primer líder en atacar a los «políticos profesionales» de Washington. Lo hizo porque en eso consistía su campaña: en enfrentarse a las figuras consolidadas. John Quincy Adams, Henry Clay, George Crawford, etcétera.

Hay otro paralelismo con Jackson que no has mencionado y que me parece curioso: el establishment acusa a ambos líderes de no tener maneras, de ser vulgares, zafios. ¿No hay un cierto clasismo en esos ataques?

Es cierto. Y son ataques que sirven de aval ante sus votantes porque apuntalan su imagen. Todas esas acusaciones vienen a subrayar que, en efecto, están lejos de ser politicastros profesionales. El caso de Trump es curioso porque su victoria en las primarias del Partido Republicano también supuso un rechazo al establishment conservador. Muchos de sus votantes, en fin, le escogieron a él porque se expresaba como ellos. Amaban –y aman– su forma de hablar. En este candelero podemos volver a incluir a Vardaman, por cierto, a quien el establishment progresista siempre acusó de ser un tipo vulgar. El sureño contestó –y de esto hace casi un siglo– que en democracia uno puede decir lo que le dé la gana. Es una declaración con muchísima miga.

Y que sigue generando debate.

Ahí tienes a no pocos progresistas. Ponen mucho esfuerzo en intentar incluir cada día a más personas en la llamada «fiesta de la democracia» y se muestran favorables a la libertad de expresión. Hasta que, claro, esa libertad la empieza a ejercer alguien que no les gusta. Entonces, según ellos, la democracia empieza a tener problemas y dos pasos después nos encontramos con lo que nos encontramos: una «cultura de la cancelación» que a mí, personalmente, no me gusta un pelo.

¿Has tenido algún encontronazo con ella?

Tengo una anécdota que es ridícula pero, al mismo tiempo, representativa del momento que vivimos. Resulta que alguien decidió mencionar mi libro en Facebook y como de un tiempo a esta parte el término «white trash» ha entrado en el grupo de las palabras prohibidas pues la red social decidió censurar a ese usuario.

¿Qué opinas de que Twitter censure algunos de los tuits de Trump?

Opino que no estamos teniendo la conversación que deberíamos tener en torno a la llamada «revolución digital». Porque Internet, qué duda cabe, ha reestructurado nuestro universo mediático y ahora tenemos una serie de burbujas informativas claramente nocivas gestionadas por quienes controlan las redes sociales. Un puñado de empresarios que solo atienden al interés comercial. Y opino, también, que la censura no es democracia. Mira, yo soy una feminista convencida y una progresista bastante comprometida con toda una serie de valores. Pero no me gusta lo que estoy viendo. Creo que nos hemos adentrado en una dinámica muy peligrosa en la que, además, la autocrítica brilla por su ausencia. Déjame decir, también, que a mi juicio los medios de comunicación tienen parte de culpa en todo esto.

«Estados Unidos debe encontrar formas de educar a su ciudadanía urgentemente»

¿En qué sentido?

En el sentido de que una democracia solo puede ser realmente efectiva, ser una democracia con mayúsculas, si la población que participa en ella tiene una serie de conocimientos básicos sobre el funcionamiento de las cosas. Se pueden adquirir esos conocimientos asistiendo a la universidad, claro, pero no es sencillo; solo un 35% de los estadounidenses tiene estudios universitarios. ¿Qué queda? Pues queda el entramado mediático. Las televisiones, sobre todo. No obstante, los medios, y en particular los canales de televisión, han optado por el sensacionalismo. Y han optado por el sensacionalismo porque el sensacionalismo es entretenimiento. Lo que debería hacer la televisión es dedicar una parte del tiempo a transmitir, de manera sencilla y con rigurosidad, una serie de conocimientos básicos. «El gobierno se divide de esta manera»; «esta rama del gobierno se dedica a esto, a esto y a esto»; «esta otra es la encargada de tal». Y así. Explicar a la ciudadanía quién puede conseguir qué, en definitiva. Pero no: lo que ofrecen en lugar de eso es una tertulia en la que todo el mundo grita sus opiniones. Estados Unidos debe encontrar formas de educar a su ciudadanía urgentemente.

¿Haces extensible esta crítica a la prensa escrita?

El problema de la prensa escrita es que muchas veces presenta como expertos en tal o cual tema a gente que no lo es. Un experto tarda años, décadas incluso, en llegar a serlo. Pero luego resulta que el New York Times monta el Proyecto 1619 y, ¿a quién crees que ponen al frente? A una persona con prestigio en el campo de la Historia no, desde luego.

[Nota del autor: el Proyecto 1619 es una iniciativa que presentó hace año y medio el Times con el objetivo de reinterpretar el relato nacional estadounidense desde el conflicto racial. Debido a las críticas recibidas, ha alterado ligeramente alguno de sus objetivos iniciales. En su día propuso, entre otras cosas, cambiar la fecha fundacional del país a 1619, que es cuando llegó a Norteamérica el primer esclavo negro. La directora del proyecto es una periodista de investigación (negra) llamada Nikole Hannah-Jones.]

Es un proyecto que presenta la raza como la explicación de todo. Un proyecto que, repito, deja a un lado la clase y el género. ¿Sabes que hubo una sociedad esclavista regentada por patrones negros en Carolina del Sur? ¿Y qué nos pensamos que pretendía Alex Haley con su libro Roots? Erigirse como el heredero de una aristocracia negra. ¿Y la famosa esclava de Jefferson? Sally Hemings y su familia eran unos privilegiados dentro de la hacienda Monticello. ¿Qué iban a hacer? ¿Protestar por ello? De modo que sí, también existían –y existen– jerarquías entre los afroamericanos. Otra cosa: ¿por qué casi no se habla del maltrato que han sufrido y sufren tantas mujeres afroamericanas a manos de hombres de la misma raza? Por no sacar a colación el racismo dentro del mundo blanco y ponerme a explicar los cánones que había que cumplir para ser un verdadero anglosajón. Así que, yendo al grano, te diré que el Proyecto 1619 contiene algunos artículos que no están mal, pero en conjunto el problema es que la iniciativa ha estado politizada desde el principio. Claro que la esclavitud y los problemas raciales del país son importantes y deben ser explorados. Pero generalizar sobre lo que hacían o pensaban millones de personas es un error. No todo dependía de si tu piel era blanca o negra. Además, en el periodo revolucionario las colonias tenían poco que ver las unas con las otras; su actitud hacia la esclavitud era diferente, tenían estructuras políticas diferentes, etcétera. En fin, que no se pueden dar esos brochazos tan gordos. De modo que, en mi opinión, en este asunto el Times solo busca utilizar el pasado para barnizar cierto pensamiento contemporáneo. Se podía haber llevado a cabo un buen proyecto, pero para eso tendrían que haber puesto a un experto –algún historiador– al frente.

Volviendo a tu libro, he visto que el género es un enfoque fundamental en él.

Es la tercera pata del análisis. Por eso no puede faltar. A lo largo de la historia de Estados Unidos hay muchas mujeres que han sido obligadas a casarse. Tampoco han tenido derecho a la propiedad, aunque sí la generaban. Mira, esto es interesante: ¿sabes por qué había tanto niño explotado en aquellos años? Porque si nacías de una madre esclava, o sierva, automáticamente pasabas a pertenecer a quien poseyera a esa mujer. Y si tu padre era un hombre libre, blanco y rubio daba absolutamente igual. En otras palabras: no se puede entender el problema de la esclavitud sin atender, tampoco, al rol que el género jugó en todo el asunto.

Hay una reflexión muy interesante en tu libro, y es cuando das a entender que los políticos sureños jugaron la carta de la raza para enfrentar a pobres contra pobres.

Lo expresó muy bien Lyndon B. Johnson: «Os diré cuál es el fondo del asunto. Si convences al blanco más pobre de que es mejor que el mejor hombre de color, no se dará cuenta de que le estás robando. Muéstrale a alguien a quien pueda mirar desde arriba y podrás vaciarle los bolsillos». En aquel discurso Johnson estaba advirtiendo a los blancos pobres de que si se dejaban llevar por el discurso racista estarían votando en contra de sus intereses. Muchos años antes John Adams dijo algo parecido: «Hasta el hombre más pobre necesita un perro al que maltratar». Ambas frases explican la estrategia electoral que ha imperado en los estados sureños durante muchísimo tiempo. Esto, por cierto, no deja de ser parte de la «fiesta de la democracia». Una parte de la que nadie habla, claro. La que se basa en enfrentar a dos grupos diferentes y para conseguirlo necesitas que se odien. Y ya se sabe, porque está bien estudiado, que mucha gente vota «en contra de» antes que «a favor de» alguien.

Salvando algunas distancias, esto me ha recordado a una de las críticas que se vierten sobre las «políticas de identidad». Suele decirse que enfrenta a dos grupos de votantes para evitar que se fijen en cosas más importantes.

Es que a ver si nos pensamos que las políticas basadas en la identidad son de ahora; un invento de los progresistas contemporáneos. La primera campaña en esos términos fue la de Andrew Jackson, a quien ya hemos mencionado, y a partir de ese momento ha sido un recurso frecuente que se recicla y adapta a los tiempos. En el capítulo que dedico a la guerra civil afirmo que la Confederación era la realidad política más elitista y racista de la época porque, además de su postura en relación a la esclavitud, despreciaba a los blancos pobres. Por eso las élites sureñas, tras saber que Abraham Lincoln andaba prometiendo concesiones de tierra en el Oeste, temieron que muchos blancos pobres se pasaran al bando de la Unión. Y ese es uno de los motivos por los que el Sur perdió la contienda. Por las tensiones sociales, fruto de las diferencias de clase, entre sus filas. Hubo muchas deserciones y hasta se crearon gobiernos alternativos, y autónomos, dentro del territorio confederado. En Mississippi, sin ir más lejos. También en las colinas de Georgia hubo resistencia. Los políticos sureños tomaron buena nota de aquello.

«Hay que conectar el análisis en torno al racismo con un análisis de clase, y sumar la vertiente del género a esa ecuación. Solo así empezaremos a entendernos»

En mi experiencia –y he vivido varios años en Estados Unidos– el Sur sigue siendo un lugar que genera un rechazo visceral en otras partes del país.

Es que la guerra civil continúa. Cada cierto tiempo aflora la división y hay gente que afirma que habría que separarse del Sur o, mejor dicho, dejar que el Sur se separe del resto del país. La gente que propone esto, que lo propone en serio quiero decir, no es consciente de las consecuencias de lo que pide. Pero, de nuevo, esa reacción tiene que ver con la ausencia de un debate serio sobre todos nuestros problemas estructurales, de los cuales la raza es solo uno más y por tanto –repito– no se puede analizar en singular. Hay que conectar el análisis en torno al racismo con un análisis de clase, y sumar la vertiente del género a esa ecuación. Solo así empezaremos a entendernos.

Afirmas, en el libro, que uno de los motivos por los que la sociedad estadounidense nunca se ha embarcado en un proceso auto reflexivo de calado tiene que ver con que una parte de la «basura blanca» siempre se ha visto empujada hacia los márgenes (geográficos) del país. La conquista del Oeste es el ejemplo paradigmático: los parias iban primero, abriendo paso, y luego, cuando llegaba la ‘civilización’, tenían que volver a moverse. Hay una frase que yo creo que lo resume bien: «Out of sight, out of mind».

En este país los pobres siempre han tendido a moverse hacia el Oeste, sí. Ya los ingleses, cuando desembarcaban a sus pobres en el «vertedero», los estaban llevando en esa dirección. Sigue siendo el argumento de una parte de la derecha estadounidense: «Si te va mal en donde estás, muévete». Es decir: «Quítate de mi vista y no molestes». En el XIX se creía que muchos se marcharían a México y así pues un problema menos. No ocurrió, claro. Esta dinámica se percibe en una de las divisiones más palpables de Estados Unidos en la actualidad: la que separa al urbanita del medio rural. En este último se encuentra parte sustancial del apoyo a Trump. Precisamente, cuando el todavía presidente ataca al establishment no solo está atacando a Washington sino que pone en el punto de mira a otras grandes ciudades costeñas. El cosmopolitismo frente a la América rural e invisible. O risible, como demuestran infinidad de productos culturales tipo The Beverly Hillbillies. Por eso también se desprecia al votante de Trump que acude a los actos, mueve banderas y se deja ver en televisión. Porque se le percibe como alguien poco sofisticado. Un paleto que nunca sabrá lo que es estar en una flamante fiesta neoyorquina. Es un tipo de gente a la que nadie hace demasiado caso… hasta que gana el pulso y escoge al Trump de turno. Es entonces cuando pasan de ser los olvidados a ser la América temida.

¿Qué esperas de la presidencia de Joe Biden?

Creo que a Biden le importan los problemas de clase. En su día criticó a Hillary Clinton por prestar demasiada atención a las élites. Su problema es que, como todos los presidentes, estará rodeado de asesores y habrá que ver a quién hace caso. Pero me consta que conoce los problemas de clase que tantos norteamericanos pasan por alto y, además, es un hombre compasivo. A diferencia de Trump, que es un hombre que solo se compadece de sí mismo. En cualquier caso, ya veremos. No me sorprendería ver que las personas al frente del Partido Demócrata caen en la trampa de siempre. Sin ir más lejos, Biden ya está recibiendo críticas desde su bancada por decir que quiere entenderse con quienes no le han votado y gobernar, en consecuencia, para todos.

¿Te refieres a la rama progresista del partido?

Es que no deja de ser bastante irónico. En los años sesenta los progresistas estaban francamente preocupados por la cuestión de clase. La pobreza era una preocupación compartida. Martin Luther King, por ejemplo, reflexionó mucho sobre ella. Ahora, en cambio, se ha agarrado la bandera de la identidad e impera el simbolismo. Sin embargo, más vale que alguien empiece a lidiar con las desigualdades económicas porque de lo contrario las cosas se van a poner feas. Es un asunto muy complicado a la par que incómodo, entre otras cosas porque la mayoría de los pobres de este país siguen siendo blancos, pero tenemos que encontrar algún camino. Debemos intentar acercarnos al modelo nórdico.

En las reflexiones que deslizas en White Trash la clase media ocupa bastante espacio. Dices, en concreto, que el estadounidense que consigue escalar por la ladera social tiende a olvidar de dónde procede.

El problema es que esos estadounidenses siempre quieren cerrar la puerta después de entrar porque en este país existe un gran temor a la movilidad social hacia abajo. Es el gran problema que encuentro con el discurso en torno a la clase media; «tenemos que salvar la clase media» por aquí, «tenemos que reconstruir la clase media» por allá. Parece que la mayoría del país perteneciese a la clase media, y no es cierto. Si de verdad nos importa la sociedad estadounidense lo que hay que hacer es dirigirse, como digo, hacia el modelo de Noruega. Construir redes de protección social que eviten que la clase media siga desinflándose y ayuden a los que están abajo a mejorar su condición. Necesitamos, en fin, más igualdad.

Algunos presidentes estadounidenses han tratado de combatir la desigualdad. ¿Cuál crees que estuvo más cerca del éxito?

Franklin D. Roosevelt con su New Deal. En aquel entonces todo el mundo prestaba atención a la clase social porque el 20% de la población se había quedado en la calle en muy poco tiempo y, además, los medios de comunicación se dedicaron a ilustrar aquella desgracia nacional. Tampoco es que fuera un exitazo; Roosevelt no logró muchas cosas y encontró mucha oposición en unos cuantos políticos sureños. Pero se basó en un análisis de clase sofisticado. Detectó cuál era el problema e intentó resolverlo.