'Omakase is dead'

«Cada vez más comedores públicos optarán por versiones más cortas, menús más anchos, cartas flexibles»

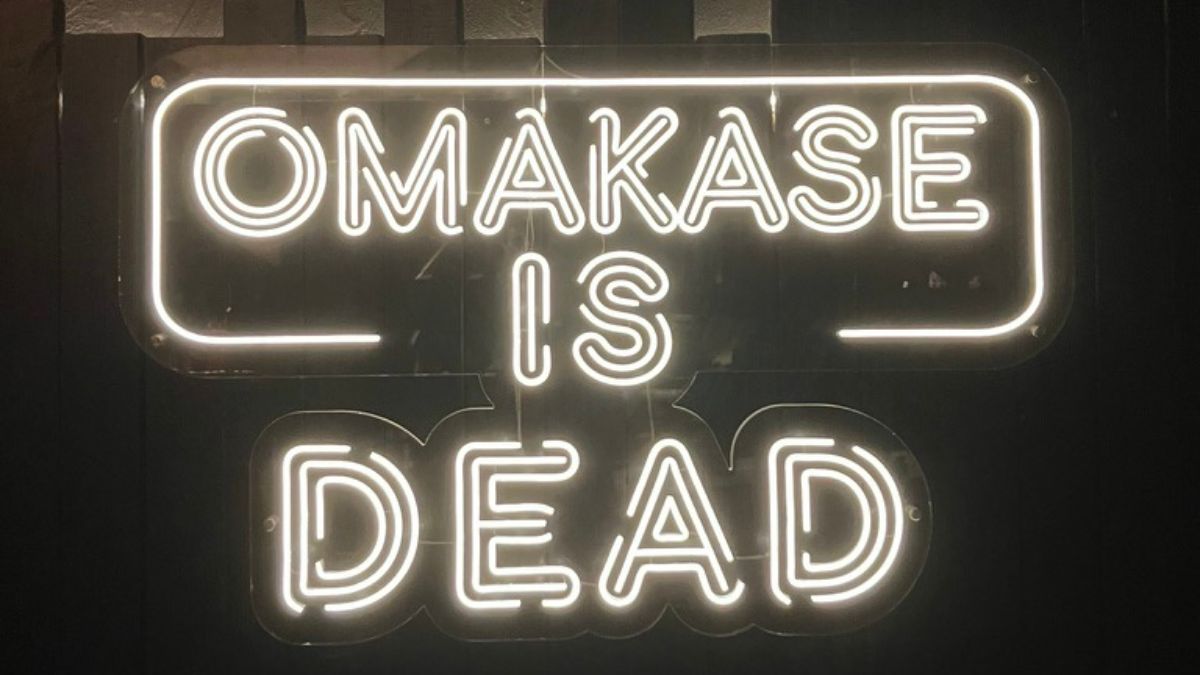

Luminoso con la expresión 'Omakase is dead'.

Lisboa siempre ha tenido el don de adelantarse a los tiempos con su melancolía insolente y su aire de ciudad abierta al mundo. Junto al bullicioso Cais do Sodré, donde se mezclan la modernidad líquida de los bares hipsters con el eco de los transbordadores que cruzan el Tajo, un pequeño restaurante japonés se ha convertido en declaración de principios: Ryoshi. Allí, entre sashimis de carapau, sándwiches de lengua de ternera y french toasts con helado de aceite de oliva virgen portugués, lo que más llama la atención no está en el plato sino en la pared. Un luminoso rosa proclama: «Omakase is dead». La frase, que en redes sociales se comparte como si fuese grafiti urbano, funciona como epitafio anticipado de un formato que dominó la alta cocina mundial durante dos décadas: el menú degustación maratoniano de 30 pases o más, esa secuencia interminable que convirtió al comensal en rehén de un relato culinario tan brillante como, a veces, agotador.

Omakase (お任せ) es, según el Larousse Gastronómico, una expresión japonesa que significa «lo dejo en tus manos», mediante la cual los clientes de algunos restaurantes nipones especializados en sushi le indican al itamae que prepare lo que él quiera, como muestra de confianza. El menú resultante se traduce generalmente en una sucesión de 20 bocados o más. En los últimos tiempos, el término se ha extendido a Occidente, especialmente a los restaurantes de alta cocina, para denominar el menú sorpresa, en el que los comensales no saben qué platos van a probar. Por ejemplo, Enrique Olvera en Pujol (Ciudad de México) ofreció durante un tiempo un menú «omakase de tacos».

Sin ánimo de corregir a mi reverenciado Larousse, hace décadas que en España inventamos una manera propia de designar esta experiencia, antes de cualquier foodie imberbe se llenase la boca con el vocablo japo de marras. Fue el visionario restaurador riojano-cántabro Víctor Merino quien puso de moda en los 80 encargar en su restaurante madrileño Cabo Mayor un menú «largo y estrecho».

Como contaba en su día el añorado Cristino Álvarez, «sin ser cocinero, Víctor fue uno de los protagonistas de la primera revolución de la cocina española, la que siguió al impacto de la nouvelle cuisine. Su Cabo Mayor fue el primer restaurante moderno de la capital. De su cocina surgían propuestas prudentemente innovadoras, que entonces se consideraban osadías. Fue un auténtico pionero».

Merino había viajado bastante por Francia antes de abrir su negocio más ambicioso en la Villa y Corte. Como Arzak, Subijana, Oyarbide, Neichel o Mercader, supo adaptar a la piel de toro las nuevas corrientes impuestas en el Hexágono por Bocuse y sus coetáneos, poniendo el foco en la variedad de sabores y texturas a través de porciones pequeñas, revolucionando la experiencia culinaria y consolidando los menús degustación como una práctica común en la alta cocina. Por aquel entonces, aquellos ágapes solían consistir en diversos aperitivos, seguidos de seis medias raciones servidas a un ritmo continuo. Algo fácilmente tolerable e incluso disfrutable, hasta que la siguiente generación de chefs vanguardistas, con Adrià a la cabeza, triplicó o cuadruplicó la cantidad de pases, elevando el concepto al formato maratón. Y de aquellas aguas vienen estos lodos…

Durante años, ese ritual fue sinónimo de prestigio. Ferran en Cala Montjoi demostró que la cocina podía ser un laboratorio, un juego de texturas imposibles, una narración conceptual en cuarenta bocados servidos entre espumas, sifones y sorpresas. Los hermanos Roca en Girona refinaron la dramaturgia hasta la emoción lacrimógena, con menús que eran óperas en varios actos, donde la mesa acaba llena de copas de los más variados diseños porque cada etapa del ágape iba acompañada por su correspondiente vino primorosamente elegido. En Rentería, Andoni Luis Aduriz convirtió Mugaritz en un seminario filosófico donde cada plato era también una pregunta incómoda. Y en paralelo, Thomas Keller en Napa Valley, Heston Blumenthal en Bray, Grant Achatz en Chicago, René Redzepi en Copenhague o Virgilio Martínez en Lima erigieron templos donde la duración de la cena equivalía al valor de la experiencia. La liturgia era incuestionable: cuatro horas, treinta bocados, 10 o 20 copas de vino, el comensal convertido en peregrino. Cuanto más largo, creativo y rupturista, más digno de figurar en lo alto de los rankings y las guías.

España multiplicó la fórmula con entusiasmo patrio: desde Martín Berasategui hasta Quique Dacosta, pasando por Dani García o Ángel León, el menú degustación XL ha sido el pasaporte para entrar en la élite. No solo en nuestro país, sino en todo el orbe conocido, desde Londres hasta Tokio, pasando por Nueva York, Estocolmo o Singapur, la marca de la excelencia se medía por la capacidad de aguante del cliente. Nadie se planteaba si de verdad era placentero cenar 30 miniaturas encadenadas durante una eternidad.

Hasta que empezaron a sonar las campanas. Los primeros en alzar la voz fueron los críticos. Pete Wells, desde las páginas del New York Times, confesaba sentirse «como un engranaje en una máquina invisible, tan víctima como invitado». En otra crónica reconocía la «sensación atrapada, indefensa» que lo invadía frente a esos banquetes obligatorios. El británico Samuel Muston, después de una cena en Per Se (Nueva York), admitía en The Independent que, aun siendo un despliegue técnico, aquel menú se convirtió en «un suplicio, aplastante para el paladar, una noche en la que la conversación se rompe constantemente por las interminables atenciones del personal». Y Rebecca Burr, editora de la guía Michelin en Gran Bretaña alertaba por su parte de que los menús kilométricos se habían convertido en una «camisa de fuerza» para el comensal, que ya no tiene ni voz ni voto en la experiencia.

La prensa internacional empezó a detectar el cansancio colectivo. William Sitwell, del Telegraph, se mostraba tajante: «I can’t stand it» («no puedo soportarlos»), proclamó refiriéndose a los menús interminables que consideraba destinados a desaparecer. Victoria Blamey, cocinera chilena afincada en Brooklyn, hablaba en el Financial Times de un formato «anticuado», donde los pases de caviar y wagyu ya no sorprenden porque se han vuelto previsibles.

El fenómeno ha trascendido, en los últimos años, a las élites. Varios restaurantes de Nueva York han abandonado el formato por falta de rentabilidad y por la fatiga de una clientela, que no desea ya invertir cinco horas en una cena por muy estrellada que sea la casa. El precio desorbitado, la digestión interminable y la ausencia de convivialidad fueron debilitando el prestigio del menú interminable. Ya no se trataba solo de probar, sino de resistir.

En España también se han encendido luces de alarma. «¿Se ha cansado la gente del menú degustación?», se preguntaba Elena Arzak en su ponencia de San Sebastián Gastronomika 2022. «Todos conocemos a gourmets, foodies o instagramers jóvenes, a los que no les gusta que les impongan lo que van a comer», añadía la célebre cocinera donostiarra. «El tamaño, algunos ingredientes o el importe final son condicionantes para un nuevo público, que busca mayor flexibilidad en un restaurante y ve el menú degustación como una imposición del cocinero».

Por su parte, Rosa Molinero escribió recientemente: «Dicen que tocan a muertos las campanas de la gastronomía. Entre los expertos se comenta que el menú degustación tendría que pasar a mejor vida, que ya hemos tenido suficiente y que estamos cansados». En su análisis, la periodista barcelonesa recordaba cómo, durante años, hemos ido a los restaurantes «esperando que en cada plato hubiera una historia comestible, que la carne no fuera carne, que todo pareciera otra cosa que no era, para divertirnos, para sorprendernos, porque en este juego encontrábamos la inteligencia y la técnica del cocinero». Y añadía con ironía que «si haces más de tres al mes, es posible que ya estés harto».

No puedo estar más de acuerdo. Como Rosa, no reniego del legado, ya que el menú degustación extra largo ayudó a ponernos en el mapa gastronómico mundial, Pero pienso, como ella, que la «infraestructura que requiere la creatividad es mastodóntica y sostener en el tiempo una cocina creativa efectiva puede resultar extenuante». Quizá por eso estamos detectando un giro hacia una nueva tradición tamizada, donde un fricandó bien afinado o una intxaursaltsa reinventada valen tanto como la espuma de humo de un calamar conceptual.

La reflexión se amplía cuando quienes se declaran hartos no son los comensales, sino los propios cocineros. José Carlos Capel, en las páginas de El País, confesaba en diálogo con Nacho Manzano: «Cada vez soporto peor los menús largos y estrechos, apenas disfruto con las raciones mínimas y me aburro con los menús extenuantes. Acudo a los restaurantes dispuesto a disfrutar y mi paladar termina agotado, incapaz de acumular tal cantidad de registros. Raras veces llego con ganas al final».

Y Manzano, a la sazón chef de Casa Marcial, respondía sin rodeos: «A mí me sucede algo parecido. Salgo a comer con colegas y todos opinamos igual. En el fondo, los menús con decenas de pasos de tamaños ridículos gustan poco dentro de la profesión. ¿Por qué no los cambiamos?».

El asturiano iba más allá: reconocía sofocarse cuando al leer la carta descubría que aún le quedaban cuatro pases y sufrir cuando los anfitriones añadían más platos para agasajar. Denunciaba también los desfiles de miniaturas exiguas: «Esas tapitas apenas permiten disfrutar de recetas de alta cocina. Si me ha gustado algo y quiero paladearlo de nuevo, el bocado ya ha desaparecido». Y apuntaba hacia otra dirección: «Llevo tiempo pensando en sustituir los menús largos y estrechos de Casa Marcial por otros cortos y anchos», con medias raciones y platos al centro para compartir. Una idea que ya había propugnado haced algunos años el enfant terrible de la nueva cocina italiana Paolo Lopriore en Milán y que hoy se nos antoja cada vez más razonable.

Más radical aún parece la propuesta de Nacho Manzano de dar la vuelta al menú. En una cena de caza, el chef asturiano decidió servir primero la liebre a la royal y luego ir descendiendo en intensidad hasta terminar con ostras y un jugo de becada. El efecto fue revelador: los comensales disfrutaron más y comieron mejor. «No es lógico que las sugerencias de más peso se presenten al final, cuando el paladar está saturado», reflexionaba. Bastó invertir el orden para reconciliar placer y saciedad, demostrando que la rigidez del formato había sido más imposición que convicción.

Lo interesante de todas estas voces es que convergen en un diagnóstico común: el menú kilométrico, esa ortodoxia de la alta cocina contemporánea, ya no encandila a nadie. Fue necesario en su tiempo, nos hizo grandes, educó al comensal neófito, permitió a los cocineros expresar narrativas complejas. Pero hoy genera más cansancio que fascinación. El cliente busca otra cosa: tiempo para charlar, hambre saciada, platos memorables que no desaparezcan en un bocado.

El luminoso de Ryoshi en Lisboa no es, por tanto, un chiste pasajero, sino el reflejo de una fatiga compartida. Allí, Lucas Azevedo ofrece cocina japonesa de confort con mirada contemporánea, platos pensados para ser disfrutados sin sometimiento. El «Omakase is dead» escrito en neón funciona como epitafio generacional: ya no queremos ser prisioneros de un relato de cuatro horas, sino cómplices de una experiencia que nos alimente el cuerpo y el ánimo.

Que nadie se equivoque: no se trata de enterrar los logros de Adrià, los Roca, Redzepi o Achatz. Su revolución ha quedado inscrita en la historia de la gastronomía. Y aún hay aficionados dispuestos a peregrinar a DiverXO, Geranium, Central, Disfrutar y otras catedrales recientes del tasting menú para vivir unas horas inolvidables dejándose llevar por la orgía de creatividad. Pero cada vez más comedores públicos optarán por versiones más cortas, menús más anchos, cartas flexibles. Y los parroquianos lo agradeceremos. Porque comer, al fin y al cabo, debería ser una celebración compartida, no una prueba de resistencia.

Por eso conviene leer la proclama mural de Azevedo no como un certificado de defunción, sino como una advertencia con un guiño humorístico. El omakase no ha muerto, pero su época dorada ha pasado. Ahora toca escribir otra página. Lo que viene es un nuevo pacto entre cocineros y comensales: una propuesta culinaria con menos pasos, que recupere el placer de la conversación, el tiempo humano, la saciedad real. En resumen, volver a la esencia de lo que siempre fue sentarse a la mesa con ganas de disfrutar.