La «Promesa» de la OTAN a Rusia

Esta falsa excusa requiere de un análisis algo más serio, porque estamos hablando de diplomacia al más alto nivel

Un turista visita un tanque ruso destrozado, expuesto en Kiev. | Mykhaylo Palinchak (Zuma Press)

De entre la escandalosa lista de excusas, razones, justificaciones o explicaciones aducidas para la invasión de Ucrania por Rusia hay dos que destacan, una por su rampante cinismo, la otra por ser ampliamente profesada por los persistentes justificadores de la flagrante agresión, generalmente situados en los extremos derecho e izquierdo de la opinión política (si es que esta vara de medida sigue teniendo algún significado hoy en día) incluyendo influyentes analistas que presumen de no dejarse llevar por ideologías, sino que insisten en que su análisis es meramente factual y, la palabra mágica, realista. Desafortunadamente, ese frío realismo al parecer no incluye los indispensables aspectos éticos y morales, pues al no ser fácilmente reducibles a números se descartan como si no influyeran. Pero no sólo son importantes por sí mismos, sino que sí influyen en los acontecimientos, y mucho.

La primera de ellas («Ucrania ha declarado la Guerra a Rusia») de un impudor fastuoso, ha sido manifestada por el Ministro ruso de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov como explicación del bombardeo ruso de un restaurante en Kramatorsk, Ucrania, el 27 de junio pasado, y resultante muerte de la escritora Victoria Amelina, y no nos vamos a ocupar más de tal aserto pues no resiste ningún análisis, desafía los hechos constatados, no hace el más mínimo impacto en la opinión pública, y de todos modos estamos acostumbrados a tremendismos como éste procedentes ora de Lavrov, ora de Medvedev, el otro gran productor de disparates, ora del propio Putin. En el caso particular de la última barbaridad proferida por Lavrov, tal vez el Ministro sugiere que, en una original inversión del vector espaciotemporal, como Rusia se anexionó la Crimea en marzo de 2014 y los cuatro oblasti del Donbas en septiembre de 2022, Ucrania cometió una invasión de Rusia al declarar su independencia en agosto de 1991 con aquellos territorios incluidos.

Pero quisiera dedicar algún esfuerzo a analizar la segunda destacada justificación de la invasión, precisamente porque esta sí ha mostrado una gran penetración social. Me refiero a la especie de que EEUU, o la OTAN, tomados como sinónimos en la práctica (consideración que no compartimos los que hemos tenido el privilegio de presenciar durante años los debates en el Consejo Atlántico y participar en los del Comité Militar, y más adelante veremos pruebas de diferencias), prometió o prometieron a Rusia en 1990 no avanzar más hacia el Este («not a single inch», como la han caracterizado sus devotos), presunta declaración conocida como la «NATO Expansion Promise», o «NATO Enlargement Promise», y que en aras de la simplicidad llamaré aquí simplemente «La Promesa», con permiso del culebrón televisivo de moda. Y el recurso a ella en los debates sobre la guerra es tan ubicuo que, como la regla de Godwin, que dice que en cualquier discusión prolongada la probabilidad de que aparezca una comparación con Hitler o los nazis se aproxima a 1, podríamos enunciar un corolario: en una prolongada discusión sobre la guerra de Ucrania la probabilidad de que aparezca la Promesa se aproxima también a uno.

El problema es que, mientras que las demás excusas aducidas para la guerra: la necesidad de desnazificar y desmilitarizar Ucrania, su agresivo régimen judeo-nazi (!?), el genocidio contra los rusófonos, la degeneración moral infligida a Ucrania por Europa, la invasión del movimiento LGTBI… son muy fáciles de identificar como meros intentos de propaganda o desinformación (maskirovka), «La Promesa» requiere de un análisis algo más serio, porque estamos presuntamente hablando de diplomacia y negociaciones al más alto nivel. Es, pues, en potencia una explicación de la tropelía de Putin aparentemente autoritativa, y por ello mucho más persuasiva, aunque al igual que aquellas tampoco llegue a ser una justificación ni siquiera aunque fuera cierta, que como veremos no lo es.

En primer lugar, si tal «Promesa» ha existido, los proponentes deberían ser capaces de mostrar el documento en el que ello conste, algo que no ha sucedido hasta ahora. Pero demostrar lo contrario es más difícil, porque, según el aforismo legal, la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. O dicho de otro modo, la prueba de que algo existe se consigue mostrándolo, pero demostrar que algo no existe es generalmente mucho más arduo, y ciertamente lo es en este caso. No obstante vamos a intentarlo, incluso a sabiendas que arrostramos no sólo las críticas ideológicamente cargadas de los creyentes, sino que también negamos el buen juicio de personas influyentes y mucho más importantes que deberían haber mostrado por ello más prudencia, empezando por S.S. el Papa que así lo ha manifestado, pasando por una miríada de políticos que tienen por costumbre opinar de cualquier asunto que se les presente aún sin haberlo estudiado, y terminando con el respetado profesor John Mearsheimer, gurú de la escuela geopolítica realista y Maquiavelo del siglo XXI.

Examinemos primero las circunstancias políticas que rodearon a la presunta «Promesa». La reunificación alemana, que ocurrió entre 1989 y 1990, fue el resultado inesperado de movimientos populares que estaban sin duda latentes y se activaron gracias a la glasnost y perestroika de Gorbachov. La reunificación no fue el único de los efectos, como sabemos, pero sí el más sensible políticamente, ya que la República Federal Alemana (RFA) era un firme aliado de la OTAN, y la República Democrática Alemana (RDA) un no menos firme miembro del Pacto de Varsovia y puntal indiscutible de la esfera de influencia soviética en Europa. Aceptada la reunificación, lo que por cierto rompía los esquemas de castigo a una Alemania que medio siglo antes había tratado de dominar todo Europa, en pura teoría una Alemania reunificada en plena Guerra Fría (a la que quedaba muy poco tiempo pero no podíamos saberlo) podría tomar tres caminos: integrarse con las pujantes democracias occidentales, integrarse con el declinante imperio comunista, o declararse neutral.

Incluso los más ideologizados del lado soviético no podían sino darse cuenta de que la presión popular era para unirse a Occidente, no al contrario. El Muro de Berlín contenía a los que trataban de huir hacia el oeste, y no se conocían intentos de ciudadanos occidentales de franquear ilegalmente el muro hacia el edén comunista (igual que hoy en día no se sabe de ciudadanos norteamericanos corriendo riesgos en la mar para huir de la opresión americana hacia ese paraíso de la libertad que es Cuba), por lo que la absorción de la RFA en el Pacto de Varsovia, o en todo caso en la pretendida esfera de influencia soviética no era sino una fantasía imposible.

Las otras dos opciones fueron por tanto las que centraron las discusiones que tuvieron las autoridades soviéticas y las de EEUU, representados aquellos por Mikhail Gorbachov y su Ministro de Asuntos Exteriores Eduard Shevardnadze, y estos por el Presidente George H. W. Bush y su Secretario de Estado James Baker. Un tercero en discordia, en realidad el primer interesado, fue obviamente Alemania, cuyo Canciller era Helmut Kohl y su Vicecanciller y Ministro de Asuntos Exteriores Hans-Dietrich Genscher, por aquellas fechas en campaña electoral rivalizando con su jefe, lo que explica no poco de las contradicciones e inconsistencias de las declaraciones hechas entonces.

La neutralización de la nueva Alemania era obviamente la opción preferida por el lado soviético, pero ello tenía ciertos inconvenientes, no el menor de los cuales era la implicación de que ello limitaba la soberanía de Alemania, concepto que, como bien sabemos, es muy caro al corazón ruso, que antes, durante y después del comunismo lo ha aplicado asiduamente a sus vecinos aduciendo unos inexistentes derechos a ejercer una «esfera de influencia», pero que desde luego es ajeno a la visión geopolítica de las democracias occidentales, e inaceptable para los propios alemanes.

Por el lado occidental lo deseable era una nueva Alemania, completa y firmemente anclada en las estructuras occidentales. La diferencia entre las dos visiones contrapuestas, y naturalmente la implicación alemana en la discusión, hizo que se buscara una vía intermedia. Y como en todas las discusiones con objetivos políticos, el lenguaje empleado fue, o bien ambiguo, o bien sugerente de lo que el otro lado esperaba oír pero no fuera exactamente excluyente de lo que este lado (o lados) esperaba obtener. Así, la palabra «este» parecía tener diferentes significados según quién hablara: unas veces era el territorio de la RDA, otras cualquier cosa más allá de la línea Oder-Neisse, y otras la suma de ambas. No podemos saber qué pasaba por la mente de cada uno de los participantes, excepto tal vez por la de Genscher, que con ánimo de apropiarse para su campaña los méritos de la reunificación lanzó públicamente la propuesta de que la OTAN se comprometiera a no incorporar naciones del Este, probablemente la fuente más explícita del infundio, pero ello no era más que el intento de un político en campaña de conquistar apoyo público, y nadie lo secundó. Así, las declaraciones de Genscher y Baker especialmente, pero no sólo ellos, a periodistas al terminar entrevistas con sus homólogos o cualquier otro motivo durante aquellos meses no fueron precisamente un modelo de coherencia y claridad. Sin embargo, muy importante, tanto Gorbachov como Shevardnadze negaron posteriormente a historiadores y periodistas que las discusiones hubieran contenido seguridades referentes a futuras ampliaciones de la OTAN.

Y lógicamente fue así porque el contexto mandaba, y el hecho de que se referían exclusivamente a la RFA quedó claro cuando se alcanzó el llamado «Acuerdo de 2+4», o más formalmente Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany, febrero 1990, que encontró un aceptable término medio entre las dos opciones declarando que la nueva Alemania al completo quedaba cubierta por las garantías del Tratado del Atlántico Norte, pero que no se estacionarían fuerzas occidentales ni por supuesto armamento nuclear en el antiguo territorio de la RDA. Otras provisiones eran que las cuatro potencias (EEUU, Reino Unido, Francia y la URSS) terminaban su presencia como fuerzas de ocupación en Alemania, quien obtenía nominalmente por primera vez desde la II Guerra Mundial plena soberanía (aunque en la práctica ya la ejercía desde 1955); garantía de que no habría nuevas reclamaciones territoriales, en otras palabras las fronteras de la nueva Alemania (que retenía el nombre de la parte occidental, RFA) serían las exteriores de RFA y RDA, nada de reclamaciones más allá del Oder-Neisse, en Pomerania, Prusia Oriental o Silesia; limitación al tamaño de sus Fuerzas Armadas y renuncia a armas de destrucción masiva; y el firme compromiso de que nunca una guerra se iniciaría desde Alemania.

Todas estas provisiones satisficieron a los dirigentes de la Unión Soviética, y como se ve no contenían ninguna cláusula referente a la OTAN ni a su expansión, más allá de la que limitaba su «jurisdicción» (como de manera notablemente imprecisa se dijo refiriéndose a la zona en que se podían desplegar fuerzas) dentro de la propia Alemania. Y no podía haberla porque los firmantes no alemanes lo hacían como potencias administradoras de la Alemania derrotada, no como Aliados, y en ningún momento los cuatro (EEUU, Reino Unido, Francia y la RFA) se arrogaron ninguna representación de la OTAN, lo que hubiera requerido una reunión del Consejo Atlántico a nivel de Jefes de Estado o de Gobierno para este fin, reunión que nunca tuvo lugar, y alcanzar consenso sobre ello de los entonces 16, tarea que se antoja imposible. Por lo tanto no es que el «Acuerdo 2+4» no contuviera provisiones sobre la expansión de la OTAN, es que no podía tenerlas de ninguna manera, y es de presumir que si los EEUU u otro cualquiera de los cuatro aliados hubiera usurpado tal facultad los gritos en el Consejo Atlántico se habrían oído en Vladivostok.

Pero el culebrón de «La Promesa» no había acabado aquí. La disolución de la URSS poco más de un año más tarde presentó un nuevo dilema cuando algunas de las naciones resultantes de la fragmentación y todas las que se liberaron del yugo del Pacto de Varsovia expresaron pronto su deseo de ser recibidas en las estructuras occidentales, particularmente la OTAN, como medida de protección frente al ogro que dejaban atrás, cuya voracidad no era tanto de origen coyunturalmente ideológico (comunista) como intrínsecamente nacionalista, por lo que – acertadamente, como ahora sabemos – suponían que seguiría amenazándoles. Pero ello crearía nuevas líneas duras de separación más a levante, lo que se trataba de evitar, para lo que el que se preveía (en los no excomunistas) como nuevo clima político parecía aconsejar una línea de separación menos rígida, una gradación de las afinidades y pertenencias de las naciones entre el núcleo de la OTAN y Rusia.

Así, entran en escena olas organizaciones periféricas de la OTAN North Atlantic Cooperation Council (NACC, 1991), el Partnership for Peace (PfP, 1994) y el Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC, 1997) que reemplazó al primero, con ligeras diferencias de membresía con el PfP, este último más centrado en lo militar y el EAPC en lo político. Estos últimos agrupan junto a los Aliados a un número de repúblicas asiáticas y europeas independizadas de la URSS (ciertamente incluidas Rusia y Ucrania), otras procedentes de la disolución de la República Federativa de Yugoslavia, y miembros de la Unión Europea que no son Aliados. La parte europea del PfP ha sido la «cantera» de donde han ido saliendo todos los nuevos Aliados, en general (aunque no siempre) a través del programa Membership Action Plan.

Lo interesante de estas organizaciones de cooperación periféricas a la OTAN es que la idea original era crear un espacio eminentemente europeo de diálogo y cooperación, pero fue precisamente Rusia quien solicitó el añadido de las repúblicas asiáticas independizadas de la URSS, básicamente los stanes (Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Georgia y Azerbaiyán), aparentemente con el objetivo de diluir más el foro (unos 50 miembros) aumentando al mismo tiempo el peso relativo de los ex-URSS y la influencia propia.

Esto nos dice claramente que las acusaciones de violación de la «Promesa» no sólo fueron desmentidas por Gorbachov y Shevardnadze, sino por los hechos que muestran una Rusia cómodamente integrada en el EAPC y PfP. No sólo eso: en reconocimiento a las singularidades de Rusia y Ucrania, la OTAN creó en 1997 casi simultáneamente dos organismos ad hoc, el Permanent Joint Council (PJC) y la NATO-Ukraine Commission (NUC) respectivamente, de similar estructura, que, sin detraer de la pertenencia a EAPC y PfP proporcionaba a estas dos naciones una relación más íntima con los Aliados, con reuniones individualizadas cada dos meses. Posteriormente en el 2002 el PJC fue reemplazado por el NATO-Russia Council (NRC) para sustituir el formato «OTAN+1» por otro en el que Rusia era uno más en la mesa de los Aliados y evitar el engorroso procedimiento de co-presidencia (Secretario General/Representante Permanente ruso, o a nivel militar Presidente del Comité Militar/Representante Militar ruso) que parecía requerir un tercero (otro Representante Permanente o Representante Militar Aliado por turno).

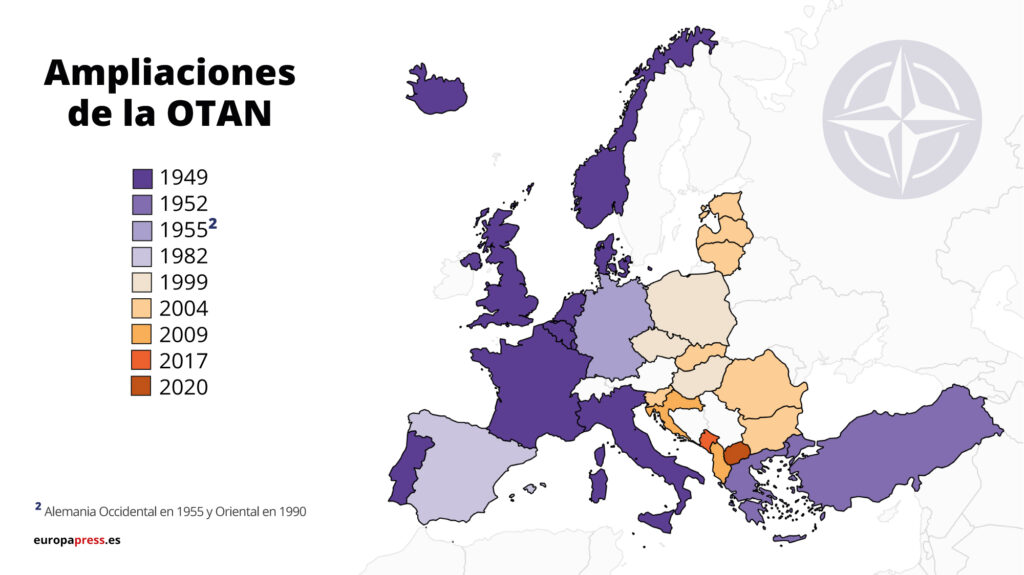

Añadamos a estas muestras de normalidad en las relaciones de Rusia con la OTAN, que hubieran sido incongruentes con una Rusia disconforme con el continuo movimiento de las antiguas repúblicas soviéticas y miembros del Pacto de Varsovia de la situación de partner a la de Aliado (Polonia, República Checa y Hungría en 1999, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, Rumania y Bulgaria en el 2004) el hecho de que la Founding Act del PJC/NRC, sin duda el documento que sería más apropiado para ello, no hace ninguna mención a la «Promesa» en ninguna de sus hipotéticas variantes, ni opone ninguna cláusula a una hipotética ampliación.

De hecho, las únicas referencias a cualquier asunto remotamente relacionado con «La Promesa», son más bien en sentido contrario. En el tercer párrafo del apartado «Principles», dice: «La OTAN y Rusia buscarán la más amplia cooperación posible entre los estados participantes de la OSCE con el objetivo de crear en Europa un espacio común de seguridad y estabilidad, sin líneas divisorias ni esferas de influencia que limiten la soberanía de ningún estado»; y en el segundo párrafo del apartado «Political-Military Matters»: «Los Estados miembros de la OTAN reiteran que no tienen intención, ni plan ni razón para desplegar armas nucleares en el territorio de los nuevos miembros […] y no prevén ninguna necesidad futura de hacerlo» (los subrayados son míos). Es obvio que estas provisiones aluden y dan la bienvenida a la entonces futura accesión (el documento es de 1997, luego todas estaban por venir) de nuevos miembros procedentes de la famosa «esfera de influencia» de la URSS/Rusia, posibilidad a la que Rusia no se opone.

Pero los fieles creyentes en la leyenda de la «Promesa» no descansan, y si los eventos y documentos de 1990 no proporcionan la coartada necesaria, se busca en otro lugar del espacio-tiempo, en el mejor estilo de Lavrov. Mearsheimer, siempre devoto de «La Promesa», comentando el 23 de junio pasado el debate en el seno de la OTAN del año 2008 cuando Estados Unidos propuso la admisión como Aliados de Georgia y Ucrania, que resultó fallida por la oposición de Francia y Alemania (tomen nota los creyentes en la omnipotencia americana en la OTAN), escribió: «Sarkozy y Merkel tenían razón en oponerse a la admisión de Ucrania y Georgia», pero «they lost the fight and NATO marched eastward, which eventually provoked the Russians to launch a preventive war». El problema con esta afirmación es que es rigurosamente falsa, pues las incorporaciones de Aliados posteriores a 2008 han sido exclusivamente de naciones balcánicas (Albania, Croacia, Montenegro y Macedonia del Norte) y Finlandia, esta última precisamente posterior y, como se sabe, consecuencia de la guerra, por lo que ninguna de ellas puede ser caracterizada como parte de una supuesta «marcha de la OTAN hacia el este» que «provocara a Rusia a lanzar una guerra preventiva». Por comentarios de Mearsheimer como este, Lawrence Freedman, profesor emérito del King’s College de Londres, le ha reprochado más suavemente de lo que merece que «es mucho más fácil opinar de esos asuntos cuando insistes en que tus teorías son correctas mientras que las evidencias son erróneas».

Conclusión

En los párrafos precedentes he tratado de demostrar que «La Promesa» nunca existió, ni en forma verbal ni mucho menos escrita. Espero que las razones aducidas hayan sido convincentes, a pesar de la dificultad de que, como decía más arriba, es más difícil demostrar que algo no existe que lo contrario.

Pero es que además resulta que incluso si tal «Promesa» hubiera existido de manera verbal, ello no habría significado ninguna diferencia para lo que después ocurrió. En efecto, las naciones de la antigua URSS y del antiguo Pacto de Varsovia que se incorporaron a la OTAN en 1999 y 2004 lo hicieron sin presiones, engaños o incentivos de ninguna clase, en realidad llamaron insistentemente a la puerta. El que esto escribe tuvo el privilegio de estar en las dos ocasiones en el Cuartel General de la OTAN con dos responsabilidades diferentes, y recuerda vívidamente cómo los nuevos Aliados llegaban llenos de entusiasmo, deseosos de participar en todo en pie de igualdad con los viejos miembros, y de olvidar los años bajo la férula ruso-comunista.

Ucrania, en muchas de cuyas reuniones del NUC a nivel del Comité Militar también participé, profesaba idénticas ambiciones, aunque sufría de mayores limitaciones (la sombra de la esfera de influencia era mucho más oscura) que sus antiguas aliadas, y el contraste con la visiblemente negativa actitud rusa en las reuniones, por otra parte similares, del NRC era llamativo.

Recuerdo también la impresión que me produjo la disparidad entre dos visitas separadas unos diez años a Tallin, Estonia, la primera apenas obtenida la independencia. La diferencia entre una nación comunista, parte de la URSS hasta sólo unos meses atrás, y su realidad unos años más tarde, fue espectacular. Y no creo que ni el propio Putin dude de cuál de las dos Tallin era la espectacularmente mejor.