Alfred Russel Wallace, el genio olvidado a la sombra de Darwin

El Museo de Ciencias Naturales celebra con una exposición el bicentenario del codescubridor de la selección natural

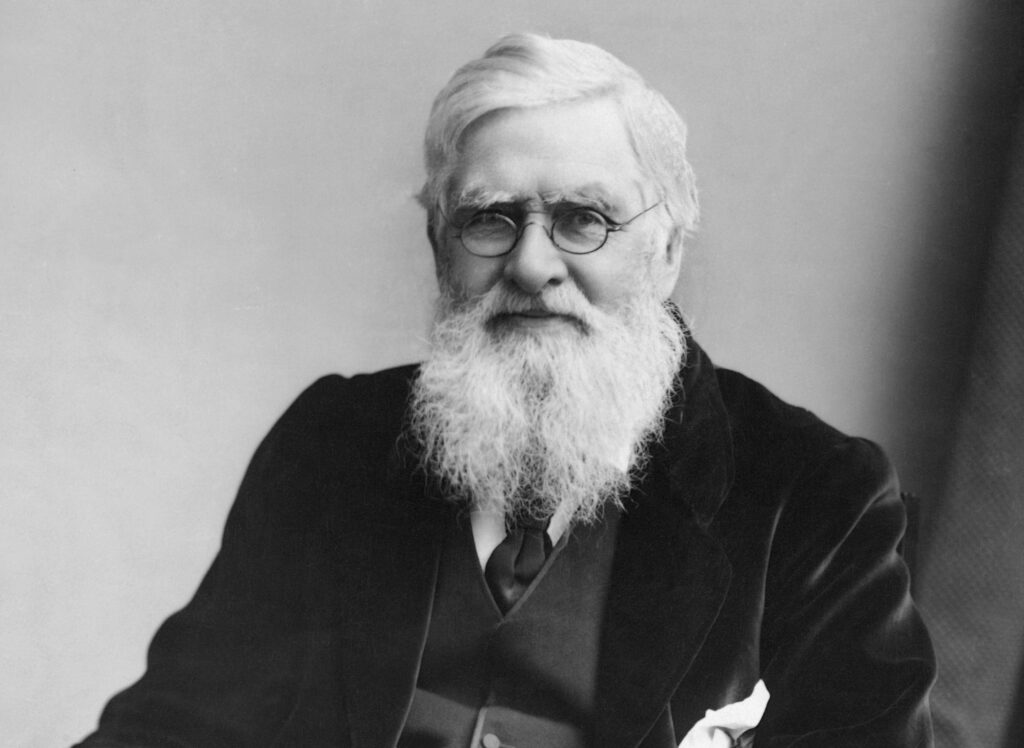

Retrato de Alfred Russel Wallace por Victor Evstatieff. | Cortesía del MNCN

La exposición Alfred Russel Wallace (1823-1913). Biogeografía y Evolución, abierta en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid desde este viernes hasta el 1 de septiembre de 2024, recupera el legado de este científico excepcional. La muestra reúne cartas, láminas, libros, especímenes originales obtenidos por Wallace y piezas procedentes del Museo Nacional de Antropología, el Real Jardín Botánico y el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford.

Soraya Peña de Camus, comisaria de la exposición, destaca en qué medida las de Darwin y Wallace son vidas paralelas: “Su relación fue siempre de amistad y reconocimiento mutuo. De hecho, en 1889 Wallace tituló Darwinism el libro en el que revisa y actualiza su pensamiento evolutivo. Además, también le dedicó a Darwin su gran obra El archipiélago malayo».

El catálogo de la vida

Alfred Russel Wallace mostró un amor por lo desconocido que, a diferencia de lo que sucede con Darwin, nos hace pensar en el típico aventurero victoriano. Como otros exploradores atraídos por lugares inalcanzables, Wallace se acostumbró a la imprecisa geografía de la jungla, con el oído siempre atento al rugido del tigre y al murmullo de las serpientes venenosas.

Estudioso empedernido, en lugar de labrar su carrera científica en el laboratorio, optó por el trabajo de campo y se dedicó a recolectar insectos en lugares tan recónditos como el Amazonas brasileño. Fue al releer una y otra vez Vestigios de la historia natural de la Creación (1845), de Robert Chambers, cuando empezó a intuir que aquellas criaturas que tanto le interesaban eran la pista de algo más sutil. ¿Acaso esos escarabajos de vivos colores podían servirle para desentrañar el proceso evolutivo?

En 1853, Wallace escribió a una carta a Sir James Brooke, el legendario rajá de Sarawak. Quienes hayan leído las novelas de Emilio Salgari o recuerden la teleserie protagonizada por Kabir Bedi, sabrán de quién hablamos. Brooke es el villano inglés que hace la vida imposible al pirata Sandokán, el Tigre de Malasia. Por suerte para Wallace, el auténtico Brooke no era ‒o eso parece‒ tan desalmado como lo pintó Salgari. Es más, gracias a su ayuda, el joven científico recorrió entre 1854 y 1862 Singapur, Malasia e Indonesia.

De todo ello da cuenta en una obra apasionante, Viaje al Archipiélago Malayo, cuyo mejor publicista fue el escritor Joseph Conrad, que consideraba el libro de Wallace su “compañero de cabecera favorito”.

Se hace difícil asociar a ese curtido trotamundos, adiestrado por años de experiencia en la selva, con algo tan reflexivo como la biología evolutiva. Dándole vueltas al asunto de la selección natural, Wallace ya había confirmado sus intuiciones en Brasil, al ver cómo los insectos diversificaban su linaje en un amplio despliegue de formas y tonalidades. No fue el primero en tener esa revelación. Tiempo atrás, el ilustrado español Félix de Azara (1742-1821) vislumbró este mismo proceso.

Al igual que probablemente le pasó a Azara, una pregunta abrumaba a Wallace: ¿cómo influye la distribución geográfica y geológica en las especies vivas y fósiles? ¿Y en qué medida eso hace que cambien de una forma a otra?

La ventaja de vivir en la jungla es que podía ensimismarse en ese proyecto. Cualquier otro se hubiera dado por vencido, pero Wallace siguió a lo suyo. Sin tener aún claro el valor de sus ideas, las resumió en un artículo. Lo tituló “Sobre la ley que ha regulado la introducción de nuevas especies” y hoy lo conocemos como el ‘ensayo de Sarawak’. En él, plantea que las especies que conviven con nosotros provienen de ancestros extintos. Su principal conclusión era la llamada ley de Sarawak: “Las especies actuales coinciden, tanto en el espacio como en el tiempo, con especies preexistentes muy afines a ellas”. Posteriormente, redactó un segundo texto, “Sobre la tendencia de las variedades a separarse indefinidamente del tipo original”, conocido popularmente como manuscrito de Ternate. Sabemos que terminó de escribirlo tras haber padecido unas fiebres. En él, propone el mecanismo que hace posible que las especies evolucionen: la selección natural.

En 1858 Wallace envió sus conclusiones a Darwin, sin imaginar la amargura que le causaría. No era para menos. Cuando acabó de leer la carta, Darwin ya llevaba la friolera de veinte años obsesionado por la diversificación de las especies y la selección natural. “Wallace ha sido el primero que ha tenido el valor para decir en voz alta estas cosas ‒le dijo a su esposa‒. Así que es muy natural y justo que la teoría lleve su nombre”.

Un pacto entre caballeros

El entomólogo español Joaquín Templado nos cuenta en La evolución (1976) cómo superó Darwin aquel disgusto. Todo se arregló al mediar el geólogo Charles Lyell y el botánico Joseph Dalton Hooker. Al final, el artículo de Wallace y un breve avance de los escritos de Darwin se presentaron conjuntamente a la Sociedad Linneana de Londres. “El artículo de Wallace ‒dice Templado‒, además de ser un modelo de razonamiento lógico, tuvo la virtud de catalizar la publicación de la obra, en eterno proyecto, de Darwin. Así apareció el 26 de noviembre de 1859 El origen de las especies, el libro que representa el establecimiento definitivo de la teoría de la evolución”.

Dando ejemplo, los dos padres de la biología evolutiva se atribuyeron mutuamente el mérito de un hallazgo en el que habían coincidido en parte por azar y en parte por lecturas comunes (el libro de Chambers, los Principios de geología, de Lyell, y el Ensayo sobre el principio de población, de Malthus). “Si la ciencia se ocupara de canonizar a alguien ‒nos dice Carl Sagan en Sombras de antepasados olvidados (1992)‒, el comportamiento de Darwin y Wallace los habría llevado a los altares”.

Sin embargo, el afecto que ambos se profesaron no debe ocultar un desacuerdo que destaca el paleontólogo Stephen Jay Gould en El pulgar del panda (1980).

Al preguntarse hasta qué punto es exclusiva la selección natural como agente del cambio evolutivo, Darwin fue cauteloso y aceptó otros factores en la divergencia de las especies. En cambio, Wallace, más papista que el Papa, abanderó lo que Gould llama la “línea dura hiper-seleccionista”.

Aún queda un giro final en este relato. A última hora, Wallace reconoció que no podía sostener esa misma certeza a la hora de explicar el desarrollo del cerebro humano.

Así lo resume Gould: “Nuestro intelecto y nuestra moralidad, argumentaba Wallace, no podían ser producto de la selección natural; por lo tanto, ya que la selección natural es el único instrumento de la evolución, algún poder superior ‒Dios, por no andar con rodeos‒ tuvo que haber intervenido en la construcción de esta última y más grande de las innovaciones orgánicas”.

Ciencia, socialismo y médiums

El explorador de la selva malaya que descubrió cómo opera la evolución se identificaba con el socialismo de Robert Owen. Como tantos otros compatriotas, también encontró refugio en una práctica (y estafa) de moda en la Inglaterra victoriana: el espiritismo.

Para entender esta simpatía de Wallace por lo paranormal, es muy reveladora una carta que le envió a Darwin en 1869. Leyéndola se comprende todo aquello que, dentro y fuera de la ciencia, perdura del pensamiento de Wallace. Y también lo que no: “Puedo comprender perfectamente sus sentimientos con respecto a mis opiniones no científicas sobre el ser humano ‒escribe‒, porque hace unos años yo mismo debería haberlas considerado igualmente salvajes e injustificadas. Mis opiniones han variado por la consideración de una serie de fenómenos notables, físicos y mentales, que ahora he podido probar y que demuestran la existencia de fuerzas e influencias aún no reconocidas por la ciencia”.