El rey siempre va desnudo

Este es el prólogo a la primera edición en Venezuela de la novela ‘Persona non grata’ del escritor chileno Jorge Edwards en el 50 aniversario de su publicación

Jorge Edwards. Imagen de archivo. | El Universal / Europa Press

Cuando hace cincuenta años apareció la primera edición de Persona non grata, de Jorge Edwards, Venezuela cumplía 15 de vivir en una democracia que, en teoría y no sin tropiezos, le permitía participar en el concierto de las naciones libres del mundo occidental. Poco a poco, los venezolanos comenzaban a olvidarse de medio siglo de oscuridad que dos dictaduras (las de Gómez y la de Pérez Jiménez) habían impuesto, condenándolos a no entrar del todo en el siglo XX o, peor, a entrar cojeando, con un avance por aquí o por allá, por culpa de los interesados caprichos del dictador de turno. En 1973, año electoral, el que a la postre se convertiría en presidente, Carlos Andrés Pérez, prometía echar a andar al país, en verdad continuando la labor democratizadora de los tres mandatarios anteriores (Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Rafael Caldera). Y no hubo pocos gestos al respecto: muy pronto, la industria petrolera y de la minería regresarían a manos del Estado, el Gobierno pondría en marcha programas socioeconómicos que empujaban a creer que el sueño de la Gran Venezuela se haría realidad: de entonces son proyectos tan importantes para la cultura venezolana como la Biblioteca Ayacucho, el Sistema de Orquestas Juveniles y el impulso decidido al recién fundado Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Eran señales de prosperidad producto de la quinceañera (y aparentemente robusta) democracia, si no tomamos en cuenta que el súbito progreso venezolano se debía, en parte, a los desdichados conflictos en Oriente Medio que hicieron que el precio del petróleo subiera. La desgracia de otros era la abundancia nuestra, pues para nadie es un secreto que la de Venezuela en el siglo XX ha sido la historia del petróleo. Gracias a él —y por su culpa— el país ha evolucionado e involucionado a partes iguales. No fue tan errado el consejo de Arturo Uslar Pietri en 1936: había que sembrar el petróleo: ocultarlo de nuestra ambición.

Cuando apareció Persona non grata, mi generación apenas comenzaba a estudiar el kínder y crecería, al menos hasta 1983, compartiendo la solar seguridad que da vivir en la eterna adolescencia del que no mira hacia el futuro. Y eso que el futuro que nos esperaba Jorge Edwards lo acababa de publicar en Barcelona.

El delirio de persecución como normalidad

Edwards llegó a La Habana con el encargo de establecer las condiciones para reabrir la embajada chilena. No corría a favor suyo el hecho de que tuviera el mismo apellido del último embajador en La Habana «del Ancien Régime de Chile, Emilio Edwards Bello, hermano de Joaquín y primo hermano de mi padre. Las acusaciones, en buenas cuentas, se acumulaban, los síntomas delatores de una posición política escandalosamente incorrecta. Mi condena había sido pronunciada antes de que comenzara el proceso», comenta el propio autor. No obliteremos hechos como que otro Edwards sostenía al mismo tiempo contactos con Kissinger en Washington, tal como lo relata en su White House Years: «Para entonces Nixon había asumido un papel personal. Había sido impulsado a actuar el 14 de septiembre [de 1970] por Agustín Edwards, el editor de El Mercurio, el periódico chileno más respetado, que había venido a Washington a advertir cuáles serían las consecuencias de la toma de Allende». Aunque en La Habana no conocieran las relaciones entre los Edwards ni nada sobre estos contactos de alto nivel, para la infinita paranoia castrista tales sospechas bien podrían cargarse a cuenta.

Persona non grata relata cómo la sencilla tarea de abrir una embajada se fue transformando en un asunto que el autor no termina de dilucidar mientras lo vive y sobre el que reflexiona largamente durante la escritura. Por alguna esquiva y a la vez nítida razón, cuyo descubrimiento queda frente a los ojos del lector, Edwards no pudo conseguir su objetivo; antes bien, salió del país en una especie de expulsión que marcaría las siguientes décadas de su carrera diplomática y, cómo no, literaria. Lo que se narra aquí fue visto por muchos como producto del delirio propio de un paranoico, y por eso es famosa la frase que en 1974 Guillermo Cabrera Infante le escribiera en una carta desde Londres: «Yo me he leído el libro de un tirón y he caído presa de un ataque de paranoia aguda: ya casi se me había olvidado la técnica castrista para curarla: no hay posible delirio de persecución allí donde la persecución es un delirio». No creo que haya una víctima de esta «técnica castrista» (la de todos los tiranos) que no se sienta identificado con esta aguda conclusión de Cabrera Infante. Las tiranías, asustadas siempre a causa de sus propios crímenes, inoculan su delirio en aquellos a quienes persiguen. Porque el tirano, que tanto habla, teme siempre la palabra que lo señala.

Sin duda alguna, hay que estar muy sano psíquicamente para soportar la presión que el Estado puede ejercer sobre un ciudadano. ¿Cuántos han sucumbido al acoso castrista en estas seis décadas? ¿Cuántos han sido los Arenas, los Padillas, los balseros, que han caído indefensos en esa trilla maligna que es un Estado que acosa y persigue y agobia y arrebata? ¿Cuántos otros han caído en el molino de su propia tiranía? ¿Cuántos Cicerones, cuántos Mandelshtam, cuántos Roth han huido o se han quitado la vida solo porque al tirano les estorbaba su palabra? Y en Venezuela no podemos, nunca, dejar de nombrar a uno de los más ignominiosos crímenes de la brutalidad canalla: ¿cuántos Franklin Brito han de morir de hambre a causa del delirio de persecución de los que someten a su país? Puede que Persona non grata también se deba leer como un salvavidas, tanto para el que lo escribió como para el que tenga la suerte de leerlo antes de sucumbir.

Pero que la ficción no se pierda

Persona non grata también es el testimonio de una trampa colocada antes de que el diplomático llegara a la capital cubana, cuyo único objetivo era señalar su culpable oposición a la revolución, aun sin que hubiera pruebas de ello. Lo que se cuenta aquí se basa en hechos reales, como suele anunciarse en las películas biográficas; eso no tiene discusión. El propio autor ha dicho de su obra: «Este es un libro sobre la escritura, sobre los diarios secretos y las palabras en arriesgada libertad, y sobre los escritores extraviados en la diplomacia». Y agrega: «Releo estas páginas y me parecen lejanas, casi irreales, y a la vez extrañamente próximas», comentario que refleja su cariz autobiográfico.

En la edición de 1985 de este libro hay un diálogo entre el autor y su amigo Pablo Neruda, quien le aconseja con paternal afecto acerca de su estadía en La Habana.

—Tengo ganas de escribir un libro —le dije a Pablo— aunque después no pueda publicarse. De otra manera no me podré liberar de la obsesión.

—¡Escríbelo! —dijo Pablo—. Escríbelo sin omitir nada de lo que me has contado. ¡Y no pienses en la publicación! Algún día encontrarás que se puede publicar, y será un libro importante, un testimonio necesario.

Afortunadamente, Edwards hizo caso a medias al poeta: escribió el libro, pero no lo dejó inédito por repugnancia a la censura y porque de otro modo el libro no habría adquirido la importancia que tiene hoy en día, no habría llegado «a su debido destiempo», como dice el autor. Creo que si me pidieran dos títulos del siglo XX de los que tuviera personal certeza que trascenderán su época, no lo dudaría un instante: Cien años de soledad y Persona non grata.

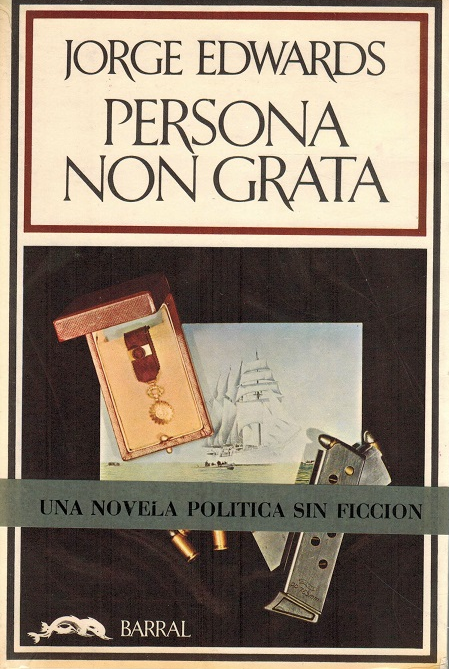

Sin embargo, a pesar de todas las evidencias, este libro es algo más que un testimonio. De esto se dio cuenta Edwards ya desde un principio: «Está mucho más cerca de la novela que de cualquier otra cosa, aun cuando no inventa nada, en el sentido tradicional de la palabra inventar. Sólo inventa un modo de contar esta experiencia. Por eso, cuando Carlos Barral, su primer editor, me pidió una frase que definiera el libro, le dije: Una novela política sin ficción». No soy capaz de formular una mejor definición para este libro. Pues, ¿no es eso lo que hacen las novelas, de La marcha Radetzky a Doña Bárbara, de El conde de Montecristo a Pedro Páramo? ¿No es la literatura un modo de contar cualquier experiencia? ¿No se aprende más sobre la Rusia de principios del siglo XIX leyendo Guerra y paz que consultando un libraco de historia de entonces? ¿No nos cuentan mejor Galdós y Balzac la vida en España y Francia que los sesudos estudios de esas épocas? Quizá la tranquilidad que proporcionan el dato y el documento sea la causa de que confiemos más en la historia que en la ficción. Pero en el caso de Persona non grata el referente se ha plantado ante nosotros, y no podemos más que rendirnos al impulso narrativo llevado por la concatenación de acontecimientos reales. Pero también podría (puede) ocurrir que, pasados los años, esta historia se desvanezca, se disuelva en innumerables recovecos y tan solo quede la ficción: y entonces el mundo apenas recordará que Fidel Castro fue un tirano caribeño que vivió en tiempos de Jorge Edwards y José Lezama Lima.

Creo firmemente que, a la larga, la ficción siempre es más útil pues, como señaló Arnold Toynbee al referirse a la escritura de la Historia, «con el tiempo resultará manifiestamente imposible emplear cualquier técnica que no sea la de la ficción», porque cuando el cúmulo de documentos abarque varias centenas de miles de años, literalmente no se podrá establecer otro modelo salvo la representación poética. A la «novela sin ficción» de Jorge Edwards le cabe con asombrosa precisión la «función creadora de ficciones» que propone Bergson, pues esta también puede definirse como «la capacidad de crear personas cuya historia nos contamos a nosotros mismos». Parece que el filósofo francés hubiera pensado en el Edwards que crea su testimonio/novela/documento/ficción.

Pero Persona non grata también hay que leerla como un tipo nuevo de libro: un libro original a la manera de las obras de arte chinas, como lo refiere el filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Según explica en Shanzhai. El arte de la falsificación y de la deconstrucción en China (2011), «el Lejano Oriente no conoce ninguna dimensión predeconstructiva como la del original, el origen o la identidad. En realidad, el pensamiento del Lejano Oriente comienza con la deconstrucción. (…) la figura fundamental del pensamiento chino no es el ser uniforme y único, sino el proceso poliforme y heterogéneo. (…) La propia obra está en transformación constante, sometida a una transcripción incesante. Esta no descansa en sí misma. Más bien fluye. (…) Cuanto más famosa es una obra, más inscripciones muestra. Se presenta como un palimpsesto.»

Observado desde esta perspectiva, el libro enriquece s sentido. Quienquiera que lea una de las ediciones de Persona non grata y desee conocer de manera (más) profunda el significado último del libro, se verá obligado a rastrear las ediciones anteriores, que contienen pistas, datos y desemejanzas que lo completan. Da la impresión de que el autor, a cada nueva edición, ha decidido aportar un nuevo detalle que esclarece o amplía (o ajusta) la lectura. Como las obras «originales» chinas que se transforman a medida que cambian de manos, esta novela política sin ficción parece tener la voluntad de ser un nuevo dispositivo con cada nueva edición. Todos los libros, el libro, parece decirnos desde sus páginas, desde el laberinto que quiere descifrar la paranoica persecución de los servicios de espionaje cubanos.

Culto a la personalidad

Hay un detalle adicional que puede inducirnos a pensar que se trata de un texto más emparentado con la novela que con la biografía o la memoria: el tiempo en que transcurre parece ser, él mismo, un tiempo de enloquecida fábula. Cuando Edwards relata su primer encuentro con Fidel Castro, presenciamos una escena digna de la más calenturienta imaginación orwelliana: «El culto de la personalidad, que representaba los pies de barro del estalinismo, se repetía en la China de Mao en el periodo siniestro de la Revolución Cultural y del Pequeño Libro Rojo, y llegaba a las costas caribeñas con toda su fuerza. El episodio de mi primera visita a las oficinas del diario Granma y del primer encuentro con Fidel Castro era una prueba sorprendente y contundente. El Comandante, inclinado sobre una mesa, elegía con minuciosa atención, dándose todo el tiempo necesario, la fotografía suya de la portada de la edición de la mañana siguiente, y el diario, retrasado por esa elección, salía a primera hora de la tarde. Al fin y al cabo, la Revolución y su Comandante eran una sola y la misma cosa.» Parece ser que Castro siempre supo muy bien que lo que dijeran los mass media era más verdadero que la propia realidad. Si sale en la televisión, sin duda es verdad. Quizá Castro ya intuía los beneficios de la posverdad.

Ante escenas como esta —o como el emocionante y muy tenso episodio final en el que Edwards se entrevista largamente y de madrugada con el Comandante antes de abandonar definitivamente la isla: si por algo vale la pena acercarse a este texto es por ese fragmento—, no cabe otro juicio: en un país que vive sumergido en la ficción, no hay otra posibilidad sino escribir en modo de ficción como testimonio. No es que el libro de Edwards refleje sus delirios, o los delirios de sus perseguidores: es que toda la isla es un solo delirio de falsedades y mentiras creídas por la sola fuerza de la voluntad. De la voluntad del caudillo.

Al leer sus páginas se comprende mejor el lento pero tenaz desencanto que llevó de los fervorosos vítores a los barbudos de 1959 al actual estado de postración de un país que no se merecía seis décadas de embustes y represión. Como el triste legado que deja el gran Burundún Burundá en la novela de Jorge Zalamea —palabras, palabras y más palabras—, la herencia definitiva del castrismo son toneladas de mentiras impresas, minuciosamente escogidas para mantener a un puñado de mediocres en el poder.

Recuerdos del futuro

«Tú no has escrito nada que nosotros no supiéramos de antemano. Te has limitado a mostrar, como en la fábula, que el rey andaba desnudo». Cuando le dijeron esto a Edwards, sus amigos polacos también agregaron que querrían publicar su libro en Polonia, pero «sin los párrafos subjetivos». La reacción del autor fue inmediata: su libro, todo, «desde la primera línea hasta la última, es subjetividad pura, deliberada y descarada subjetividad». No de otra forma se escribe una novela; no de otra manera se escriben unas memorias; no de otra manera ha de describirse el mundo: inventando un modo de contar esa experiencia. En todo caso, allí queda el texto, original a su modo, palimpsesto que cambia con cada edición y con cada lectura; que sigue el curso del tiempo y ve cómo el devenir de los acontecimientos va dándole la razón.

Que la edición venezolana hubiera aparecido por primera vez en 2017 en Venezuela, casi nueve lustros después de aparecer la primera, renueva la noción que impulsó a su autor a publicarla en origen: en Venezuela, Persona non grata ha salido «a su debido destiempo». Como alumno de Letras, deploro no haber estudiado este libro en la carrera, pero me alegro de que haya llegado a mis manos en edad más madura; celebro con entusiasmo el hecho de que las nuevas generaciones puedan acercarse a sus páginas en las numerosas ediciones que ha habido desde 1973, con otros ojos y otras experiencias: estas páginas les hablarán del día a día del hambre y la desazón, de la censura, del atropello y de la torpeza en las decisiones: el mundo, son otros los comandantes y otros los delirios; pero desde luego se trata de la misma historia de siempre. Lamentablemente, los venezolanos no escuchamos las voces que, en 1998, nos advertían de los peligros de dejar en manos de un caudillo desequilibrado los destinos de la patria; proclamábamos, risueños, que Venezuela no era Cuba, como luego han dicho los españoles: «España no es Venezuela». Cuidado, pues he aquí una lección mayúscula: nunca se deja de ser el otro.

Al propio Edwards le advirtieron en La Habana sobre las consecuencias de que Chile siguiera el modelo castrista: «Todos en La Habana, en un momento determinado, en voz baja, me preguntaban si en Chile íbamos a llegar a lo mismo. El embajador de Yugoslavia, en mi balcón del Habana Riviera, hacía conjeturas a este respecto, ¿Salvador Allende se dará cuenta de estas cosas, o será sectario?, y José Lezama Lima, desde un sillón arzobispal, gozando de un puro de embajada extranjera, después de saber que me había enterado de lo que pasaba en su país, se inclinaba y me susurraba al oído: ‘Espero que ustedes en Chile sean más prudentes’».

No sé si fueron más prudentes o los chilenos tuvieron otro siniestro tipo de mala suerte. Sé que si se hubieran mirado en el espejo de ese libro, quizá habrían actuado de muy distinta manera. Ojalá que los libros como este no dejen de llegar «a su debido destiempo», al menos para que sepamos que la literatura, siempre, recobra el pasado, explica el presente y anuncia el mismo futuro: que —todavía— el rey va (muy) desnudo.

Juan Carlos Chirinos es escritor venezolano.