Cómo acabó en Nueva York la iglesia románica de un pueblo segoviano

La obra se compró, se desmontó y se trasladó piedra por piedra en los años cincuenta del siglo pasado

The Cloisters, en Nueva York. | Wikimedia Commons

En El fantasma va al oeste, una entrañable comedia filmada en Inglaterra en 1936 por René Clair, un millonetis americano compraba un castillo escocés, lo desmontaba y lo trasladaba piedra a piedra a su país para convertirlo en su nuevo hogar. El pequeño problema era que con el castillo viajaba su fantasma.

Lo de trasladar enormes monumentos, partes de edificios o edificios enteros fue una práctica no tan rara -de particulares con mucho dinero o de estados- hasta que empezó a verse como expolio del patrimonio artístico y se le puso coto. En el siglo XIX los frisos del Partenón acabaron en el Museo Británico y el llamado obelisco de Luxor, procedente de Egipto, se plantó en la Place de la Concorde parisina. Entre finales del XIX y principios del XX los millonarios americanos cayeron bajo el embrujo del arte y las antigüedades europeas. Poseedores de grandes fortunas como el banquero J. P. Morgan, el industrial del acero Henry Clay Frick, la familia Rockefeller, el magnate de la prensa sensacionalista William Randolph Hearst y otros contrataban a agentes y marchantes en el viejo continente para que les rastrearan y compraran desde cuadros hasta claustros para sus colecciones privadas. Lo adquirido por estos magnates es el origen de las espectaculares colecciones de los grandes museos americanos, empezando por el Metropolitan de Nueva York, donde se pueden contemplar cosas inauditas como el patio renacentista del castillo de Vélez-Blanco, que adquirió en Almería en 1904 el marchante George Gray Barnard, o la reja del coro de la catedral de Valladolid, forjada por Rafael y Gaspar de Amezúa, que compró el representante de Hearst en 1929 a las autoridades eclesiásticas.

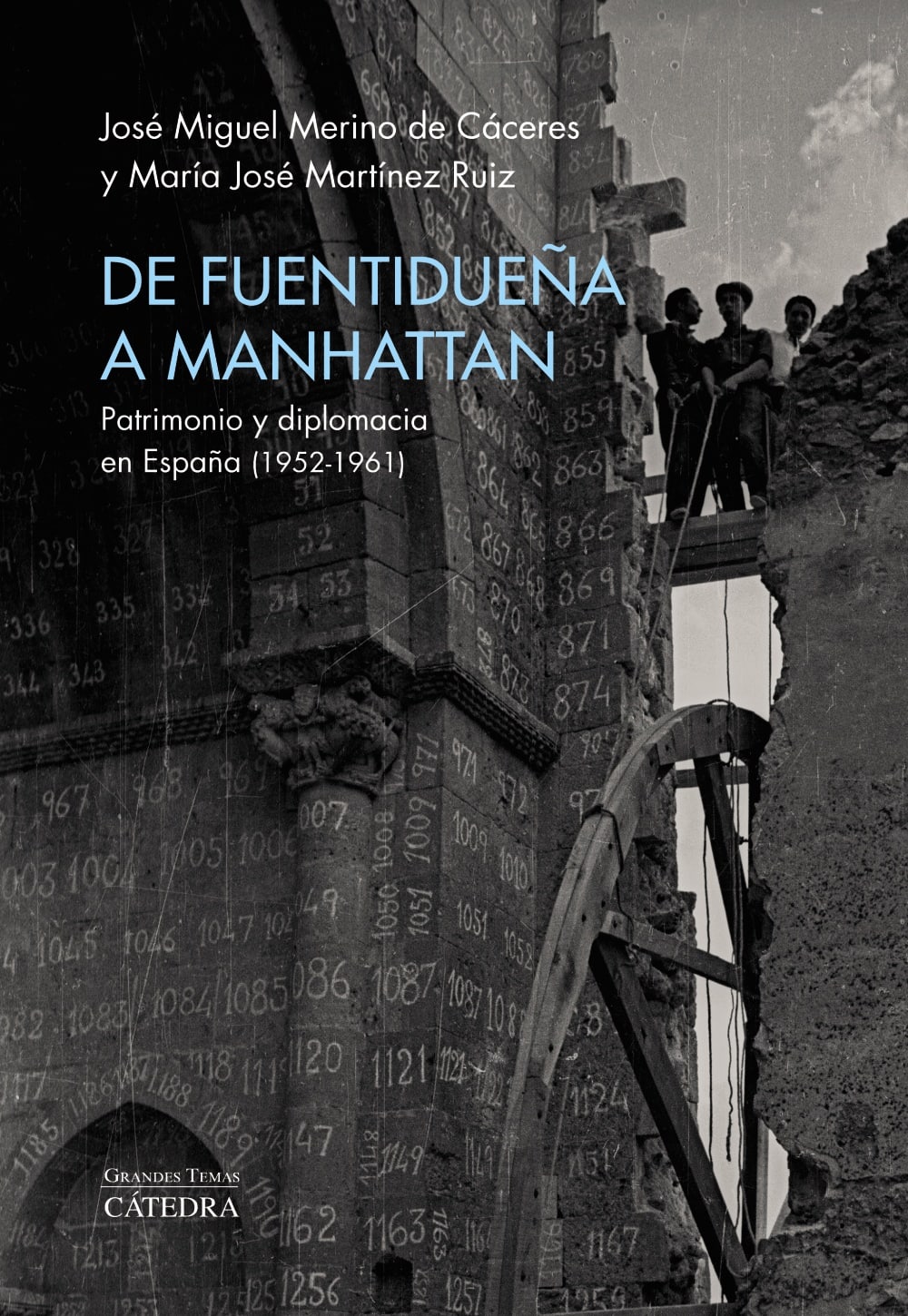

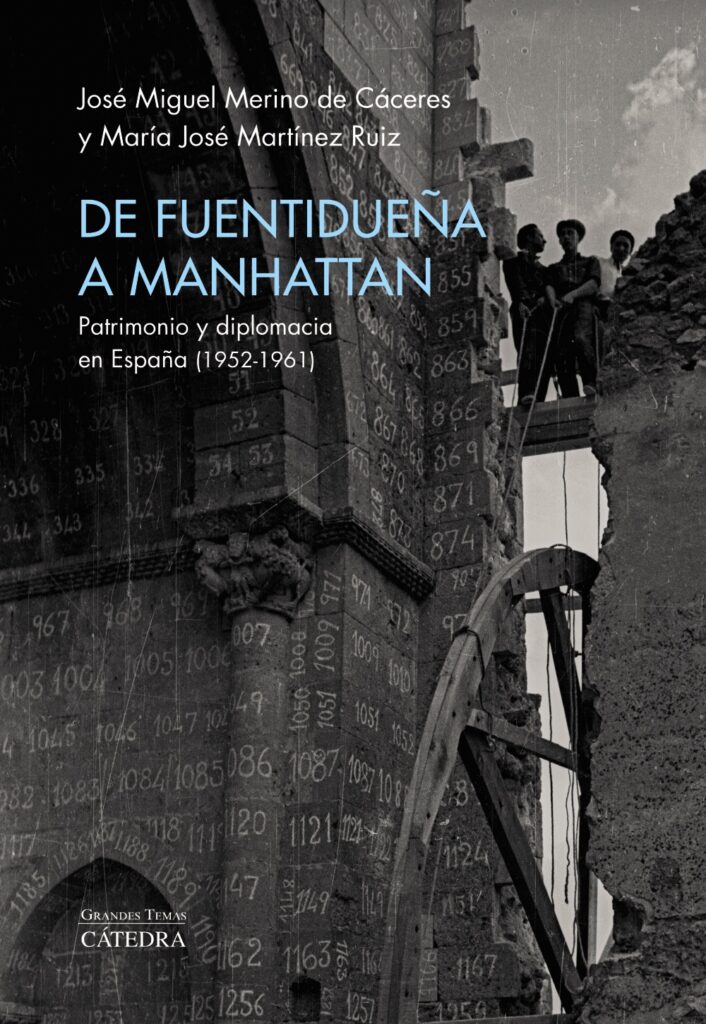

Entre las piezas arquitectónicas exhibidas en el Metropolitan, en este caso en su subsede dedicada al arte medieval, situada en el norte de Manhattan y conocida como The Cloisters (los claustros), destaca el ábside de la iglesia románica de San Martín del pueblo segoviano de Fuentidueña, que data del siglo XII. Y destaca porque presenta una singularidad llamativa. Esta obra se compró, se desmontó y se trasladó piedra por piedra en los años cincuenta del siglo pasado, una época en la que esto de llevarse edificios enteros a un museo foráneo ya no estaba muy bien visto y la mayoría de países contaban con rígidas leyes de protección del patrimonio para evitar este tipo de mercadeo. ¿Cómo acabó entonces la iglesia de un pueblecito segoviano en Nueva York? Es lo que explica de forma pormenorizada De Fuentidueña a Manhattan (Cátedra), de José María Merino de Cáceres y María José Martínez Ruiz. La historia ya era conocida, pero el libro aporta exhaustiva documentación hasta ahora inédita: las cartas que se cruzaron los implicados en el asunto. Su lectura permite ver con detalle cómo y por qué se fraguó esta operación a la que las autoridades franquistas dieron el visto bueno, pese a las reticencias de algunos expertos en conservación del patrimonio nacional. Digamos que se impusieron los intereses diplomáticos por encima de los culturales.

Para entender el traslado del ábside hay que explicar los antecedentes a ambos lados del Atlántico. En Nueva York, en los Washington Heighs, al norte de Manhattan, se inauguró en 1938 The Cloisters como sede filial del Metropolitan Museum dedicada al arte medieval europeo. Su origen estaba en la colección del escultor y marchante George Grey Barnard (el del patio del castillo de Vélez-Blanco) y en el empeño y apoyo financiero del magnate John D. Rockefeller Jr., que entre otras cosas compró los terrenos en los que se emplaza el museo. Se llamó The Cloisters porque albergaba nada menos que cuatro claustros procedentes de Europa adquiridos por Barnard, más otras piezas de las colecciones de J. P. Morgan y del marchante Joseph Brummer.

Al frente del complejo se puso a James J. Rorimer (1905-1966), el conservador jefe de la sección medieval del Metropolitan, museo del que años después, entre 1955 y 1966, llegaría a ser prestigioso director. Rorimer, por cierto, formó parte durante la Segunda Guerra Mundial de los Monuments Men, la unidad de expertos militarizados que reunió el ejército norteamericano para recuperar el arte expoliado por los nazis una vez liberada Alemania (sobre este tema hay un libro estupendo, The Monuments Men. La fascinante aventura de los guerreros del arte que impidieron el expolio cultural nazi, que sirvió de base a George Clooney para su película Monuments Men).

Al otro lado del Atlántico, en España, el gobierno de la República elaboró en 1933 una ley de patrimonio para cortar con los desmanes que se habían producido en las décadas anteriores. La iglesia románica de Fuentidueña quedó protegida por esa ley, aunque estaba en un estado ruinoso y lo único que quedaba completamente en pie era el ábside. En uno de sus viajes, el sagaz Rorimer le había echado el ojo a ese ábside y, pese a la nueva ley española, en 1935 inició maniobras para adquirirlo. Pero los obstáculos legales y después el estallido de la guerra civil obligaron a aparcar las gestiones.

En la posguerra, con Franco en el poder, decidió volver a la carga. Se trataba de una operación de altos vuelos, ya que era necesario el visto bueno del gobierno español. De modo que, en 1952, Rorimer movilizó al embajador americano en Madrid, Lincoln MacVeagh, que tanteó el terreno con mucho tacto. En una carta, McVeagh informa a Rorimer: «Se habrá preguntado qué resultó de ver al Ministro de Asuntos Exteriores sobre su proyecto para obtener, para la reconstrucción y exposición en Nueva York, los restos de la pequeña iglesia abandonada en Fuentidueña, aquí en España. Lamento que haya pasado tanto tiempo, pero sentí que era importante seleccionar un momento psicológico favorable. (…) Después de una agradable cena en mi casa, aproveché la ocasión para mencionar el proyecto y más tarde, durante mi siguiente visita oficial en el ministerio, se lo expliqué en detalle».

Había que contar con el beneplácito del gobierno y de las autoridades eclesiásticas y con el aval de las instituciones académicas y museísticas españolas, que mayoritariamente se mostraron a favor. Aunque hubo reticencias de algunas voces discrepantes, que tuvieron la valentía de exponerlas. El arquitecto César Cort, miembro de la Academia de Bellas Artes, votó en contra del traslado y expresó su voto particular contra el acuerdo alcanzado. En una carta enviada en 1957 a la Dirección General de Bellas Artes justificaba su decisión con tono doliente y enfático: «El Académico que suscribe, disidente del acuerdo tomado por mayoría de votos para autorizar el traslado del monumento, y formula este voto particular para no tener remordimiento alguno de conciencia si alguna vez llegase a contemplar esta obra de arte en tierra extraña, donde sin duda acudiría a su memoria aquel famoso soneto: Miré los muros de la patria mía: «Si un tiempo fuertes, hoy desmoronados…»

Otros, como el prestigioso arqueólogo e historiador del arte Manuel Gómez-Moreno, se mostraron a favor. En su caso, tal vez por un incentivo personal, ya que su hija menor Carmen estaba estudiando en Estados Unidos y, tras participar en el traslado del monumento, acabó trabajando en el Metropolitan. El hábil Rorimer supo tocar esta tecla familiar para poner al arqueólogo de su parte. Carmen escribe a su padre desde Nueva York: «Tuve una larga conversación con Mr. Rorimer acerca de la ermita esa. (…) La cosa sigue estancada y yo creo que por falta de un último impulso (…) He visto las fotos de 1935, cuando Mr. Rorimer empezó a estar interesado en el asunto, y las que hizo el año pasado, que por cierto son magníficas. (…) Lo poco que queda desaparecerá completamente y no la disfrutarán ni aquí ni allí. Por lo visto los niños del pueblo se dedican a apedrear lo poco que queda de la decoración y es una verdadera pena. Yo le he aconsejado que escriba al mismo Franco, pero no se atreve a hacerlo hasta saber tu opinión sobre el estado del asunto».

Una vez que las gestiones llegaron a buen puerto, había que vestir el acuerdo de modo que no pareciera un expolio artístico o una maniobra prepotente de los americanos retorciendo la legalidad. Se acabó optando por la fórmula del intercambio cultural. El monumento no se vendía, sino que se cedía a perpetuidad para su exhibición en Nueva York. Se insistió en la idea de que eso permitiría preservarlo mejor y que su exhibición en Estados Unidos contribuiría a promocionar el patrimonio español en el mundo. Además, los americanos ofrecieron contrapartidas como la devolución de las pinturas murales de San Baudelio, que se mandaron de vuelta al Museo del Prado desde Nueva York en 1957.

El traslado del ábside de San Martín de Fuentidueña a The Cloisters se anunció en 1958. El desmontaje piedra a piedra se le confió al arquitecto Alejandro Ferrant y las piezas viajaron a Nueva York en el carguero Monte Navajo en febrero de ese año. En una carta enviada en enero de 1958 al ministro de Educación Nacional José Rubio, Rorimer se mostraba inquieto por cómo dar la noticia a la prensa americana evitando generar polémicas: «Mi temor actual es que cuando el barco español llegue a Nueva York la prensa se entere de la llegada de todas estas cajas y no estemos preparados con una declaración del Gobierno español. ¿Podría encargarse usted de que alguien, a la mayor brevedad, me envíe el comunicado que le gustaría que se hiciera sobre el Intercambio de los frescos de San Baudelino y el ábside».

Acaso este acuerdo puso su granito de arena para engrasar la crucial visita del presidente americano Eisenhower a España en 1959. Había, obviamente, otros asuntos más relevantes, como la negociación de las bases militares, pero la cesión de la iglesia románica formó parte de las maniobras diplomáticas del régimen para salir de la situación de aislamiento internacional en la que se encontraba. Durante los años de las negociaciones, se estrenó en España una película que retrata en forma de comedia el aislamiento y el interés por congraciarse con «los americanos»: Bienvenido Mr. Marshall de Berlanga (1953). En 1961 The Cloisters presentó oficialmente el ábside, que sigue allí instalado.