Por qué el modelo de crecimiento de China no debería ser nunca una alternativa al occidental

«No es ninguna sorpresa», dice la activista Dambisa Moyo en un vídeo de TED, «que por todas partes la gente señale a China y diga: me gusta eso, quiero eso».

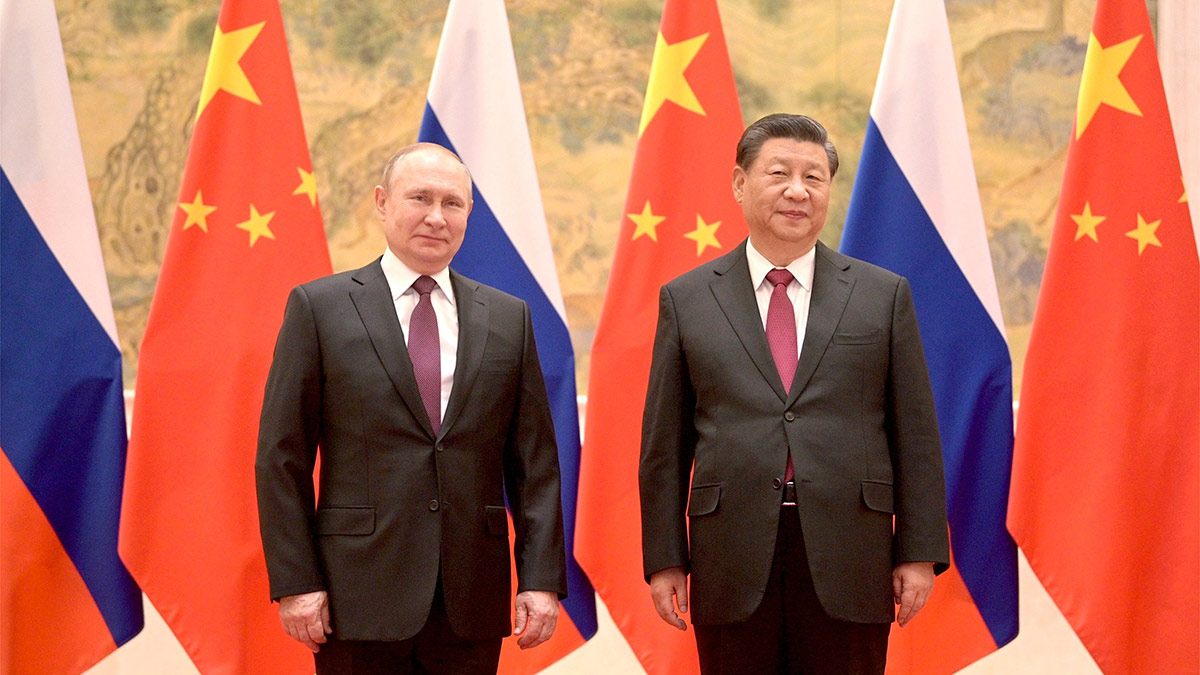

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, junto a su aliado y gran financiador, el presidente de China Xi Jinping.

La invasión de Ucrania ha galvanizado la nostalgia de la URSS. Muchos comunistas recalcitrantes se relamen ante la incipiente recuperación del solar soviético, argumentan que la responsable de la guerra es en realidad la OTAN y confían en que estemos asistiendo al primer acto de la largamente anunciada caída del imperio americano.

¿Y después qué?, se preguntarán. Después viene China. En el terreno económico, ha demostrado que existe una alternativa al rapaz neoliberalismo anglosajón. Y en el político, tampoco está tan mal. Como me espetaron poco antes del confinamiento en una jornada organizada por la web 4Asia: «En China carecerán de libertades, pero en Estados Unidos hay mucha desigualdad».

No era la primera vez que escuchaba esta doble argumentación. Empezando por la desigualdad, hay muchos modos de medir cómo se reparten los ingresos en una sociedad. El más utilizado es el coeficiente Gini de ingresos. Oscila entre 0 y 100, siendo 0 la igualdad perfecta (todos los individuos reciben la misma porción del pastel) y 100 la máxima desigualdad (un individuo se queda con todo). De acuerdo con el Banco Mundial, Estados Unidos se halla en la zona alta (o sea, la mala), con un índice de 41,1 en 2018, pero China no le va a la zaga: 38,5 en 2016. En España, donde mi antagonista de 4Asia probablemente juzgará que sufrimos unas diferencias intolerables, estábamos en 34,7 en 2018. Si el problema es el reparto de la renta, a Xi Jinping y compañía les queda bastante antes de convertirse en una referencia.

En cuanto al terreno económico, es innegable que China lleva décadas creciendo sin desmayo. «No es ninguna sorpresa», dice la activista Dambisa Moyo en TED, «que por todas partes la gente señale a China y diga: me gusta eso, quiero eso». En los países emergentes no entienden nuestra obsesión con los derechos humanos. «Lo fundamental», sigue Moyo, «es suministrar alimentos, refugio, educación y sanidad». Y añade: «¿Qué harían ustedes si les dieran a elegir entre un tejado bajo el que cobijarse y la libertad de voto?»

Un dilema similar le plantea en Un Mundo Feliz el Interventor al Salvaje: «¿De qué sirven la verdad, la belleza o el conocimiento cuando las bombas de ántrax llueven del cielo?»

Ni los demócratas somos tan tontos…

La desconfianza hacia la democracia es tan vieja como la civilización occidental. Platón la denigraba como la segunda peor forma de gobierno después de la tiranía, arguyendo que otorgaba el poder a «la clase de los derrochadores ociosos». Y Aristóteles desaconsejaba confiar las magistraturas del Estado a la plebe, «por su iniquidad y por su ignorancia; porque de la primera se derivará que incurra en injusticias y de la segunda, que cometa errores».

Esta mala opinión se consideraba una excentricidad de nuestros, por otros tantos motivos admirables, ancestros. Pero el auge espectacular de Asia la ha vuelto a poner de moda. En Estados Unidos y Europa ha cundido la idea de que las instituciones democráticas son, en el mejor de los casos, irrelevantes y, en el peor, un obstáculo para el progreso. Alguien tan influyente como el columnista de The New York Times Tom Friedman asegura que «los regímenes de partido único presentan ciertamente grandes inconvenientes, pero cuando tienen al frente a un grupo de líderes razonablemente ilustrados, ofrecen grandes ventajas. Pueden, por ejemplo, imponer medidas impopulares, pero críticas para el avance de una sociedad del siglo XXI».

La formulación académica de esta objeción es la «teoría del ciclo económico político», según la cual los gobernantes que dependen de la voluntad popular son eminentemente cortoplacistas y, en los años electorales, se dedican a reducir por todos los medios el paro para renovar en el cargo. Luego, una vez refrendados, imponen un severo ajuste para controlar la inflación inducida por el gasto excesivo, hasta los siguientes comicios. De acuerdo con esta hipótesis, la economía sería el rehén sempiterno del ciclo político y nunca abordaría esas medidas críticas de las que habla Friedman.

El planteamiento de Nordhaus supone, primero, que todos los gobernantes son unos desalmados cuyo único propósito es permanecer en el machito. Esto puede considerarse una caracterización bastante acertada, pero menos creíble resulta que los ciudadanos sean unos descerebrados olvidadizos y muerdan una y otra vez el anzuelo. De hecho, ninguna investigación ha logrado corroborar la existencia de un ciclo político. Hay alguna evidencia anecdótica, pero el estudio de grandes muestras de naciones revela que la inmensa mayoría de los votantes no se deja engañar fácilmente.

…ni los autócratas son tan listos

En cuanto a las supuestas ventajas de los dictadores, Martin McGuire y Mancur Olson desarrollaron en un artículo de 1996 el modelo del «bandido sedentario». A diferencia del salteador de caminos convencional, que da el golpe y huye a la sierra, el autócrata es como un ladrón que explota a las mismas víctimas y depende, por tanto, de su prosperidad para mantenerse. Si desea maximizar la extracción de rentas, debe moderar su afán recaudatorio e incluso facilitar la actividad mediante la provisión de bienes públicos.

Puede darse, por tanto, el caso de un tirano benévolo que encuentre un equilibrio entre represión y bienestar asumible para sus súbditos. Ese habría sido el caso de Lee Kuan Yew en Singapur, pero se trata de un fenómeno excepcional, si no único. ¿Por qué?

Jason Papaioannou y Jan Luiten van Zanden, de la Universidad de Utrecht, creen que el modelo de McGuire y Olson se basa en una asunción falsa: que el bandido goza de un acceso perfecto a la información. Eso nunca es así, porque los portadores de críticas no suelen ser populares entre los dictadores y la selección natural los elimina, dejando en su lugar un coro de pelotas que tiende a embellecer la realidad.

En cuanto esta dinámica se pone en marcha, es difícil de detener y el déspota acaba preso en una trampa de desinformación. Por eso, lo habitual es que su gestión se deteriore con el tiempo, como Papaioannou y Van Zanden han demostrado que sucede tras estudiar la evolución de varios regímenes de Oriente Próximo y África.

Lo que dicen los datos

Así que ni las democracias tienen tantos inconvenientes ni las dictaduras son tan ventajosas. ¿Y qué dice la evidencia empírica? Pues es ambigua. El influyente macroeconomista de la Universidad de Chicago Robert Barro sostiene tajante: «Los derechos políticos no tienen ningún efecto en el crecimiento».

Esta sería, además, la opinión dominante en la academia, aunque no faltan voces discordantes. En «Las democracias sí impulsan el crecimiento», Daron Acemoglu, Suresh Naidu, Pascual Restrepo y James Robinson aseguran que la mayoría de los estudios están sesgados, porque ignoran que las transiciones se acometen generalmente en momentos de estrés económico. «Piense en lo que ello supone», dice Acemoglu. «Implica que [el nuevo régimen] parte de una recesión profunda y va a tener un bajo PIB per cápita durante un tiempo». Una vez que esa distorsión se controla, se observa que «en los cinco o seis primeros años, las democracias no son apreciablemente más prósperas que las dictaduras», pero las cosas mejoran con el paso del tiempo y «al cabo de 25 años [las primeras] son alrededor de un 20% más ricas [que las segundas]».

David Cuberes, profesor asociado en la Clark University y experto en desarrollo, también observa que los regímenes autoritarios están más expuestos a crisis y, si arrojan en promedio un crecimiento similar al de los democráticos, es porque experimentan igualmente más milagros económicos, es decir, fases de expansión explosivas.

Cuberes atribuye esta diferencia a los costes burocráticos. La diversificación propia del libre mercado multiplica los polos de decisión y socava el poder de las élites, de modo que las autocracias ponen más trabas a las inversiones de riesgo para dificultar la emergencia de un vigoroso sector privado.

El resultado es que en las dictaduras las apuestas se concentran en menos proyectos, lo que a su vez exagera los resultados. Cuando salen bien, como el turismo durante el franquismo, se produce un boom. Cuando salen mal, como la industria pesada durante el franquismo, te hundes en la recesión.

«Aunque no está claro que la democracia aumente el crecimiento», concluye Cuberes, «sí hace que tenga una mucha menor volatilidad». Esta no es mala per se, porque los desastres se combinan con los milagros, pero en el largo plazo las economías poco diversificadas son menos dinámicas, «ya que raramente su estrategia es premiada por el azar».

El auténtico dilema

Después de este repaso de urgencia, igual no sabe a qué carta quedarse todavía. No me sorprende, pero, en el fondo, ¿qué más da?

Por supuesto que si nos dan a elegir entre el tejado donde cobijarse o la libertad de voto, como dice Moyo; y entre la verdad, la belleza y el conocimiento o las bombas de ántrax, como plantea el Interventor, renunciaremos a todo antes que a la vida.

Pero la cuestión no es esa. La cuestión es si la verdad, la belleza y el conocimiento se pueden conciliar con la paz; la cuestión es si podemos tener el tejado y el voto; la cuestión es si la democracia y la prosperidad son compatibles.

Y la respuesta es obvia: por supuesto que sí.