Truman Capote, los «cisnes» de ‘Plegarias atendidas’ y la meritocracia indeseable

La nueva serie de HBO sobre el genial autor estadounidense encierra enseñanzas sobre el reverso tenebroso del éxito

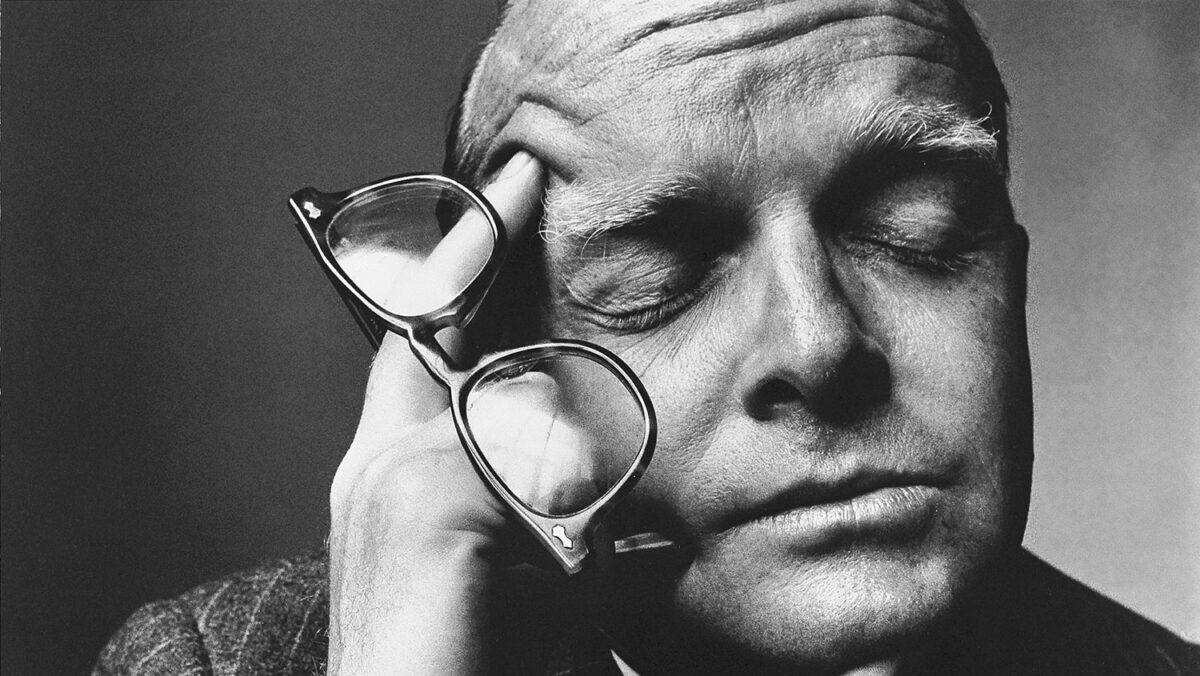

A pesar de su éxito espectacular, Truman Capote tuvo muchos detractores, como Norman Mailer o la mayor parte del estamento académico. Tampoco le dieron nunca el Pulitzer. Pero su peor fustigador fue él mismo. | Europa Press

No es fácil entender por qué Truman Capote dio a la imprenta Plegarias atendidas.

«¿Por qué lo hizo? —se pregunta el psicobiógrafo William Todd Schultz—. ¿Cómo concibió una obra que escarnecía a la jet set en cuya espléndida compañía había chismorreado durante años? ¿Para qué indisponerse con los supermillonarios?»

A finales de los 60, cuando el proyecto empezó a cobrar forma, Capote se encontraba en el pináculo de su carrera. A sangre fría había supuesto un enorme éxito de crítica y público. Le había reportado unos ingresos de seis millones de dólares, el equivalente a 52 millones de euros actuales. Era rico y famoso.

Pero la dicha nunca es completa.

El fustigador más implacable

A Norman Mailer, sumo sacerdote de la intelectualidad, A sangre fría no le gustó; la encontró superficial.

Tampoco le darían a Capote ese año (ni ningún otro) el Pulitzer o el Premio Nacional del Libro. Era «demasiado comercial», se justificó uno de los jurados. Aunque oficialmente Capote despreciaba esas distinciones y se complacía en «despedazar a los galardonados sin talento como Pearl Buck (su blanco favorito)», en el fondo de su corazón, dice Schultz, «ansiaba ese reconocimiento». Y sufría mucho con el desdén de los académicos.

Pero su fustigador más implacable era él mismo.

Para Capote, Desayuno en Tiffany’s estaba bien, pero se encontraba lejos de ser la obra magna que tenía en mente. Tampoco lo sería A sangre fría ocho años después. Empezó entonces a divulgar en sus círculos el que estaba llamado a ser su libro definitivo, la pieza maestra sin fisuras. Tenía incluso decidido el título: Plegarias atendidas. «Si todo va bien —ironizaba—, podría atender mi propia plegaria».

Un persistente bloqueo

El problema es que se había puesto el listón desalentadoramente alto.

«Era como un atleta que aspira a repetir título, pero que ha perdido la templanza y el toque», cuenta Schultz. Se había encomendado «una gesta shakesperiana: la cristalización perfecta de todo su arte», y esta exigencia lo sumió en un persistente bloqueo.

Tras intentar aliviar la ansiedad mediante la ingesta masiva de alcohol y anfetaminas, optó por recuperar la fórmula de la «no ficción».

En esta ocasión, sin embargo, el asunto central no sería un suceso truculento, como el asesinato de una familia de granjeros. Por brillante que hubiera estado en la ejecución, el argumento de A sangre fría era más propio de la literatura de kiosco. La nueva novela giraría en torno a la gente bien de Nueva York, como si Capote fuera un moderno Honoré de Balzac o un Marcel Proust redivivo. «El lugar de los asesinos —dice Schultz— lo ocuparon las mujeres de la alta sociedad […], los «cisnes» ricos y elegantes cuyos nombres poblaban las columnas de cotilleo y a cuyo lado él retozaba».

¿Cómo no valoró el inmenso dolor que iba a infligir (y que había de volverle como un bumerán, condenándolo a ser un paria el resto de sus días)?

El sueño se vuelve pesadilla

Capote no fue el primer artista desquiciado por la insoportable levedad del armiño.

Jorge Bayly rememora en Los genios las congojas de Gabriel García Márquez con El otoño del patriarca. «No era fácil escribir algo que estuviera a la altura de Cien años de soledad, y a veces [García Márquez] pensaba que debía esperar cinco, diez años sin publicar nada, porque temía decepcionar a los lectores y a la crítica». De hecho, acabó interrumpiendo su redacción y tomándose un semestre sabático.

Peor todavía fue la agonía de Carmen Laforet.

Nada es un sobrecogedor retablo de la posguerra barcelonesa. En 1944 se alzó con la primera edición del Nadal y consagró a su autora, a la sazón una niña de 23 años. Al entusiasmo del público se sumaron las excelentes recensiones que firmaron todas las vacas sagradas: Azorín, Eugenio Montes, Concha Espina, Melchor Fernández Almagro, Ignacio Agustí.

Se parece mucho al sueño de cualquier literato novel, pero resultó una maldición.

Escribía y rompía, escribía y rompía

«¿Por qué no repites el milagro, Carmen? —le espetó en 1959 su amigo Emilio Sanz de Soto durante un acto público—. Te lo pedimos, te lo exigimos».

Laforet lo había intentado antes y lo intentaría después, rebuscando en el filón de donde había extraído la ópera prima: sus experiencias de adolescente. La isla y los demonios y La insolación tuvieron buena acogida, pero insuficiente para Laforet, que desarrolló una inseguridad enfermiza. Nada de lo que producía le complacía. Escribía y rompía, escribía y rompía, para desesperación de sus editores, que le entregaban adelantos a cuenta de proyectos que nunca se materializaban.

A mediados de los 80, Laforet realizó varias giras por Estados Unidos. Habían pasado cuatro décadas, pero seguía siendo la autora de Nada.

La implacable meritocracia

Desde pequeñitos nos forman para competir, para destacar, para ser los primeros, y no me parece mal.

Es indispensable que nuestras sociedades incentiven el esfuerzo y premien a los mejores. El afán de emulación que los occidentales llevamos instilando en cada nueva generación desde la Antigüedad griega es el que ha hecho posible la explosión de riqueza que hoy nos rodea.

Tenemos, sin embargo, que desacralizar la meritocracia.

Primero, porque dista mucho de ser perfecta. Incluso en un entorno tan competitivo como las grandes universidades estadounidenses, el acceso está sesgado por el nivel económico. Lo mismo ocurre en España con las oposiciones a los altos cuerpos: favorecen a los candidatos que pueden pasar varios años sin generar ingresos.

Y segundo, porque no soportaríamos una auténtica meritocracia.

En 1958 el sociólogo Michael Young se imaginó un Reino Unido en el que se había alcanzado una completa igualdad de oportunidades y, lejos de ser un paraíso, era totalmente distópico. «La élite —cuenta Young— es consciente de que […] sus inferiores sociales lo son asimismo en […] talento y nivel educativo». Y estos deben asumir que su estatus no es consecuencia de la mala suerte, sino de que «realmente son inferiores».

¿Es ese mundo implacable el que deseamos?

El triunfo, ese gran impostor

Capote tituló su obra a partir de una cita de Teresa de Jesús: «Se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas».

Conviene tener cuidado con lo que pedimos en nuestros rezos y, sobre todo, con las aspiraciones que inculcamos en las nuevas generaciones. Para muchos niños madrileños el sueño completo es convertirse en Cristiano Ronaldo, pero ignoran lo que el delantero portugués sufría cada vez que le daban a Messi el Balón de Oro, y le dieron ocho.

Y ser Messi tampoco es la solución, porque (como Capote, como García Márquez, como Laforet) debe soportar la constante comparación con un ser inalcanzable: su propia leyenda.

No hay que renunciar, sin embargo, a la meritocracia. Debemos seguir imbuyendo en nuestros hijos la importancia de un esfuerzo noble y compasivo, sin dejar de insistir en que el triunfo es un gran impostor; que nuestras sociedades no reconocen a menudo la virtud genuina, y que el vencedor se beneficia siempre de alguna circunstancia fortuita: una aptitud excepcional e innata, un entorno familiar propicio, un momento histórico concreto.

La victoria y la derrota son inevitables, pero no la soberbia y la humillación. Tenerlo presente hace la vida tolerable cuando se pierde y aún más cuando se gana.