Un juicio

«Todo el mundo sabía (y sabe) que el culpable de la barbarie había sido la totalidad de la población alemana»

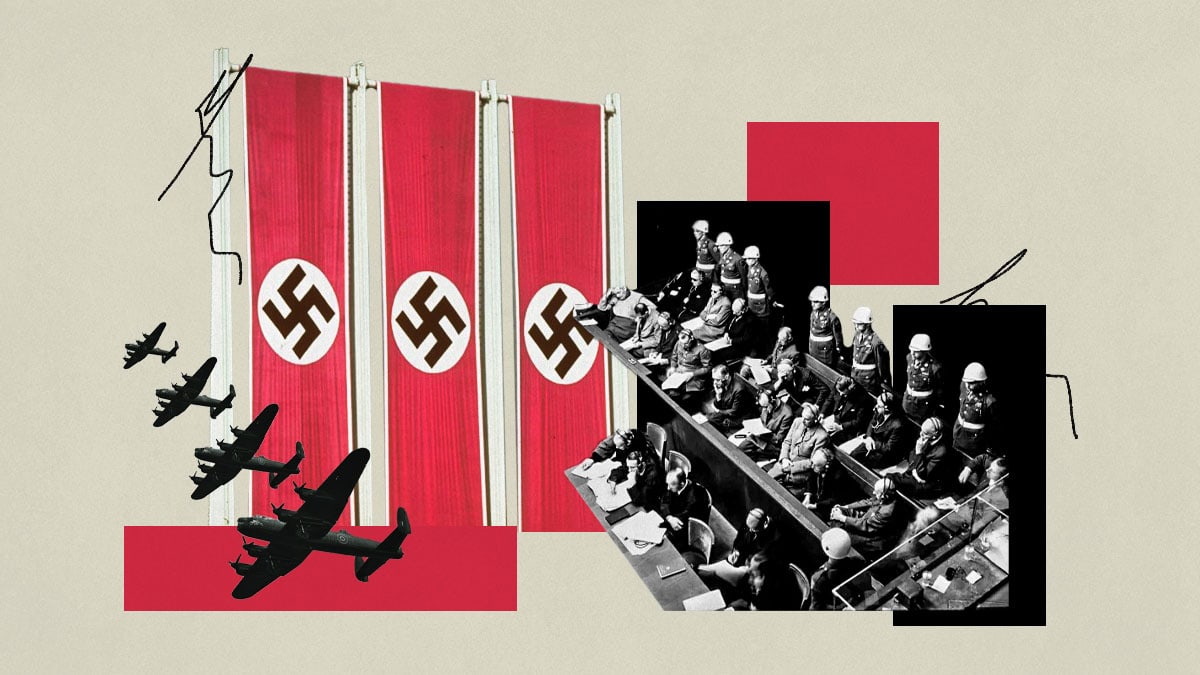

Ilustración Alejandra Svriz | Ilustración Alejandra Svriz

Ya nadie lo recuerda, pero hace ochenta años tuvo lugar un acontecimiento jurídico de primer orden y aún hoy día estamos muy atentos al descubrimiento legal que instituyeron, es decir, al llamado “crimen contra la humanidad”. Antes de esa fecha, en noviembre de 1945, no existía tal delito, pero hubo que inventar un lenguaje judicial nuevo para enfrentarse con las monstruosidades que allí se juzgaban.

El lugar era el Palacio de Justicia de la ciudad de Núremberg y los participantes ocupaban tres espacios bien diferenciados. El centro era el lugar de los acusados, 24 personajes siniestros de los que sólo estaban presentes 21. En frente, los jueces nombrados por las cuatro potencias vencedoras. Y sobre el conjunto de reos y magistrados, una confusa masa de 250 periodistas cuyo número fue cambiando a lo largo de los meses, hasta que llegó el veredicto final en octubre de 1946.

Es una historia muchas veces contada, pero Uwe Neumahr ha conseguido ofrecer un nuevo enfoque que devuelve a la vida (y a la muerte) aquel riguroso conjunto en El castillo de los escritores (Taurus). Nos cuenta el proceso a través de los ojos y las plumas de los periodistas y de ese modo podemos volver a leer lo que aquel tremendo proceso significó.

Entre los periodistas había de todo, incluso un truhan disfrazado de militar cubano falsamente llamado Gastón Oulmán (Walter Ullman) que transmitió para Radio München ante la admiración universal de que un cubano hablara tan perfectamente el alemán. En general los periodistas, sobre todo los americanos, informaron, presionados por sus jefes, del modo más efectista posible unas sesiones que eran, en realidad, abrumadoramente aburridas y burocráticas.

Entre los periodistas había buenos y reconocidos escritores, como Dos Passos o Iliá Ehrenburg, pero también otros que se convertirían en maestros de la pluma. Sin embargo, Neumahr se extiende, en particular, sobre cinco mujeres, todas ellas (menos una) de gran valía, que inauguraron el periodismo femenino internacional.

«Hubo que improvisar y juzgar contra el principio sagrado de nulla poena sine lege, mezclando crímenes políticos, militares y asesinatos»

Quizás la más conocida sea Janet Flanner, cuyos libros aún se reimprimen, aunque no le va a la zaga Erika Mann, hija de Thomas, que mandó crónicas feroces. No menos feroces que las de Martha Gellhorn, que se había separado de Hemingway porque no llegaban a dirimir cuál de los dos era más macho. Aunque el toque rosa lo puso Rebecca West que de inmediato se lio con el juez jefe americano Francis Biddle, un asno casado, hipócrita y pomposo, según opinión de Dos Passos, que la abandonó en cuanto pudo. La única que carece de todo interés fue Elsa Triolet, la cual envió sus columnas estalinistas sin apartarse un milímetro de lo que le ordenaron sus comisarios.

Núremberg había sido arrasado, aunque todavía vivían allí 180 mil alemanes que se refugiaban en chozas y bebían de las alcantarillas (p. 50). El hedor era insoportable pues quedaban miles de cadáveres sepultados bajo las ruinas. Llamaba mucho la atención que, en contraste bastante chocante, las zonas industriales estaban intactas. Y lo que se juzgaba carecía de jurisprudencia porque los “crímenes contra la humanidad” aún no existían, de modo que hubo que improvisar y juzgar contra el principio sagrado de nulla poena sine lege, mezclando crímenes políticos, militares y asesinatos, todo junto.

Y además tenían que acusar con sumo cuidado porque buena parte de los asesinatos por los que se juzgaba a los nazis, también los habían cometido los soviéticos, cuyos corresponsales vivían aparte del resto y vigilados por la policía política. El caso paradigmático era el de las fosas de Katin, en Polonia, donde los rusos habían asesinado (a mano) y enterrado sobre seis y diez mil polacos elegidos entre la élite de la sociedad, con la finalidad de descabezar a Polonia. Los bolcheviques, mentirosos compulsivos, acusaron del genocidio a los nazis y sólo en 1990 reconocieron su felonía.

Uno de los problemas más interesantes del juicio fue que no había vocabulario para expresar las barbaridades del Holocausto. Nadie sabía describir aquel infierno de un modo verosímil. Los presentes asistían a una “declaración incomunicable de los testigos oculares” (Hannah Arendt). De modo que hubo que recurrir a la proyección de un documental de tres rollos llamado Campos de concentración nazis, rodado tras la liberación de los mismos. Muy pocos pudieron soportar aquellas imágenes de “montañas de cadáveres desnudos empujados hacia la fosa común” por medio de excavadoras, dice el autor.

Las sentencias finales condenaron a muerte a doce de los criminales, otros tres a cadena perpetua, cuatro a largos años de cárcel y tres salieron sin cargos. Alguno de ellos realmente asombroso, como Rudolf Diels, un jefe de la Gestapo que quedó libre en 1947 nadie sabe a cambio de qué. Como parecía poco, hubo más tarde otros 12 juicios con 177 acusados: médicos, jueces, industriales, jefes de las SS y de la policía, militares, funcionarios, diplomáticos. En fin, una pequeña muestra de la clase dirigente alemana, conocidos como criminales de guerra de “segunda categoría”, aunque todo el mundo sabía (y sabe) que el culpable de la barbarie había sido la totalidad de la población alemana. Jaspers puso la pregunta moral clave: ¿culpables o responsables? Una sutileza.