El amor sin sexo o el origen de la vejez de Federico Jeanmaire

Federico Jeanmaire presenta en Barcelona ‘Darwin o el origen de la vejez’ (Editorial Alianza, 2022)

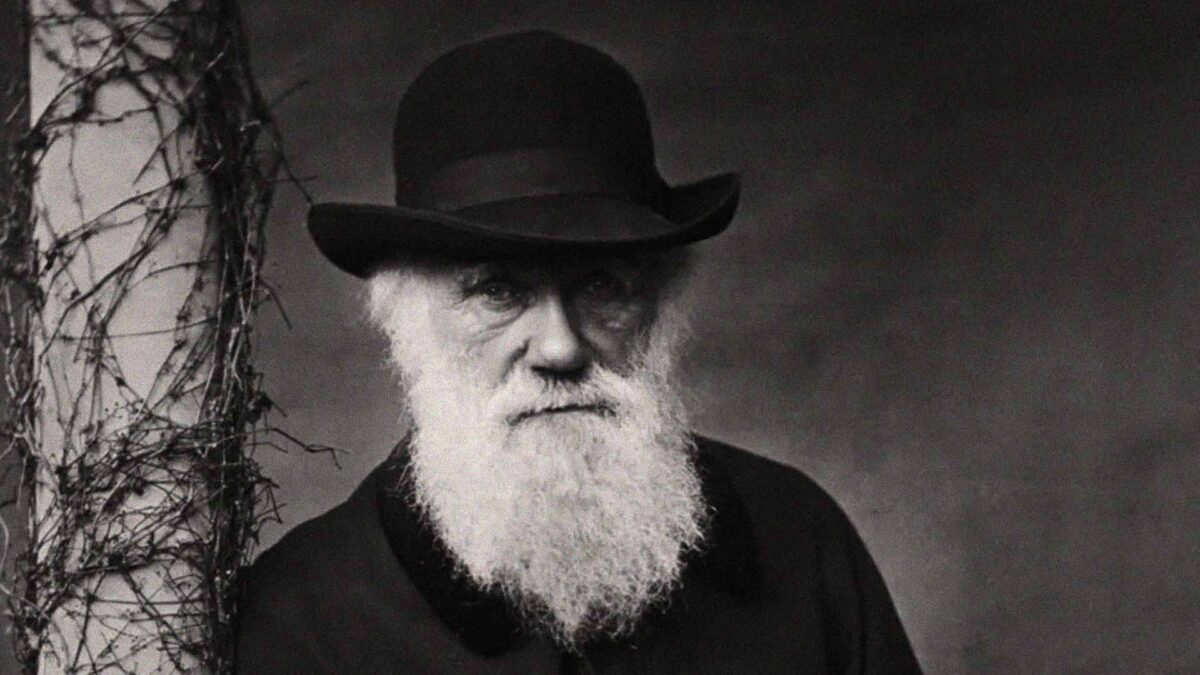

Fotografía de Charles Darwin | Elliott & Fry photo

Arrugarse nunca es tarea fácil. Digo tarea, porque arrugarse es un trabajo. Exige observarse detenidamente en el espejo para revelar las nuevas curvas. Sin la contemplación de los pellejos, cada año más decididos a asomarse al vacío que rodea al cuerpo, es posible incluso ignorar la vejez.

Federico Jeanmaire nunca ha sido de los que se miran mucho al espejo. Al menos, nunca con trabajada inquietud, hasta que una mujer le dijo que era demasiado viejo para ella. «¿Demasiado viejo? ¿JO (dicho al estilo argentino)? ¡Jo no so viejo, sólo sabio!» Pero, tras cinco minutos de inspección y autoconocimiento frente al vidrio, efectivamente… Federico es viejo. Sus sesenta y pico años le han mellado los pigmentos de la piel. El pelo está cano, completamente, suerte de la fortaleza de sus cabellos lacios o caería en la alopecia. El estómago, antes terso, comienza a parecer una bolsa de agua a la deriva. Por suerte para él, el pastillero todavía no es necesario y la próstata ya no es la de un adolescente, pero aún está lejos de la de un jamelgo retirado.

Diga lo que diga Rut, la pipiola de cuarenta años que lo ha condenado a la paranoia de la vejez, este potranco todavía tiene fuelle. El desguace… para aquellos a los que se les caen las matrículas y van perdiendo aceite… -literal, no metafóricamente-. A Jeanmaire aún le quedan batallas por luchar. La primera, la más importante, escribir.

Y eso hace Federico, escribe. Escribe un libro, Darwin o el origen de la vejez, que huele un poco a cloro. A saneamiento emocional. A deuda con uno mismo. Su protagonista parte en viaje redentor a las islas Galápagos. Esas que hicieron de Darwin un mito. Aunque, como bien nos recuerda Federico «tras volver de la isla, Darwin se instala en Londres y no vuelve a pisar puerto. Se queda allí, hasta su muerte». Lo cual demuestra que un breve periodo de emoción puede ser la ventana a nuestra inmortalidad. Sobre todo si se le sabe sacar partido.

Los diálogos internos del argentino errante del libro, bastante parecido a su creador, parecen adulterados por chupitos de aguarrás. Federico, en cambio, se reconoce risueño. El malhumor de su hijo-viejo, no es aplicable a él. Tampoco su vegetarianismo. Aunque sí, desde luego, ambos comparten la existencia de Rut. Las dos son morenas con tirabuzones, rulos de cabello denso y una cierta gerontofobia. También con cara de judía sefardí. Aunque esto no lo dice Fernando, ni tampoco su protagonista, esto último lo digo ¡yo!… pues es una suerte, y bien poco habitual, conocer a los personajes de las novelas en la realidad. Pero así es, para la presentación de su obra en una librería del Raval de Barcelona, Federico ha invocado a Rut. La misma que le hizo viejo, a él y a su personaje. La misma que, a pesar de todo, es una buena amiga. ¿Amiga? Sí, en fin, se puede pensar que la amistad es una cosa un poco infantil, desfasada llegada cierta edad, pero resulta que no sólo los jovencitos, incapaces de resolver los impulsos sexuales con sus objetivos fetiche, terminan prefiriendo la amistad a la ausencia.

Eso mismo le cuenta el protagonista de la novela a una estatua de Charles Darwin con la que se topa en su viaje. Le cuenta cómo conoció a Rut, cómo cayó prendado al instante y cómo, poseída por la sinceridad, esta le aseguró que lo apreciaba mucho pero que era demasiado viejo para ella. Pues Rut es una mujer vivaz, carente de inhibiciones, excepto para uno de los males de nuestra época: el miedo, tal vez el asco, a la vejez. Lo cierto, y lo peor, es que no resulta difícil empatizar con sus reparos. Todo a nuestro alrededor nos empuja a la resignación de que, o espantamos la vejez, o espantamos a la vida. Si las arrugas, esa tarea indecente que recuerda el espejo y los anuncios de Eva Longoria, no se resuelve en favor de lo terso, la silicona y el antónimo visual de la muerte, significa que la vida sólo nos reserva una descompresión. Una fuga paulatina de energía cuyo primer síntoma es la, cada vez más acusada, inutilidad de nuestro sexo.

Porque así lo afirma y lo asume Federico, «yo jamás he tenido sexo con Rut», y yo le digo que es una lástima. Sobre todo, porque, al haberme leído la novela la noche antes de conocerlo, y dormirme entre sus páginas, yo sí me había acostado con Rut, a diferencia de él. Se lo toma a sana-broma. ¿Cómo no iba a hacerlo? Ha tenido las pelotas de contarle al mundo que se enamoró de una tipa más joven y que después, en más de una ocasión, la acompañó a la casa de quien sería su compañero de cama aquella noche. ¡Ojo! Y no obligatoriamente el mismo. Pero claro, ahí reside la magia de la historia. En ese pesado estado de rabia, derrota y madurez, nace la posibilidad de algo para muchos insostenible. Un elemento, en este caso dopado de levedad, que es el amor sin sexo. «Darwin», me dice Federico apurando las caladas de un cigarrillo argentino, «consideraba que las especies mantenían relaciones amorosas. Es decir, que su apareamiento justificaba la existencia de amor entre ellas. Pero puede haber amor sin apareamiento, y apareamiento sin amor». Huelga decir, pienso… Tal vez el primer concepto pueda resultar más exótico, pero ante el segundo el mundo Tinder no tiene argumentos para contradecirlo. Tampoco es irrisorio el objeto que llevó a Federico a Darwin. El mismo, más o menos, que lo llevó a Rut. El mismo que lo llevó al amor.

Para el autor todo escritor está condicionado por la niñez. La suya estuvo marcada por, «las novelas Bisonte que leía mi padre. Novelas de vaqueros. Muy brutas. Para escapar de ellas, a los 13 años, fui a investigar a la biblioteca del pueblo. Allí me topé con Darwin. Allí quise ir un día a las Galápagos, y lo hice. No como el protagonista, de hecho, fui con mi hijo, pero el viaje me dio el material necesario para escribir la novela. Aunque ya había escrito una buena parte. Es un complejo borgiano, escribir del lugar antes de conocerlo». Podemos decir que el Oeste llevó a Federico a Darwin. También a Borges, lo cual no resulta extraño. No hay argentino que no empiece o acabe en él. Aunque el ritmo de este plateado es más pausado, más oxigenado que el del porteño ciego con mejor ojo del s. XX. De frase corta y ritmo quebrado, pero exquisitamente fluido. Como digo, me acosté con Rut la misma noche en que el libro cayó en mis manos, y no fue hasta casi los últimos coletazos que el sueño me llamó. Sólo cierto animalismo inútil se me antojó petardo. El personaje parece ignorar que para recrearse en el amor y en la salvación de la fauna marina hay que estar lejos de la condición de pulgoso marinero, o autóctono agarrotado, y cerca del bienestar. Pero, una vez el protagonista se aleja de la ficción y se va pareciendo más a Federico…. uhm, ahí atina como Harry el Sucio. Desmiembra el sentimiento con una vívida sinceridad que emociona. La misma de su voz, varonil pero aterciopelada, como el dulce de leche, que durante la presentación ensordecen a veces los gritos de los guiris borrachos.

Más tierno resulta ver, a las afueras de la librería, a un viejo palomo intentando sorprender con su pecho hinchado a una palomita joven. Recuerda un poco a Federico. Un palomo que hincha su pecho de escritor con una elegante y fina novela en la que, a mí su subconsciente no me engaña, hay un grito a la procreación y al deseo. Un último intento con Rut. «No sé qué les pasa a las nuevas generaciones, todo tiene que girar al rededor del sexo», dice en un momento, con cierta indignación. Cosa curiosa pues, si el sexo no hubiese tenido un papel en su novela -más por lo ausente, que por lo presente-, esta no existiría.

Dejo, tras la presentación, a Federico Jeanmaire a la vera de Rut. Parecen felices. Se les ve francamente bien juntos. No sé si me tienta asegurar que harían una pareja -sexual y amorosa- fantástica… o, tal vez, Federico tenga razón… Puede que la novela haya dado en el clavo… Sin apareamiento a la vista, sin nada perturbado por la carne, ambos parecen levitar en un territorio a muchos por descubrir: el de un amor sincero entre dos personas que podrían desearse, pero a las que les han cortado las ganas de hacerlo.

Algo estoico y frugal, que diría Pedro Juan Gutiérrez, y que si no es el origen de la vejez, bien puede serlo de la serenidad.