Robert Crumb, la leyenda del cómic 'underground'

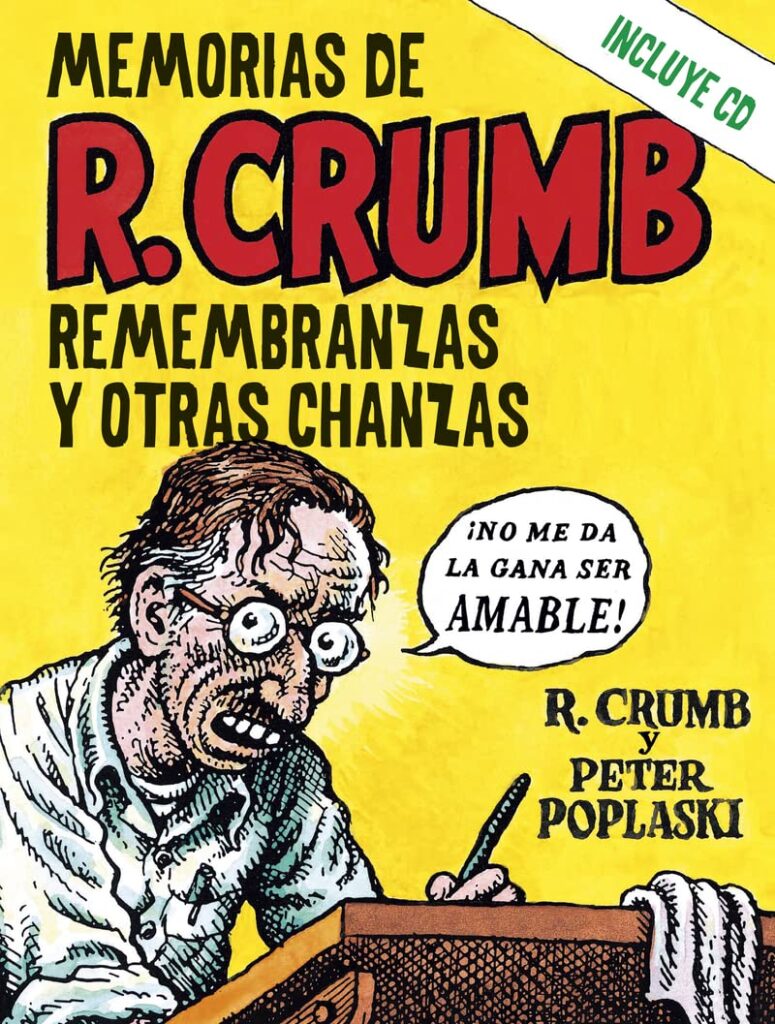

Llega a España la traducción de ‘Memorias de R. Crumb: Remembranzas y otras chanzas’, un recorrido por la vida y obra del historietista estadounidense

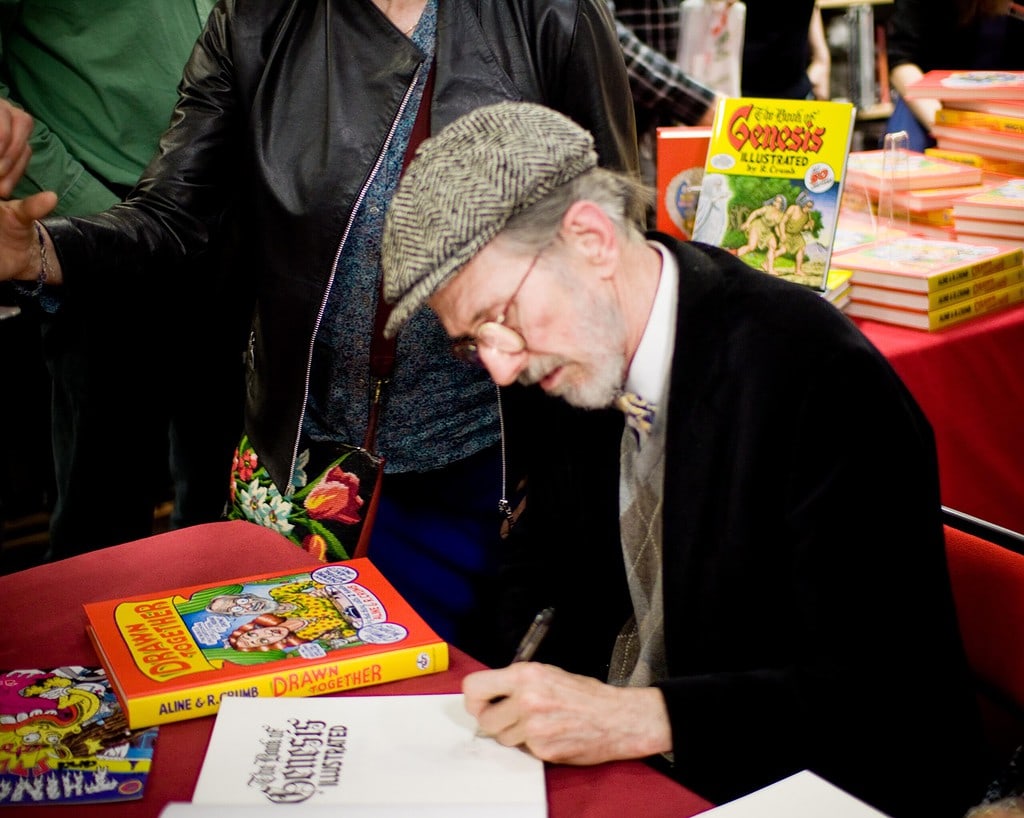

Imagen de archivo. Robert Crumb en Lucca Comics & Games. 2014. | Niccolò Caranti / Wkimedia Commons

Cada toro exige su lidia, que dijo un grande. Hay artistas que se duermen en los laureles del éxito, amilanan su salvajismo en los cómodos sofás del reconocimiento y se vuelven bestias mansas. Otros, por el contrario, se desmarcan de los sacrificios de ser estrellas. Como diría el protagonista de esta pieza, quizás por incapacidad, quizás por ansiedad social, pero de vez en cuando nos topamos con creadores inasequibles al desaliento de su provocación. Robert Crumb (Pensilvania, 1943) es de estos últimos.

Para quien no conozca a Robert Crumb, digamos que su apelativo principal en la prensa es: «El dibujante underground preferido de América», un título del que no ha dejado nunca de mofarse. Progenitor de lo que acabó llamándose comix (versión contracultural del cómic clásico), Crumb vivió desde sus orígenes la viñeta rebelde y desatada. Sexo, drogas y rockabilly redneck empapan sus páginas, así como una crítica social despiojada de autocensura.

Pero la única forma de entender a Robert Crumb es, valga la obviedad, leer a Robert Crumb y para eso Libros del Kultrum ha traído a nuestras costas una joya bibliográfica. Memorias de R. Crumb: Remembranzas y otras chanzas es todo lo que un fan del artista puede pedir. La posibilidad de conocer la vida de Crumb con sus palabras, sumada a una larga lista de viñetas geniales, así como la inclusión de un CD de sus canciones favoritas convierten «este trasto en una tentación irresistible», como dice en la introducción Peter Poplaski, artífice de esta jugada literario-visual. ¡Ojo! No sólo los fans deben tirarse a la piscina, también los no iniciados en la obra del maestro que descubrirán un mundo destartalado de creatividad e ingenio de los que escasean, ¡no ya en estos tiempos!, sino en todos.

Como todas las memorias, Crumb empieza por sus primeros pasos, a los que dedica más de lo esperado. Nos topamos así con una infancia a trompicones, yendo de Estado en Estado, arropada por una madre que lo condenó a un eterno complejo de Edipo y un hermano al que siempre quiso emular (también dibujaba cómics), hasta su suicidio final. Un alma curiosa y particular, la de su hermano, que se decía a sí mismo «Místico Fracasado», y del que puede leerse auténtica pasión por parte del dibujante. De su padre mejor ni hablar. Más allá de su rudeza, Crumb no lo trata apenas. Lo que sí merece la pena ser dicho es como, ya desde estas primeras páginas, sorprende la calidad literaria que despacha el protagonista. No es sólo dibujo lo suyo, sino un verdadero talento para comunicar con soltura e ironía, con mucho humor, tema de lo que hablaremos más adelante.

Superada la mayoría de edad en la obra, entramos en una de las etapas más conocidas de Crumb, principalmente porque ha sido uno de sus temas fetiche a la hora de narrarse en sus viñetas: la época hippie y la migración a San Francisco. Tras una serie de fracasos familiares (llegó a casarse por primera vez muy joven) y un agobio existencial propio de quien siente un nudo en el estómago pensando en que la monotonía de su vida comienza con apenas 24 años, Crumb se largó a vivir el idilio hippie con la primera pandilla que se lo propuso. Allí, en California, fue donde el artista fundió el cráter sobre el que reposó gran parte de su delirio creativo. Palanganas de LSD y maría dominaron su cerebro. Fue víctima agradecida del embrujo lisérgico cotidiano. Como él mismo asegura: «Las sustancias psicotrópicas me liberaron de mi programación social». Y fue con esa liberación cuando cayó, al igual que toda una generación de norteamericanos, embaucado por En el camino, de J. Kerouack, y las historias del grupito de vivales y farreros creativos de moda en aquellos tiempos, llamado Beat Generation. El espíritu liberado de aquella teoría existencial; encomendada a la desaparición del ego en favor de una colectividad de buenas ondas y experiencias profundas, lo animó a abandonarse a la creación. En su caso, al cómic.

Así que, a mediados de los 60 es cuando podemos dar por iniciado el pistoletazo de salida a la obra que acabaría haciendo de este flacucho miope y ensimismado uno de los dibujantes más importantes del siglo XX. Lo que se debe entender, antes que nada, sobre la obra de Crumb, ya sea en sus inicios, en su cenit o en la actualidad, es que no puede ser leído desde la literalidad. Él es ironía en su máximo exponente. Rebosa chanza y desparpajo, de arriba a abajo, de abajo a arriba.

Al autor se lo ha tildado mucho de demacrado sexista e incluso de racista confeso. Pero, como diría el propio Poplaski, eso sería caer en la «enfermedad de la blanca culpa liberal». Porque lo cierto es que en la obra de Crumb no se salva ni Dios. Hay una conjunción de estereotipos y nadie está tocado por el milagro de la inviolabilidad. El primero de todos, el propio Crumb. Cuando tiene que ponerse a parir, no duda en descongelar toda la chicha posible. Se dibuja de bufón salido para arriba; de pringado, paria, gilipollas, cobarde, inmaduro. Mucho antes de que viéramos a Eminem en Ocho millas poniéndose a caldo para ganar la batalla de gallos final, Robert Crumb ya exhibía sus desgracias deslizando todos sus miedos en sus personajes. Algunos representados como él mismo, otros como extensiones de su propia inseguridad existencial.

No obstante, eso hay que decirlo, cuando tiene algún apetito sexual en sus viñetas lo suele culminar bien. Se termina satisfaciendo. Ocasionalmente, de forma algo cruda, pero indiscutiblemente cómica. Un humor que se pasa a veces de frenada y cae en un sadismo que a la sensibilidad popular ha indignado desde los años 60, pero que participa de ese viejo refrán: «El humor negro es como las piernas. Hay quien tiene y hay quien no». Todo lo que indigna en Crumb está en el acervo cultural. Una argamasa de perversiones atávicas que explota como un grano en sus cómics, por ejemplo, con los incestos de Joe Fellatio (el apellido lo dice todo) o la pederastia de Mr. Natural (bizarrísima representación de Dios).

Ah, hablando de sexo… Cualquiera que haya leído, nada más sea un par de páginas de Robert Crumb, sabe de sus devaneos eróticos. Es, en sus propias palabras, «un tarado sexual extravagante y excéntrico. Un esclavo de los culos». De hecho, y gracias a que el libro son unas memorias, sabemos que el que más lo cautivó fue el de su mujer, la también artista Aline Kominsky-Crumb, que consiguió que abandonara esa debilidad vital (tan declarada en su propia obra) que lo había hecho dejar atrás a su anterior pareja, y no relacionarse con su hijo Jess durante siete años. Al nacimiento de su hija Sophie, que tuvo con Aline en 1981, Crumb ya era un artista consagrado, deseado, admirado y más maduro, mal que sus cómics no lo tradujeran. Y, aunque nunca dejó de ser «indecente» (cosa que no suele desearse de un padre), sí actuó desde el principio como figura paterna en esta segunda ocasión. Al menos, es lo que él cuenta…

Pero volviendo al tema erótico, podría decirse que la magia de Crumb es que socializa con la concupiscencia pueril de todos nosotros en un clamor obsceno contra la mojigatería moral. El placer es tan nuestro como suyo, y seguro que eso lo catapultó a esa fama temprana y mal gestionada, que todavía le dura galvanizada. Porque lo cierto es que, como él mismo asume, jamás le fueron los «putos famosillos». Robert no gusta de verse agasajado porque en la caricia el artista underground se doméstica, como decíamos al principio.

De ahí que Crumb eviscere con un afilado bisturí la decadencia humana, tanto si es congénita a la raza como al sistema capitalista y la sociedad de consumo, y siga aborreciendo de paso la trastienda de la fábrica cultural. Afirma que le repatea la colleja que los «carniceros», de ayer y de hoy, se lleven el beneficio por vender la carne que los cerdos (entre los que se incluye) se esfuerzan tanto por criar. Porque, pasados 10 años, según «el artista underground favorito de América», los creadores se queman en la vorágine de producción que les exige la industria. Sacar tanta salchicha acaba por dejar a los cerditos de la creación secos como la mojama. Hasta que, finalmente, como admite: «A medida que el imperio Crumb se expande más allá de mi control, paso más tiempo dedicado al negocio que dibujando» y eso, en tanto que artista y no empresario, pues no sienta muy allá. Crear exige pericia, agallas y adiestramiento, que decía Bukowski, y un hombre que, como clama en sus memorias, prefiere la muerte a la mediocridad: «Así que mi lema es ‘cada dibujo, una obra maestra’», sólo puede maravillar en su inmenso coraje. Las memorias de Crumb son un repaso tanto al cómic como a la industria cultural, al humor, al arte y a la batalla por seguir en pie. Como dice Rocky: «sé que no puedo vencer a ese tío, solo quiero llegar hasta el final, aguantar de pie hasta que acabe el combate» y, como sentencia Crumb respecto a esa frase: «Esta es la única victoria que podemos esperar». Y Robert, hoy apartado del mundo en su idílica casita del sur de Francia, viejo, viejo verde pero con la leyenda a sus espaldas, puede fardar de haberlo logrado. De seguir aguantando a la espera de la última campanada.