Una peligrosa fascinación por el poder

«En nuestro mundo, políticos, tecnócratas y expertos se han arrogado la facultad de anticipar amenazas y, en consecuencia, planificar el mañana por nuestro bien»

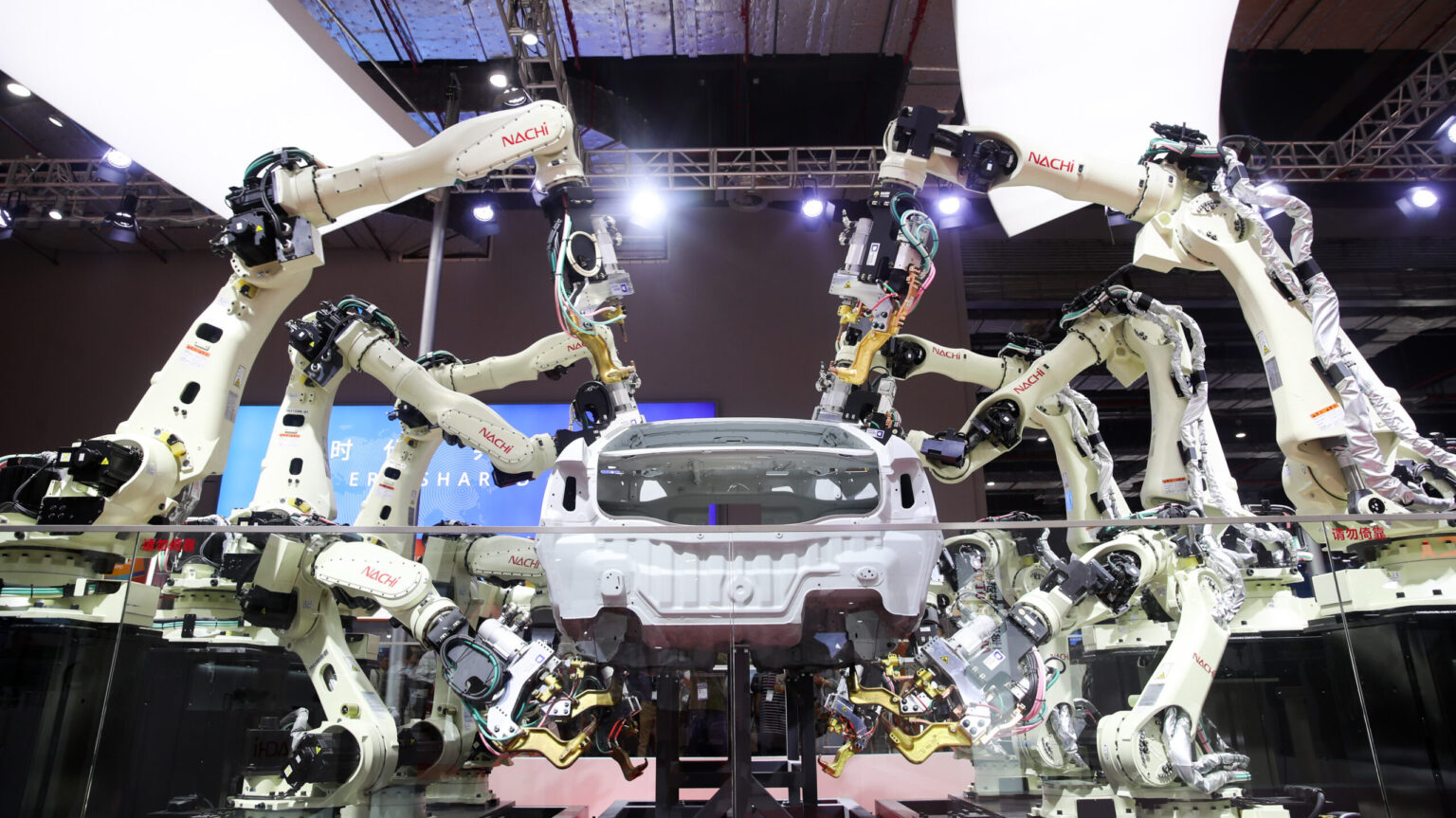

Construcción de un coche eléctrico en China. | Zuma Press

Sé que en tiempo de elecciones resulta difícil capturar la atención con temas no directamente relacionados, pero, a propósito de la reciente prohibición del Parlamento Europeo de vender coches con cualquier tipo de motor térmico en la Unión Europea desde el año 2035, quisiera proponerle, querido lector, un pequeño viaje en el tiempo, hasta el día en que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en los Estados Unidos.

Recuerdo que horas antes de que los estadounidenses acudieran a lar urnas, el diario en el que entonces trabajaba me pidió que grabara en vídeo un análisis sobre la victoria de Hillary Clinton. Sugerí grabar también uno sobre la victoria de Trump, por si saltaba la sorpresa. Ante mi sugerencia, arquearon las cejas, sonrieron y me dijeron que sería una pérdida de tiempo: eso no podía suceder. Lo garantizaban las encuestas y, sobre todo, las convicciones dominantes en la redacción.

Sin embargo, ocurrió. Los votantes decidieron pasar por encima de los pronósticos. Y Trump ganó. Mientras mi vídeo se perdía para siempre en algún disco duro una marea creciente de periodistas, políticos y analistas transitó de la perplejidad a la indignación. Tanto desde la derecha como desde la izquierda, las imprecaciones y severísimas advertencias coparon los artículos de opinión, las tertulias televisivas y los tuits: calificativos como machista, homófobo y racista florecieron por doquier; y los insultos a los votantes estadounidenses, también.

Los análisis más templados llegarían más tarde para concluir que la culpable de esta anomalía había sido la reactancia de una sociedad dividida en «ganadores y perdedores» por los efectos de la globalización, y que el catalizador tenía un nombre: populismo. Colocar el foco en los efectos negativos de la globalización tenía una ventaja: desplazaba la responsabilidad hacia fenómenos inexorables, de tal forma que los políticos quedaban exculpados porque, a lo sumo, podían tratar de paliar estos efectos, mientras que el populismo, con sus soluciones simples a problemas complejos, se constituía en el enemigo a abatir.

Esta explicación, si bien contenía algunas partes de verdad, dejaba al margen cuestiones importantes. En psicología, se entiende por reactancia una reacción emocional en oposición a reglas o regulaciones que amenazan o suprimen determinadas libertades en la manera de comportarse o de expresar opiniones. Y suele desencadenarse cuando alguien es fuertemente presionado para que acepte un determinado punto de vista, actitud o hábito. Cuando esta reactancia se manifiesta en buena parte de la población, significa que algo está fallando en la política. Porque la política, contrariamente a lo que muchos parecen pensar, no consiste en imponer una determinada visión, sino que, partiendo de visiones diferentes, la política debe servir para que la inmensa mayoría se sienta representada, pueda debatir como corresponde en democracia, alcanzar acuerdos y asegurar la paz social.

Cuando sucede justo lo contrario, es decir, que la política consiste en la imposición de una determinada visión, la reactancia social se convierte en una profecía autocumplida. Que esta imposición esté motivada por una supuesta búsqueda del bien no evitará la reacción. Al contrario, la exacerbará porque, por lógica, todo aquel que se oponga a las buenas intenciones tenderá a ser calificado de inmoral. De hecho, ni siquiera es imprescindible tomar partido. Basta con mostrarse escéptico para que caiga sobre ti el manto de la sospecha. Como me sucedió a mí, cuando el subdirector de un conocido diario quiso colocarme en la falsa disyuntiva de elegir entre Trump o Hillary, entre espada o pared, porque yo había expresado serias dudas de que la reactancia social, que había llevado a Trump a ocupar el Despacho Oval de la Casa Blanca, se pudiera reducir a los efectos adversos de la globalización y el populismo.

En mi opinión, seguramente Trump habría sido derrotado por cualquier otro candidato, hombre o mujer, con ideas novedosas e imagen renovada, mucho menos implicado en la política del pasado que Hillary. Pero ese candidato nunca compareció. Así que la reactancia social solo pudo canalizarse a través de Trump. Sin embargo, el fenómeno trascendía los nombres propios: debía enmarcarse dentro del proceso de frustración y desconfianza ante la clase política que se observa en buena parte de Occidente.

Como apuntaba en este mismo diario, hace tiempo que Occidente transitó de la sociedad capitalista competitiva hacia la sociedad tecnocrática dirigida. Esto significa que la política ha acabado convirtiéndose en buena medida en materia reservada a una élite convenientemente acreditada. Así, el progreso que antes se proyectaba sobre la libertad de hacer, hoy consiste en vigilar lo que se hace y limitar cada vez más esa libertad.

En nuestro mundo, políticos, tecnócratas y expertos se han arrogado la facultad de anticipar amenazas y, en consecuencia, planificar el mañana por nuestro bien. Sin embargo, cada vez más personas sospechan, y con razón, que, detrás de su promesa de un futuro más seguro, no hay verdad sino ideología. Las demostraciones de que esto podría ser así se suceden sin cesar. La penúltima, la aprobación en el Parlamento Europeo de la prohibición de vender coches con cualquier tipo de motor térmico en la Unión Europea desde el año 2035.

Los partidarios de esta prohibición argumentan que la eliminación de los motores de combustión y la imposición de los vehículos eléctricos ayudará a acabar con nuestra dependencia del petróleo y hacernos más seguros frente a los déspotas. Sin embargo, lo cierto es que solo tres países producen el 91% del litio necesario para las baterías y ninguno está en Europa, y que la dictadura china, por sí sola, acapara el 80% del suministro mundial de litio, así como el 65% del grafito que se emplea generalmente para el ánodo de las baterías… ¿más independientes y seguros frente a los déspotas?, ¿de verdad?

Afirman también los radicales de la electrificación que esta medida proporciona la seguridad que la industria del automóvil necesita para aumentar la producción de vehículos eléctricos, lo que hará bajar los precios para los conductores, algo que los representantes de la industria automotriz, que son los que de verdad saben de automóviles, ven bastante más que improbable en el corto y medio plazo debido a la grave crisis logística, el encarecimiento de las materias primas necesarias y su cada vez más difícil acceso por culpa de las tensiones geopolíticas. Además, en su opinión, el drástico acortamiento de los plazos, lejos de acelerar la reducción de costes, implicará tener que invertir mayores cantidades de dinero de las que habrían sido necesarias con márgenes de tiempo más razonables, lo que inevitablemente repercutirá en el precio final del coche eléctrico durante bastante tiempo.

Por último, si el objetivo es reducir drásticamente las emisiones, cualquier alternativa debería ser tenida en cuenta. Pero, inexplicablemente, no sucede así. El Parlamento Europeo, dominado por socialistas, socialdemócratas y verdes, cerró la puerta a los combustibles sintéticos como posible alternativa a los coches eléctricos, sin dar opción siquiera a demostrar sus resultados. Y cabe preguntarse, ¿por qué esta cerrazón? Si se trata es de eliminar las emisiones, ¿qué más da una tecnología u otra mientras los objetivos se consigan? Como apuntaba otro articulista de este diario, Velarde Daoiz, mucho más versado en estos temas que yo, y cuyos artículos recomiendo encarecidamente, da la sensación de que lo que se pretende no es combatir el cambio climático sino convertir el automóvil, símbolo por excelencia del capitalismo y de la independencia individual, en un objeto cada vez más inaccesible, con la vista puesta en la colectivización del transporte y el control de la movilidad.

Además de la ideología (que no consiste en la búsqueda de la verdad, sino en el dogma), existe otro denominador común que debería hacernos desconfiar de quienes tienen una visión tan estrecha de progreso: todos de alguna manera están imbricados en la industria de las “políticas públicas”; es decir, tienen un evidente conflicto de intereses. Además, la fascinación que produce el ejercicio burocrático del poder puede llevar a creer que el futuro puede ser planificado. Sin embargo, nadie puede prever, no ya a 25 años vista, sino de un año para otro ni los avances ni las nuevas tecnologías que surgirán. La ilusión de que esto es posible necesita, precisamente, de la prohibición.

Hace ya más de un siglo, en un clima de fuerte rectitud moral, uno de los impulsores de la Ley Seca proclamó: “Esta noche, un minuto después de las 12, surgirá una nueva nación. Morirá el demonio del alcohol. De los barrios miserables no quedará más que el recuerdo. Convertiremos las cárceles en fábricas, las celdas en almacenes y silos. Los hombres caminarán erguidos, las mujeres sonreirán y los niños reirán. El infierno se habrá cerrado para siempre”. Sin embargo, los resultados distaron mucho de lo prometido: fue necesario construir nuevas cárceles para encerrar a quienes violaban la prohibición, el consumo de alcohol no se redujo, pero sí su calidad, con frecuentes intoxicaciones. Y, alrededor del tráfico ilegal, proliferaron mafias que corrompieron a muchos funcionarios y servidores de la ley, provocando una mayor degradación moral.

Este ha sido un error recurrente, desde entonces hasta nuestros días: olvidar que la sociedad no es idéntica al Estado. La sociedad está compuesta de personas, que se asocian libremente y forman comunidades de interés que los ideólogos no tienen derecho a controlar ni autoridad para someter a sus obsesiones. Pero entiendo que de este error cada vez viven más expertos, activistas y políticos. Y sería extraño que lo reconocieran cuando precisamente su supervivencia depende de que no lo reconozcan. Sin embargo, la creencia de que un puñado de ungidos puede planificar el futuro de millones de individuos siempre acaba conduciendo a un lugar peor del que se partía. Por lo pronto, la imposición de una determinada idea de progreso está socavando la credibilidad en la misma democracia. Y lo está haciendo cuando los occidentales más necesitamos confiar en ella.