De historia(s), memoria y ley

«Si queremos proyectar una mirada compartida sobre el pasado, no parece el mejor camino una ley que se arroga la potestad de establecer qué es la verdad»

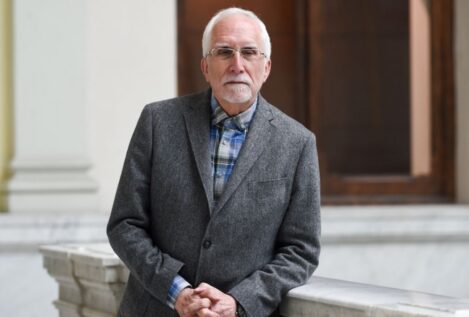

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, durante su reciente visita a la Comunidad Foral de Navarra. | Eduardo Sanz (Europa Press)

Sabido es que los anglosajones contraponen los términos story y history para distinguir, respectivamente, el relato personal o individual de un hecho pasado y la narración académica cronológica de los acontecimientos pretéritos, generalmente de carácter colectivo. Los hispanohablantes por nuestra parte designamos con la misma palabra –historia– la narración de hechos pasados, sea ésta personal o colectiva; si bien, cuando en un mismo contexto el término alude a una y otra realidad, para diferenciarlas y designar la interpretación científica de los hechos pasados, la historiografía, solemos escribirlo con mayúsculas: Historia. Una dicotomía que sin embargo no es excluyente, pues la historiografía cuenta entre sus fuentes, y no menos importantes, con los relatos, con las historias.

En una de esas historias, a partir de los recuerdos y testimonios familiares orales y escritos, basa su último y muy recomendable ensayo de Pablo De Lora, Recordar es político (y jurídico) (Ed. Alianza, 2024); en el que, tomando como leitmotiv el fusilamiento de su abuelo Cecilio el 28 de noviembre de 1936, reflexiona –entre otras muchas cuestiones– sobre cómo los relatos se convierten en Historia, y cómo ésta, en virtud de su juridificación, se transmuta en memoria; o, por emplear la terminología oficial, en Memoria Democrática; con mayúsculas las dos en la Ley 20/2022 que así se intitula; norma derogatoria por superación de la impulsada por Zapatero de 2007 conocida como ley de memoria histórica.

Al margen de las reflexiones del profesor De Lora –no voy a destriparle al interesado lector el contenido de la obra citada–, me quiero sólo detener en la cuestión de en qué contribuyen o han contribuido las citadas leyes, según la exposición de motivos de la última, a «fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de nuestra historia» y de las figuras y movimientos «que permitieron llegar a los acuerdos de la Constitución de 1978», y en qué han facilitado el «preservar y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista, a través del conocimiento de la verdad». Afortunadamente, aquí el legislador se contuvo, y no escribió La Verdad, con mayúsculas.

Si bien se observa, pronto se aprende que mal pudo ni puede contribuir al conocimiento y reivindicación de «los acuerdos de la Constitución de 1978» –que precisamente fueron fruto del consenso, la cesión y la renuncia recíproca– una ley como la de 2022, que fue aprobada en el Congreso sin la aquiescencia de 173 diputados (159 votos en contra y 14 abstenciones), o lo que es lo mismo, con el solo voto a favor del mismo número de parlamentarios, 173. En otras palabras, una ley nacida de la más absoluta falta de consenso.

Toda comunidad política precisa para cohesionarse no sólo a partir de los vínculos de naturaleza jurídico-administrativa que el Estado tiende a sus ciudadanos, sino que es necesario también que existan –y no en último lugar– unos cimientos emocionales comunes, basados en una mirada compartida sobre hechos pasados de carácter colectivo, histórico, y que sean reconocibles consensuadamente por todos. Un mito fundacional que a veces se refiere a hechos traumáticos, revoluciones, guerras de independencia, o, simplemente, al advenimiento de un cambio de régimen para desembocar en otro respecto del que existe un amplio consenso sobre la bondad de sus valores y principios inspiradores, diferenciados de los de la etapa anterior.

«Aún se mantiene la cuestión de, en no pocos casos particulares, quién fue víctima y quién victimario en la Guerra Civil»

Si queremos tomar como elemento cohesionador de la comunidad política que representa España la superación de la Guerra Civil y la dictadura, y proyectar sobre ello aquella mirada compartida, no parece que el mejor camino haya sido la promulgación de una ley que se arroga la potestad de establecer qué sea la verdad en asuntos que aún hoy resultan tan controvertidos como, por ejemplo, si la memoria de quien fue víctima pero también victimario durante la Guerra Civil merece ser preservada y mantenida en interés de la democracia. ¿Merece reconocimiento y preservación la memoria de quienes fusilaron al abuelo de Pablo De Lora por el hecho de haber militado en el bando republicano y haber sido luego reprimidos por ello?

Piénsese que la norma en cuestión establece nada menos que un «registro y censo de víctimas». Es decir, fija normativamente –con efectos jurídicos- hechos respecto de los que la propia historiografía, 85 años después, aún mantiene la controversia: la cuestión de, en no pocos casos particulares, quién fue víctima y quién victimario en la Guerra Civil.

Lo mismo ocurre con las declaraciones en las que la norma establece que hubo políticas de persecución o represión contra ciertas lenguas y culturas, extendiendo así la categoría de víctima a tales realidades. Las leyes de ordinario ordenan conductas: a tal hecho, corresponde tal consecuencia jurídica; no hacen, fuera de su exposición de motivos, declaraciones ni reconocimientos históricos ni políticos. Eso es propio y exclusivo de la Constitución y de las leyes de orgánicas y/o de organización del Estado. El carácter programático de tales declaraciones en una ley ordinaria lo que parece buscar es, por un lado, castigar (de hecho, está dotada de un régimen sancionador ad hoc) expresiones contrarias al contenido declarativo programático (y por tanto político, no jurídico) de la norma, y por otro lado, querer juridificar un relato que, al estar inserto en una ley, parece que objetivara unos hechos contados sin posibilidad de réplica. Un designio que se aleja del encuentro con esa visión compartida al pasado de la que hablamos, para sustituirla por la polarización.

La valoración subjetiva de los hechos históricos no sólo es inevitable, es que incluso es necesaria. La narración y exposición científica del pasado no puede prescindir de una perspectiva, la que sea –metodológica, científica, política, moral, ideológica–, en la reconstrucción de los acontecimientos. La condición de posibilidad para que hoy podamos formarnos nuestro propio juicio es la existencia de una ciencia histórica libre, que debe desenvolverse en un contexto análogo al de las libertades de expresión e información, que haga viable la investigación, que, por definición, ha de ser controversial y discutible, en la medida en que no es posible alcanzar con absoluta certidumbre la verdad objetiva de los acontecimientos individuales o sociales del pasado. Algo a lo que no contribuye un cuerpo normativo fruto del disenso y que impone un «deber de memoria de los poderes públicos» conducente a la polarización.

Son los propios ciudadanos quienes, a la luz del debate historiográfico y cultural, deben conformarse su propia visión de lo acaecido, la cual, además, puede variar en el futuro.