'Ocho días de mayo': crónica del fin del país de Hitler

El veterano y prestigioso periodista alemán Volker Ullrich narra en su nuevo ensayo el derrumbe del nazismo y la capitulación de Alemania

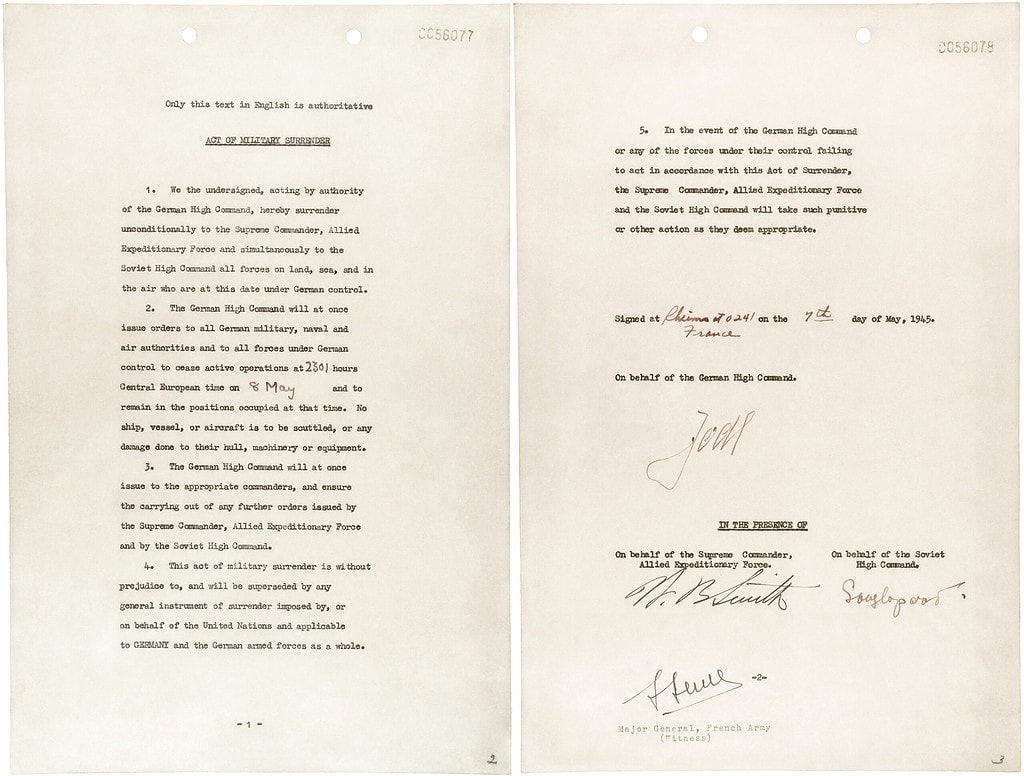

La rendición incondicional de la Wehrmacht alemana se firma en Berlín - Karlshorst el 8 de mayo de 1945. El Mariscal de la Unión Soviética G. K. Shukov firma el documento de rendición como representante del Ejército Rojo, a la izquierda el Viceministro de Asuntos Exteriores soviético A. J. Wyschinskij, a la derecha el General de Ejército, W. D. Sokolowski. | Wikimedia Commons

El 30 de abril de 1945 Adolf Hitler y Eva Braun se suicidaron en el búnker de la Cancillería del Reich. Las tropas soviéticas ya estaban entrando en Berlín y el régimen nazi se desmoronaba. Sin embargo, entre la muerte del dictador y la rendición incondicional de Alemania, que se firmó el 8 de mayo, pasó algo más de una semana. El veterano y prestigioso periodista alemán Volker Ullrich -autor de una biografía de Hitler en dos volúmenes- traza en Ocho días de mayo (Taurus) la crónica del derrumbe del nazismo y del país al que arrastró con él.

Muerto el Führer, su sucesor debía ser, por rango, Göring o Himmler, pero un Hitler que ya había perdido por completo el contacto con la realidad los apartó por considerarlos traidores por sus intentos de negociar en secreto con los aliados la rendición. Dejó instrucciones a su secretario Martin Bormann de que el sucesor fuera el almirante Karl Dönitz, comandante en jefe de la Marina de Guerra, que a esas alturas ya no podía gestionar otra cosa que la derrota de un régimen fantasmagórico. Y dejó también instrucciones de que incineraran su cuerpo y el de su amante, porque sabía lo que había sucedido con Mussolini y Clara Petacci, cuyos cadáveres se habían colgado boca abajo en la plaza de Loreto de Milán, y no quería acabar exhibido del mismo modo en la Plaza Roja de Moscú.

Ullrich logra plasmar de un modo admirable el limbo de estos ocho días, el caos que se apoderó del país durante esta prolongación de la agonía. Lo hace abordando los acontecimientos más relevantes día a día y orquestando una obra coral, que sigue el destino de diversos personajes relevantes durante esta semana histórica. Hila además con gran fluidez testimonios sacados de diarios privados y otros textos escritos en esos momentos por alemanes y miembros de las tropas aliadas.

Con los americanos, en condición de periodistas acoplados al ejército, entraron los dos hijos díscolos de Thomas Mann, Klaus y Erika. Klaus deja en sus artículos en el periódico militar The Stars and Stripes uno de los testimonios más lúcidos y perturbadores sobre la actitud de sus compatriotas al final de la guerra: «Da la impresión de que no lamentan nada más que la molesta situación en la que se encuentran. No entienden por qué ellos tienen que sufrir así. ʻ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer esto?ʼ, se preguntan poniendo cara de candorosa ingenuidad y de la más absoluta inocencia. ʻ¿Acaso no hemos sido siempre ciudadanos trabajadores y cumplidores de la ley?ʼ» La gran periodista Martha Gellhorn relató algo muy similar: «Nadie es nazi. Nadie lo ha sido nunca. (…) No constituye un espectáculo muy edificante ver a todo un pueblo que se sacude de encima cualquier responsabilidad». Y es que al acabar la guerra parecía que en Alemania nadie hubiera vitoreado al Führer, militado en el partido nazi o sabido de la existencia de los campos de exterminio.

La situación con la que se encuentra Klaus Mann cuando regresa a Múnich y visita el palacete en el que había vivido con sus padres es de devastación absoluta: «La que en otro tiempo se consideraba la ciudad más hermosa de Alemania, una de las ciudades más atractivas de Europa, se ha convertido en un gigantesco cementerio. En todo el centro no ha quedado, sin exagerar, ni un solo edificio en pie. (…) Con gran esfuerzo he logrado orientarme por las calles que otrora me eran familiares. Era como un mal sueño». La mayoría de ciudades alemanas han quedado en una situación similar. Sin embargo, el mayor horror lo destapan las tropas aliadas cuando van liberando los campos de exterminio. Durante largos días vagan sin rumbo miles de prisioneros y trabajadores forzosos y desplazados (había en Alemania al final de la guerra más de siete millones y medio). Algunos se organizan en pequeñas partidas y asaltan casas en busca de alimentos u objetos de valor. Muchos de los soviéticos que deben regresar a su país se resisten a hacerlo por miedo a represalias. Además, empiezan a actuar los Wervolves, partidarios del régimen nazi que se niegan a aceptar la derrota y se organizan en pequeñas guerrillas tratando de sembrar el caos.

En el avance de los aliados, el Ejército Rojo es el más temido. A su paso se producen saqueos e innumerables violaciones de mujeres alemanas, tratadas como botín de guerra. La población teme menos a los americanos, que se muestran más amigables. El miedo a los soviéticos es tal que se da un alto número de suicidios entre los civiles. En algunos lugares, como la pequeña ciudad de Demmin, adquiere proporciones epidémicas; el pánico colectivo es contagioso.

Entre tanto, algunos científicos se entregan a los americanos. Por ejemplo Wernher Von Braun, el creador de las temidas V2 que asolaron Londres. Se presenta como apolítico y, en su condición de experto en cohetes, será trasladado a Estados Unidos y tendrá un papel relevante en la carrera espacial durante la Guerra Fría. Ya en suelo americano, el tipo suelta esta perla: «Mi país ha perdido dos guerras mundiales. Esta vez me gustaría estar del lado de los vencedores». Mientras tanto, los jerarcas nazis tratan de esconderse y huir del país. Los que acaban detenidos son alojados durante un tiempo en el hotel balneario de Mondorf-les-Bains, a la espera de ser juzgados. De nuevo Klaus Mann hace una descripción brillante de uno de los prisioneros de más peso, Göring: «Es astuto, porfiado y calculador. Con una notable autodisciplina consigue adaptarse a las nuevas circunstancias. Se esfuerza -y no es torpe, ni mucho menos- en causar buena impresión y por ganarse la simpatía de todos aquellos a merced de los cuales se encuentra ahora». Aunque en estas artes el maestro absoluto fue Albert Speer, capaz de convencer a sus captores y jueces de que él prácticamente pasaba por ahí, cuando no solo fue el arquitecto de Hitler sino ministro en su gabinete y persona muy cercana al psicopático líder. Gracias al manejo de sus modos aristocráticos y su cultura, fue el jerarca nazi que salió mejor parado de los juicios de Núremberg.

Ullrich sigue el destino durante esos días de muy diversas figuras, por ejemplo, de tres opositores al nazismo que tendrán un papel muy relevante en la política alemana de la posguerra: Konrad Adenauer, Helmut Schmidt y Willy Brandt. Hay que pensar en el futuro y los americanos despliegan a sus Monument Men, la unidad militar especializada en recuperar las obras de arte saqueadas por los nazis por toda Europa. El libro está repleto de pequeñas historias personales en medio de la Historia en mayúsculas, como la de Marlene Dietrich. La actriz entró en Alemania como animadora de las tropas del general Omar Bradley y pidió ir a Auschwitz en busca de su hermana. Pero no se conmuevan antes de hora, porque no estaba prisionera allí, sino que regentaba con su marido el cine exclusivo para los SS del campo en sus ratos libres. Dado que Dietrich era una estrella y fue una activa antinazi, la historia de su poco ejemplar hermana se mantuvo en la más absoluta discreción.

Hay episodios cargados de simbolismo como la llegada de las tropas americanas y francesas al Berghof, el refugio alpino de Hitler, semiderruido por los bombardeos. Con los franceses iba como militar el actor Jean Gabin. Con los americanos, Klaus Mann y la reportera de guerra Lee Miller, antigua musa de Man Ray, reconvertida en fotógrafa. Ella es la protagonista de una de las fotografías míticas de esos días: la que toma el 1 de mayo su colega David E. Sherman y en la que aparece Lee desnuda en la bañera del apartamento muniqués de Hitler, con una imagen del dictador apoyada contra la pared. En el suelo, sobre la alfombrilla, están las sucias botas militares de la hermosa reportera gráfica, que antes había sido modelo.

No es la única foto emblemática. La más icónica es la del soldado soviético colocando la bandera roja con la hoz y el martillo en el tejado del Reichstag. Calculada propaganda. La primera bandera se había colocado 36 horas antes, cuando todavía se combatía en el edificio. Pero no era más que un trapo rojo y hubo que escenificar algo más cuidado para la posteridad. Se encargó de ello el fotógrafo Yevgeni Jaldéi, que logró una imagen de indiscutible fuerza visual. Sin embargo, meses después, alguien se percató de que había un pequeño problema: el soldado que coloca la bandera llevaba un reloj en cada muñeca, lo cual indicaba que al menos uno era fruto del pillaje. Así que se procedió a un retoque y se borró uno de los relojes. Como es bien sabido, Stalin tenía gran afición al retoque fotográfico: no solo eliminaba físicamente a sus rivales, sino que los borraba de las fotos, fue todo un pionero del Photoshop. Dado que lo soviéticos se les habían adelantado en la toma de Berlín y habían logrado una imagen icónica, los americanos contraatacaron propagandísticamente con otra de sus soldados sosteniendo la señal de carretera de Múnich, la cuna del movimiento nazi, que habían tomado ellos. Todos estos documentos gráficos que comento están incluidos en el libro, que lleva pocas pero muy bien seleccionadas fotografías.

En estos momentos históricos los símbolos para la posteridad eran importantes, entre otras cosas porque ya estaba germinando la futura Guerra Fría. Eso dio pie a una situación estrambótica: la rendición incondicional de Alemania se firmó dos veces, en dos días consecutivos. El 7 de mayo Alfred Jodl, jefe del Estados Mayor de la Wehrmacht, firmaba en Reims la capitulación. Pero Stalin no se dio por satisfecho. Pidió a Eisenhower que se repitiera el acto y el comandante americano acabó cediendo. Lo que quería el líder soviético -cuyo país era el que más muertos en combate acumulaba- era que la humillación fuera total y que los máximos representantes de los tres cuerpos del ejército alemán estamparan su firma en el documento. Y sobre todo: que el acto se celebrase en Berlín, la capital, a la que los soviéticos habían llegado antes que los americanos. Stalin se salió con la suya y el 8 de mayo se escenificó la segunda de definitiva capitulación.

Thomas Mann, el dios de las letras germanas de la época, se había mostrado en los albores del nazismo titubeante, pero acabó convertido en un faro intelectual de la Alemania antihitleriana. El 10 de mayo, dos días después de la rendición incondicional, desde su exilio en California hizo un discurso radiofónico: «Es una hora grande, no solo para el mundo vencedor, sino también para Alemania; la hora en la que el dragón ha sido abatido, en la que el vil y morboso monstruo llamado ʻnacionalsocialismoʼ está dando sus últimas boqueadas y Alemania se ve libre al menos de la maldición de llamarse ‘el país de Hitler’. Si hubiera podido liberarse sola, antes, cuando todavía había tiempo, o aunque hubiera sido tarde, en el último momento; si hubiera podido celebrar por sí misma su liberación, su vuelta a la humanidad en medio de las campanadas y el sonido de la música de Beethoven, en vez de que ahora el fin del régimen hitleriano sea asimismo el hundimiento total de Alemania, habría sido, desde luego, mejor, habría sido lo más deseable».