Nuestro cerebro y nosotros

Nada de lo que el ser humano ha descubierto en nuestro planeta puede rivalizar con la complejidad de nuestro cerebro

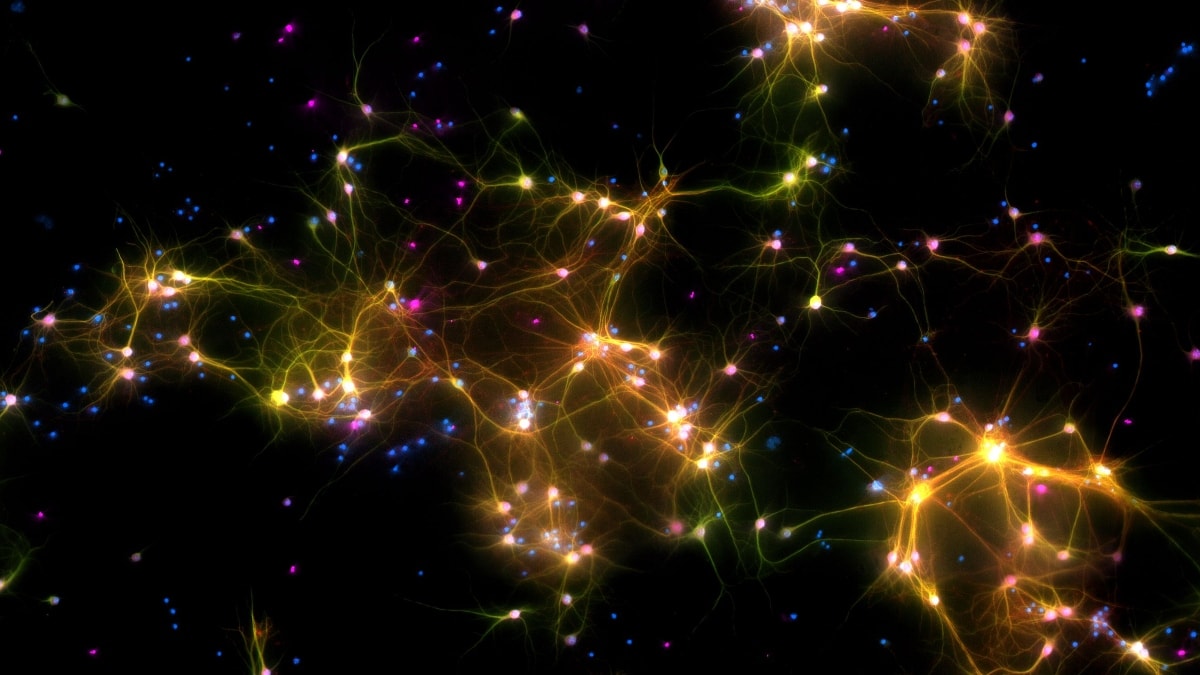

Neuronas. | Cover Images (Zuma Press)

Leo en una revista científica el otro día que se ha descubierto que el gluten de trigo causa inflamación en el cerebro de ratones. Ya se sabe que el gluten puede causar inflamación en el sistema digestivo humano, pero éste es el primer estudio que permite anticipar que el gluten también puede causar inflamación en la región hipotalámica del cerebro humano, lo que, si se confirmara, significaría que la ingesta de pan, por ejemplo, dañaría el cerebro y afectaría la regulación del metabolismo. No soy alarmista y esto no significa que deberíamos dejar de comer pan; la única razón porque lo saco a colación es porque es un ejemplo de lo mucho que vamos hallando sobre el cerebro humano en los últimos años que antes ignorábamos.

Parece ser que nada de lo que el ser humano ha descubierto en nuestro planeta a lo largo de nuestra existencia como especie puede rivalizar con la complejidad de nuestro cerebro. No obstante, o quizás por causa de esta complejidad, hasta relativamente poco, el cerebro era uno de los territorios menos explorados, menos conocido que el espacio, por ejemplo. Esto está cambiando y en años recientes los avances de la neurociencia –la ciencia que se ocupa del sistema nervioso en su totalidad y que presta especial atención al cerebro– han sido imparables, debido también a los avances en todas las tecnologías que nos permiten ver y medir lo que sucede en las conexiones y redes neuronales (uso la primera persona del plural de forma generosa y para referirme a los seres humanos y no para sugerir que yo tenga nada que ver con todo esto). De esta manera estamos descubriendo una serie de cosas que a mí, mero aficionado de la materia, me parecen francamente asombrosas y, de todos modos, dignas de darse a conocer, porque nos ayudan a entender mejor quiénes somos, a curar enfermedades y remediar otros males, además de a entender a qué impulsos neuronales se deben tantas cosas que hasta hace poco atribuíamos a otros factores. Entre muchas otras cosas, entender nuestro cerebro también nos ayuda a entender la diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Lo que expongo a continuación, el lector lo puede consultar en libros de David Eagleman, en podcasts de Olov Krigolson o en varias revistas neurocientíficas, en las que se publican normalmente los estudios en los que se basan estas conclusiones.

El cerebro humano consiste en unas 86 mil millones de células que se llaman neuronas, que son células que transportan información. Las neuronas están estrechamente conectadas en intrincadas redes y el número de conexiones entre ellas en nuestro cerebro es tal que supera mi capacidad de comprensión (cientos de trillones, según parece, sea lo que sea esto; parece que hay 20 veces más de conexiones neuronales en un milímetro cúbico de tejido cortical del cerebro que seres humanos en el planeta).

Sistema dinámico

Hasta años recientes, nuestra comprensión y representación del cerebro lo dibujaba como un órgano con diferentes regiones, cada una de las cuales dedicada a una tarea distinta, como la visión y otros sentidos y funciones. Pues bien: parece que este modelo es inexacto. El cerebro es un sistema dinámico, dice Eagleman en Livewired: altera constantemente sus circuitos para adaptarse a las exigencias del ambiente y las capacidades del cuerpo. Es, por así decir, una comunidad muy activa de unos trillones de organismos interconectados que no deja de transformarse; las conexiones entre neuronas nacen, mueren y se reconfiguran constantemente. Nuestro cerebro cambia según lo que hacemos y según lo que aprendemos a diario. En cada momento, mientras discutimos con un pariente, nos bañamos en el mar, nos enamoramos con una chica (o un chico) en la playa, escuchamos una canción, vemos una película nueva, descubrimos un nuevo chiringuito (doy ejemplos veraniegos), la enmarañada jungla de nuestro cerebro se transforma en algo distinto a lo que era hasta hace sólo un momento antes.

Es decir, no dejamos de cambiar como personas, nunca somos la misma. Todas nuestras experiencias vitales, por muy nimias que sean, plasman los detalles microscópicos de nuestro cerebro. (Además, nuestra percepción de la realidad tiene mucho más que ver con lo que sucede dentro de nuestro cerebro que con lo que sucede en el mundo exterior, dado que todas nuestras experiencias sensoriales tienen lugar dentro del cerebro; nuestro cerebro no tiene acceso directo al mundo exterior). Y esta es parte de la razón porque, pese a compartir el mismo ADN que nuestros antepasados, somos unos seres completamente distintos que los humanos de hace unos 30.000 años. Nuestras experiencias son diferentes. Precisamente esta es una de las ventajas que tenemos sobre otros animales: cuando nacemos, nuestro cerebro es incompleto, está formado sólo a medias. Esto permite que el mundo a nuestro alrededor y nuestras experiencias completen su formación. Nuestro cerebro se adapta al mundo y se ajusta para reflejar retos y objetivos, moldeando sus recursos para corresponder a los requerimientos de sus circunstancias. Y cuando no tiene lo que necesita, el cerebro lo crea. Esto forma parte de la plasticidad del cerebro o la así denominada «neuroplasticidad».

Es la razón por la que nuestra identidad está sometida a unos cambios constantes. O porque una persona ciega puede aprender a ver de otra manera, no sólo mediante el sistema braille (es decir, a través de los dedos), sino a través de otros sentidos, mediante auriculares sónicos o chalecos sensoriales; el cerebro puede aprender a interpretar cualquier información que llega a través de los sentidos, ya que en última instancia toda la información que le llega por medio de distintos circuitos sensoriales se convierte en el cerebro en señales eléctricas (lo que se conoce como «sustitución sensorial»). O porque lo que volvemos a hacer una y otra vez se acaba reflejando en la estructura de nuestro cerebro. Las cosas a las que le dedicamos tiempo modifican nuestro cerebro si estas cosas tienen relevancia para nosotros, si se alinean con recompensas y metas. De ahí que lleguemos a ser la información que digerimos.

Inconsciente

Pero, para que se produzca esta plasticidad neuronal, por ejemplo en los jóvenes que quieren aprender algo en el aula, es necesario que los alumnos se comprometan. Si el profesor se limita sólo a leer y presentar unas diapositivas o unos powerpoints, el cerebro del alumno no se involucra en procesar la información. Al alumno le ha de importar lo que quiere aprender, tiene que sentir curiosidad e interés. De no ser así, no se logrará la fórmula específica de neurotransmisores que se necesitan para que se produzcan cambios neuronales. De ahí que lo importante en la enseñanza no sea proporcionar respuestas, sino plantear preguntas que obliguen al que aprende a comprometerse con el material, a participar en el proceso en vez de limitarse a memorizar información.

Pero quizás lo más llamativo del trabajo del cerebro sea que, como ya anticipó Sigmund Freud, la gran mayoría del trabajo del cerebro es inconsciente; al cerebro le importa poco si somos conscientes de la información que recopila y de cómo guía nuestro comportamiento y nuestro pensamiento. Las más de las veces no somos conscientes de la miríada de decisiones que el cerebro toma por nosotros. Y ahora que lo pienso, quizás por eso los seres humanos seguiremos siendo un misterio en última instancia, por mucho que descubra la neurociencia.