Rushdie en el filo de la navaja

«Compruebo con alivio que el atentado (más de quince puñaladas, pérdida de un ojo, vida en el alambre) no ha podido derrotarlo en lo esencial»

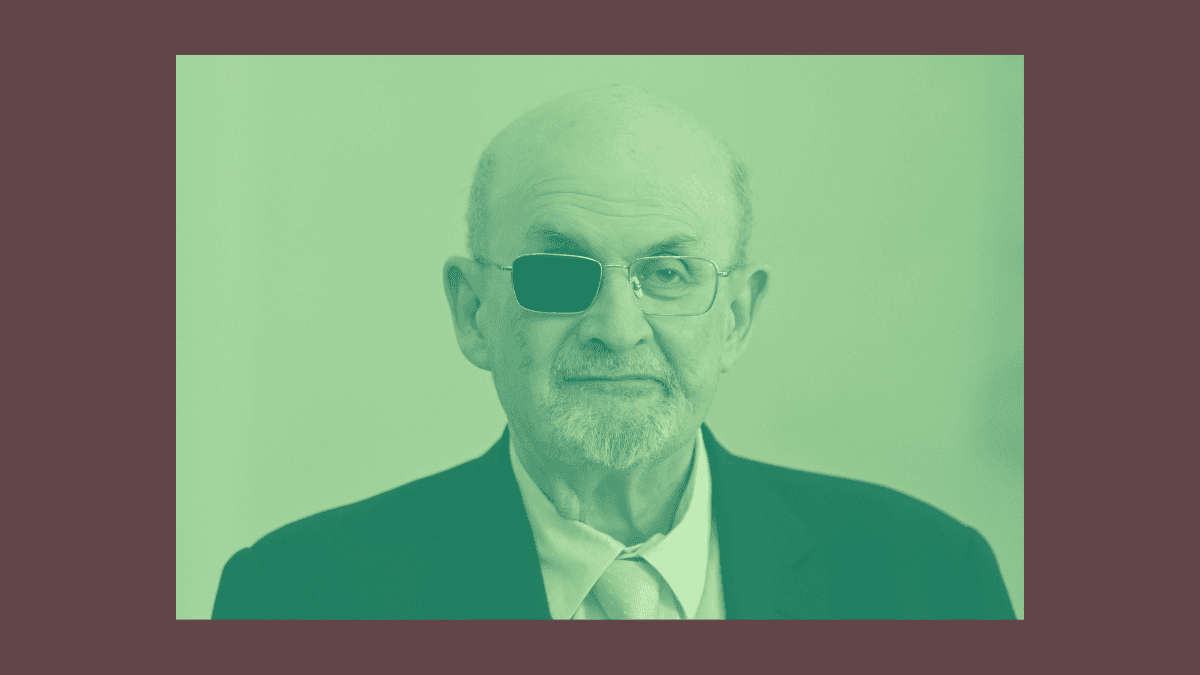

Salman Rushdie. | Europa Press

Asisto a la presentación de Salman Rushdie en el Ateneo de Madrid a propósito de la publicación en España de Cuchillo, sobre el terrible atentado que sufrió hace dos años, justo antes de empezar una conferencia magistral en Chautauqua, en el estado de Nueva York. La sala está llena, pese a que la cita es a las nueve y media de la mañana, una hora indecente en el mundo editorial y periodístico. Un buen augurio. Y compruebo con alivio que el atentado (más de quince puñaladas, pérdida de un ojo, vida en el alambre) no ha podido derrotarlo en lo esencial. Sigue siendo el mismo escritor irónico, punzante, barroco, enciclopédico y divertido de siempre.

Al igual que hiciera Ayaan Hirsi Ali en Nómada, Rushdie, en Joseph Anton, memorias en tercera persona, denunciaba no sólo la desgracia de la fetua que, como una lotería inversa, había caído sobre él, sino también la cobardía de muchos escritores, políticos y periodistas que no dejaban de acusarlo de haberse buscado su propia desgracia. En Cuchillo, en cambio, le sorprende la solidaridad con su situación y la unanimidad del rechazo. Como si el mundo libre por fin se hubiera dado cuenta, tras el 11S, Charlie Hebdo, la sala Bataclan y demás, que el islamismo es una amenaza para todos, el nuevo ropaje del viejo fascismo. (Esto, el inciso es mío, siempre y cuando los atentados nos sucedan en Israel, porque entonces se activa la cláusula antisemita que hace a los judíos responsables de su propia desgracia).

«Pensé antes de leerlo que la parte más endeble del libro sería inevitablemente el diálogo imaginario que establece con su agresor… Estaba equivocado»

Su milagrosa recuperación (gracias a la suerte, a la impericia del atacante, al auxilio oportuno de un miembro del público, a la ciencia médica, a la genética, al soporte emocional de sus hijos, su mujer y su hermana) corre paralela a la muerte por cáncer de dos grandes amigos suyos, Martin Amis y Paul Auster, lo que tiñe de melancolía todo el libro: sabe que su heroica supervivencia está datada. Pero esto no lo escribe desde la «culpa del superviviente», sino como un llamado a la acción y la conciencia. Es el mantra socrático lo que hace avanzar este recuento: «una vida sin reflexión no merece ser vivida». Tampoco sin amor, alegría y libertad. Tenemos todos los días contados, así que no te distraigas ni te confíes, parece decirnos Rushdie con esta contradictoria confluencia entre resistencia y fatalidad, azar y abismo.

El aplauso de pie al terminar el acto me conecta de inmediato con la dicha enorme de vivir en un país occidental, todavía libre pese a todo. Un Madrid refulgente de vida en primavera me invita a sentarme en una terraza a devorarme el libro. Todo puede quedar en suspenso una mañana, me digo con indulgencia.

Pensé antes de leerlo que la parte más endeble del libro sería inevitablemente el diálogo imaginario que establece con su agresor, como si a la cruda realidad de lo que cuenta necesitara de las muletas de la ficción, por más que estas tuvieran sostenidas por la magia del portentoso novelista que es Rushdie. Estaba equivocado. No se trata de un diálogo entre el versátil escritor y un zombi de vida rota, abducido por el mal a través de las redes sociales. Se trata de una conversación entre la razón y el fanatismo, entre el progreso ilustrado que desterró la imposición religiosa de la esfera pública y el creyente ciego que sigue a otros hombres hasta el crimen tan solo porque dicen hablar en nombre de dios, entre el humor del agnóstico y la seriedad adusta del sectario. Con el método de la reducción al absurdo, Rushdie va despojando de certezas a su adversario dialéctico hasta dejarlo desnudo de argumentos, preso en la cárcel y condenado a una vida horrible producto de su estupidez. Todo lo contrario que la vida de Rushdie, aunque esto no lo dice él, pletórica de dones, incluido el relativismo con que se toma ser un símbolo.

La libertad occidental costó tres siglos de guerra, exilios, condenas y derrotas. Todavía en mitad del siglo XIX, Pío IX hizo el último intento, a la desesperada, de oponer la religión a la modernidad liberal. Las ochenta refutaciones del Syllabus a los «errores de nuestro tiempo» eran en realidad una sola: impedir la separación entre la Iglesia y el Estado. Y fracasó. A partir de ahí, no sin vaivenes y mutuas concesiones, la religión se ha limitado al ámbito de lo doméstico, a la esfera de lo personal. Por fin el mundo católico se ponía en sintonía con el mundo protestante, cuya dispersión en diversas iglesias llevaba implícita la tolerancia, semilla del Estado laico. Entre las 95 tesis de Lutero (exitosas) a las ochenta reprobaciones de Pio Nono (fracasadas) se cifra el arco del laicismo en Occidente. Y una de las razones fundamentales de su éxito arrollador.

Loris Zanatta, probablemente el mejor intérprete del populismo, ha estudiado con enorme perspicacia la resistencia a estos cambios en el mundo cristiano y cómo es la matriz de una extraña transmutación de la fe religiosa en la fe política. El fascismo llevaba implícito el espíritu de cruzada. Es una restauración del pasado. Salazar, Franco, el primer Perón, Petain, Mussolini, querían restaurar un orden perdido en el que la soberanía imanaba directamente de Dios y se depositaba en la cabeza del Estado. Su némesis, también religioso, es la figura del revolucionario, cuyo plan mesiánico no se cumple en el pasado, sino en el futuro. Recuperar el paraíso perdido o querer construirlo produce el mismo resultado. El infierno en la tierra.

Esta transformación, que quedó trunca en el mundo musulmán tras el colapso del orden postcolonial, solo pueden completarla ellos mismos, del centro a la periferia. Hay muchas señales de que ya ha empezado. Las desveladas mujeres iraníes nos lo recuerdan heroicamente todos los días. Los millones de musulmanes moderados que aspiran a vivir en libertad (anhelo universal del ser humano) necesitan saber que podemos ser aliados confiables. Dejar Afganistán en manos de los talibanes no es el camino correcto. Reconocer a Palestina en manos de Hamás tampoco.

En una reunión del Penn América, en la que le pidieron, ya recuperado, hablar, Rushdie dijo: «Debemos entender que en el centro de todo lo que está pasando hay unas historias, y que las fraudulentas narrativas de los opresores han cautivado a mucha gente. Debemos trabajar para superar las falsas narrativas de tiranos populistas y locos contando mejores historias, historias en el seno de las cuales la gente desee vivir».