El activismo de los imbéciles

«El mensaje de estos grupos es muy claro, aunque no lo digan en voz alta: si no te sometes a mi causa, destruiré tu estilo de vida»

«El mensaje de estos grupos es muy claro, aunque no lo digan en voz alta: si no te sometes a mi causa, destruiré tu estilo de vida»

La semana pasada unas 100.000 personas se quedaron sin electricidad en Berlín por un sabotaje

España se mantiene como uno de los países que más estudiantes Erasmus recibe y envía dentro de Europa

La competición auguró que habría un sistema semiabierto de 16 equipos: 12 permanentes y cuatro por méritos deportivos

Espera «resultados positivos» del informe sobre el proceso de adhesión a la UE tras hablar con Von der Leyen

Habría compartido en varias ocasiones propaganda de la organización terrorista Estado Islámico

«Fue uno de los grandes directores europeos de la segunda mitad del siglo XX; sin duda el más original y visionario, también el más radical y polémico»

El cantante británico completa el segundo maratón de su vida 25 minutos más rápido que el anterior, celebrado en Tokio

El escritor defendió un liberalismo basado en instituciones sólidas, civilidad y libertad individual

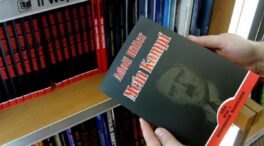

Hace un siglo, el 18 de julio de 1925, apareció publicada Mein Kampf (Mi lucha), la obra de Adolph Hitler que es la Biblia del nazismo

Aunque está adscrito a la Universidad de Londres, los títulos de este centro están reconocidos por el Espacio Europeo de Educación Superior

‘La estela de Selkirk’ visita los lugares más sugerentes en busca del «núcleo primigenio del que surgen las historias»

«Al filólogo Miguel Pardeza le tenemos que agradecer este regreso de Ruano que comienza con uno de sus mejores libros: ‘Siluetas de escritores contemporáneos’»

El presidente ucraniano ha reiterado su voluntad de diálogo en declaraciones a los medios

Las mejores fotos del día del martes 6 de mayo

«Mario Vargas Llosa era un tipo íntegro, que no debía nada a nadie y por eso era un lujo gratuito en el hemisferio cultural occidental y en nuestras calles»

Las mejores fotos del día del jueves 3 de abril

Dada la crisis actual y la importancia de Berlín en Europa conviene una explicación sobre los términos políticos alemanes

La biografía oral escrita por Dylan Jones, basada en 182 entrevistas, retrata a un músico que nunca dejó de reinventarse

Tras años sin publicar, la escritora argentina regresa con seis relatos que exploran la incomunicación, el miedo o la culpa

La FCJE condena el apuñalamiento «claramente antisemita» sufrido por un turista vizcaíno en el Memorial del Holocausto

Las mejores fotos del día del 24 de febrero

El líder de los liberales abandona la política tras la debacle de su partido, que no consigue entrar en el Bundestag

La víctima está siendo asistida y cuenta con el apoyo y seguimiento del Gobierno de España

El hombre regresó a la escena del crimen y los servicios de seguridad le detuvieron tras detectar sangre en sus manos

La exposición “Caminos Místicos” muestra la continuidad de una tradición de más de 4000 años

El líder de la CDU y candidato a canciller Friedrich Merz afirma que «no habrá cooperación con AfD»

El líder nacional acudirá el viernes al encuentro de trabajo con los primeros ministros y dirigentes ‘populares’ en Alemania

El Oktoberfest es un festival que se celebra en honor a los feriantes de la ciudad de Munich desde el año 1810

La editorial La Fábrica publica el libro ‘Series’, una recopilación de los trabajos de la artista en los últimos 20 años

Un vuelo de Eurowings con destino Mánchester se ha visto obligado a regresar al aeropuerto de la capital alemana poco después de despegar

Arpa publica el memorable relato narrativo que el poeta ruso Víktor Shklovski dedicó al célebre viajero y comerciante

La final de la Eurocopa 2024 se jugará el domingo 14 de julio de 2024 a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico de Berlín

Un merecido billete para los suizos con los goles de Remo Freuler y Ruben Vargas

«’Explorador de bulevares’, de Fernando Castillo, es una sutil mezcla de historia, literatura, arte, música y cine, todo en unos párrafos que se crecen juntos hasta configurar un espacio no por secreto menos deslumbrante»

No es la primera vez que la compañía de Musk para las actividades de esta gigafactoría durante estos últimos meses

El cubano Jorge Ferrer narra su estancia en Moscú para ser un buen comunista y su posterior ruptura con el castrismo

“Nos ha dejado unos cientos de páginas de una prosa de primera, natural, profunda, a un tiempo luminosa y sombría, con destellos poéticos, casi místicos”

Ladera Norte edita una selección de artículos publicados por el escritor austriaco entre 1918 y 1938

Los gastos de reparación del prestigioso monumento ascienden a los 110.000 euros