Adictos al picante

Cuando se les pierde el miedo, se convierten en un ingrediente indispensable en la despensa de cualquier disfrutón que se precie y ya no hay marcha atrás

Adictos al picante. | Unsplash

El mundo de los comensales se divide entre los que adoran el picante y aquellos que lo disfrutan poco o nada. Hoy está de moda, entre los foodies de cualquier pelaje, flipar con platos que, para el común de los mortales, resultan casi intragables debido a su elevada puntuación en la escala Scoville. ¡Pobres! Esa voluntad demostrativa de fingir ser gente viajada terminará llevándoles a hacer alguna tontería grave.

Yo en este tema, como en el de la carne de vacuno sobre-madurada, me declaro equidistante. Esto es: ambos productos me gustan en su justa medida. Del mismo modo que reniego de los pusilánimes que hacen aspavientos ante la solo idea de consumirlos, sencillamente me abstengo de hacer estúpidas demostraciones públicas con un alimento o aderezo que me produce más dolor que placer. ¡Y tan feliz, oiga!

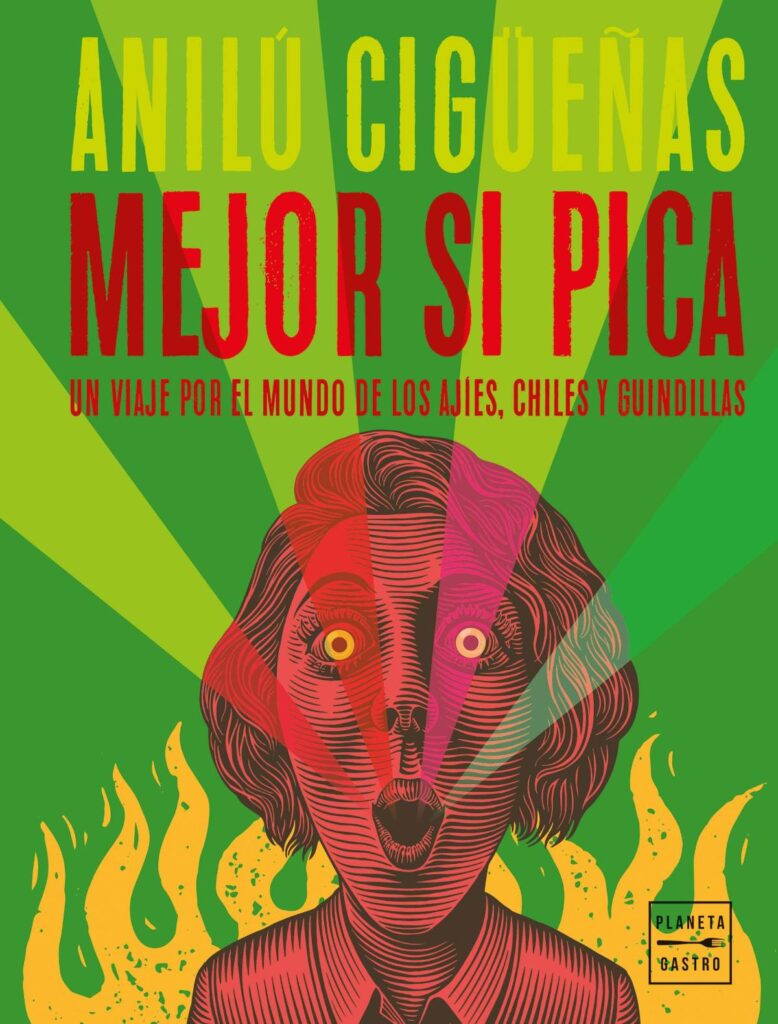

Estos días se ha publicado en nuestro país el libro Mejor si pica de Anilú Cigueñas (Planeta Gastro), que lleva por subtítulo Un viaje por el mundo de los ajíes, chiles y guindillas y recorre con bastante humor el universo del picante para enseñarnos que no todos los chiles son iguales y explicarnos el uso gastronómico de cada cual en cada momento por medio de 90 recetas aportadas por chefs y bartenders profesionales o aficionados de todo el orbe.

«Desde la bebida, hasta el postre, los ajíes, chiles o guindillas tienen la capacidad de elevar cualquier receta a otro nivel, de hacernos beber y comer en 3D. Al igual que el tomate y la patata, son uno de los grandes aportes de la despensa sudamericana a la humanidad y lo cierto es que muchas cocinas del mundo se sentirían incompletas si les faltaran. No es difícil entender por qué. A fin de cuentas, ¿qué otro ingrediente tiene esa capacidad de perfumar, dar sabor, colorear nuestras mejillas y acelerar nuestro corazón?», sugiere la autora peruana.

En su periplo editorial, Cigueñas parte de México y Perú con sus clásicos ceviches y moles, recala luego en Europa, donde el pimiento desecado se convierte mayormente en especia (pimentón en España, páprika en Hungría), para culminar en Asia, donde esos frutillos que llevaron a Oriente los misioneros terminaron integrándose en fermentos, salsas e irresistibles curris. Además, nos enseña a deshidratar, confitar, encurtir, ahumar, rostizar o fermentar cada una de las variedades más populares: desde los aztecas jalapeño, chipotle, poblano, ancho, serrano, habanero, guajillo o chile de árbol hasta los andinos rocoto, amarillo, limo, panca o mirasol, pasando por la guindilla o cayena peninsulares, los peperoncini calabreses o los temibles red chili, green chili, Bird’s Eye y Naga jolokia asiáticos. ¡Quién dijo miedo!

Una obra, esta, absolutamente necesaria, dado que la oferta de los ultramarinos peninsulares se ha convertido en un fascinante escaparate de todos los sabores y aliños de la aldea global. Y hay que reconocer que los españoles, fuera de las guindillas vascas, el pimentón picante de la Vera o los indecisos pimientos de Padrón, no tenemos cultura del picante, quizá porque no forma parte de nuestro acervo culinario.

Como cuenta la historiadora Esther Katz en Chili Pepper: From Mexico to Europe (2009): «Los pimientos cruzaron el Atlántico, pero no así las mujeres que poseían los conocimientos culinarios para prepararlos». Así que estas hortalizas fueron llevadas inicialmente a los jardines palaciegos como planta ornamental o bien empleadas para elaborar fórmulas medicinales mezcladas con vinagre o cocidas con agua y azúcar. O sea que no empezaron a usarse hasta siglos después en los recetarios populares del Viejo Continente.

El adjetivo picante se refiere, según el Diccionario de la Real Academia Española, a cualquier cosa que pica. Pero también, en otras ocasiones, a aquello «que tiene cierto carácter mordaz u obsceno que resulta gracioso» o a un mensaje u obra «que expresa ideas o conceptos un tanto libres». Por fin, la cuarta acepción lingüística describe la «acerbidad o acrimonia que tienen algunas cosas, que avivan el sentido del gusto».

O sea que el picante, del origen que sea, sirve para realzar algunos platos. Y ese factor corrector o mejorador suele hallarse en las salsas, especias y otros condimentos, que son los verdaderos responsables de que algo pique o, como dicen nuestros primos latinos, esté sabroso.

Pimienta, jengibre, mostaza, cardamomo, ajo… Antes del descubrimiento de América, los cocineros europeos tiraban de raíces, bulbos, hojas y especias para dar alegría a sus recetas. De hecho, fue la búsqueda de una ruta alternativa a las Indias Orientales la que sirvió de coartada a Cristóbal Colón para surcar el Atlántico con financiación española, dado que por aquella época la citada pimienta era un ingrediente exclusivo y muy cotizado. No habiendo hallado el atajo que buscaba para llegar a Asia ni tampoco variantes de la familia piperácea, se trajo a la península el fruto de unas plantas solanáceas (Capsicum annuum) que bautizó como pimiento. «El axí es su pimienta y toda la gente no come sin ella, que la halla muy sana», anotó el almirante el 15 e enero de 1493 en su diario de a bordo.

A su llegada a España, Colón se lo dio a probar a los Reyes Católicos y a estos «les quemó la boca», como atestigua el clérigo Francisco López de Gómara en su Historia general de las Indias (1553). «Lo que pica del axí es las venillas y pepitas, lo demás no muerde; cómese verde y seco; molido y entero, en la olla y en el guisado. Es la principal salsa y toda la especiaría de Indias. Comido con moderación, ayuda al estómago para la digestión, pero si es demasiado tiene ruines efectos», apuntaba igualmente el sacerdote José Acosta en su Historia natural y moral de las Indias (1590).

Como ya habrán deducido, axí era el nombre original taíno de este producto, que pronto pasó a llamarse ají en Perú, chile en México y pimiento en la piel de toro, para no contradecir al ilustre navegante que lo trajo a Europa. En cuanto a la observación del padre Acosta sobre las partes más picosas del fruto, es absolutamente cierta, siendo la carne y la punta razonablemente suaves y la placenta interior la mayor fuente de capsaicina.

¿Hemos dicho capsaicina? Exactamente. Se trata de un compuesto químico (8-metil-N-vanillil-6-nonenamida) con forma de extracto o aceite que funciona como principio activo de los pimientos picantes (Capsicum), que no tiene olor ni sabor y que se activa al entrar en contacto con la boca o con la piel, produciendo una sensación de ardor. En función del nivel de capsaicina presente en cada variedad de ají, estos pican más o menos. Y su nivel de pungencia se mide en SHU (Scoville Heat Units) o unidades Scoville, una escala de reconocimiento organoléptico diseñada en 1912 por el químico estadounidense Wilbur Scoville en colaboración con la compañía Parke-Davis (filial del gigante farmacéutico Pfizer), que aunque ya ha sido superada por análisis más precisos, sigue de moda.

Para realizar este examen se diluye una solución del extracto del ají en agua azucarada hasta que el picante ya no puede ser detectado por un comité de examinadores. Y así un chile poblano (1000-1500), un jalapeño o un pimiento de Padrón (2500-5000) se hallan en la zona más amigable de la tabla, mientras que raros ejemplares –generalmente de laboratorio– como el Pepper X, el Death Strain, el Dragon’s Breath, el Carolina Reaper, el Naga Viper o el Trinidad Scorpion Butch alcanzan puntuaciones por encima del millón y hasta de los dos millones de SHU.

Al friki estadounidense Ed Currie, propietario de la PuckerButt Pepper Company en Fort Mill (Carolina del Sur), debemos el dudoso mérito de haber creado una salvajada como el Carolina Reaper, cruzando en 2013 un chile originario de Paquistán con otro caribeño de Saint-Vincent. Cuando perdió el récord Guinness del ají más picante del mundo en beneficio del Dragon’s Breath (Aliento del dragón) del galés Mike Smith, se puso tan celoso que se lanzó inmediatamente a crear Pepper X, que es desde 2017 la mayor salvajada (3,18 millones de SHU) que existe sobre el planeta.

Dichos ejemplares no se encuentran, claro, en la frutería del barrio, en la misma balda que simpáticas marcas como el Tabasco, el Piri Piri Ai Ai, la Huy Fong Sriracha o el Frank’s Red Hot, sino que se venden en forma de salsas a administrar con cuentagotas a través de páginas web para iniciados como Heatonist. Si se atreven a probarlo, háganlo por su cuenta y riesgo. Yo no me responsabilizo de nada.

«La capsaicina entra en contacto con el cuerpo. Se produce una sensación de ardor en labios, lengua, garganta… Sube la temperatura del cuerpo. Nuestras mejillas se ruborizan. Nuestro cerebro interpreta el picor como calor y activa un plan defensivo para apagar el fuego. Lagrimeo, secreción nasal, salivación, sudores. Se acelera el ritmo cardíaco. Fluye la adrenalina, se liberan las endorfinas desvaneciendo el dolor y se genera un deseo casi irrefrenable de repetir», explica Anilú Cigueñas acerca de los distintos estadios que siguen a la ingesta de picante.

Yo me he enchilado –como dicen los mexicanos– solo una vez en mi vida. Fue por pura casualidad, en el restaurante limeño Costanera 700 del añorado Humberto Sato. Mastiqué sin querer un ají entero con toda su placenta y sus semillas y literalmente la boca me ardió, la cabeza se me fue del revés, me puse a sudar y empecé a marearme. «¡Agua! ¡Rápido!», sugirió un amigo presente. Pero otro más avezado terció: «¡De ningún modo! Mejor que beba un Pisco Sour, coma algo de pan y salga a que le de el aire». Aquella experiencia terrible nunca me quitó el deseo de seguir comiendo sabroso. Simplemente, empecé a ser moderado y precavido.

¿Y por qué no bebió agua?, se dirán ustedes. Atención a lo que cuenta la experta peruana en su manual: «Beber agua para alejar el ardor es tan inútil como tratar de memorizar tu número de asiento antes de subir al avión. La sustancia que provoca el picor, la capsaicina, no es soluble en agua. Al beber agua lo que estaremos haciendo es esparcir el picor por toda la boca. Ya que la capsaicina es liposoluble, cualquier bebida o alimento graso (leche, yogur, queso, frutos secos o aceite) ayudará a calmar el fuego. Sin embargo, el antídoto para calmar el picor también es algo cultural. En algunos países se calma con arroz, con dulce o con alcohol. Pero la premisa común es… ¡nunca con agua!».

Además del innegable placer culinario que aportan –y el paladar de fuego en caso de consumo impropio o excesivo–, los ajís son una fuente importante de vitamina C, ricos en fibra, vitamina A, vitamina E y en oligoelementos como el magnesio y el hierro. Tienen propiedades analgésicas y anticoagulantes, favorecen la quema de calorías e incluso algunos estudios médicos los señalan como secreto de longevidad.

Cuando se les pierde el miedo, se convierten en un ingrediente indispensable en la despensa de cualquier disfrutón que se precie y ya no hay marcha atrás. Pero atención: como tantas otras cosas ricas, generan adicción. Y la peor parte de la misma no es ningún síndrome de abstinencia, sino la triste sensación de que todos los platos sin la debida dosis de picante, terminan resultándonos sosos, insulsos, casi sin alma.