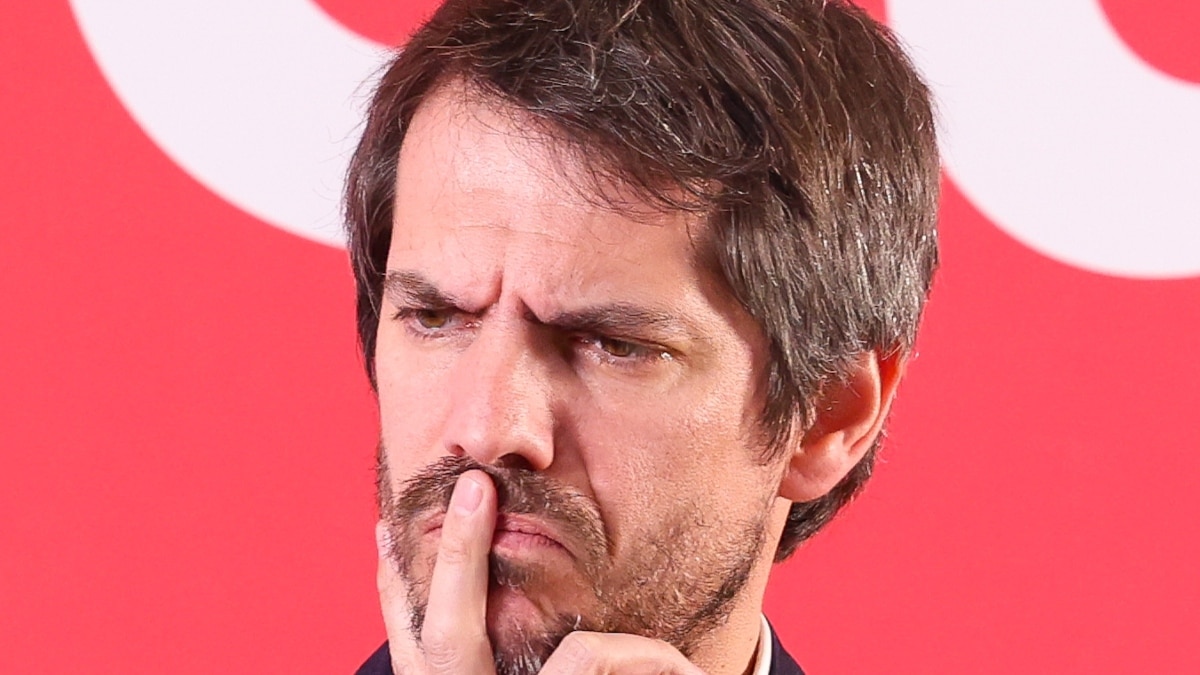

La extraña parafilia de Dominique Pelicot

«No puedo entender el poco interés intelectual que parece haber propiciado en general un comportamiento tan profundamente anómalo como el de Sr. Pelicot»

«No puedo entender el poco interés intelectual que parece haber propiciado en general un comportamiento tan profundamente anómalo como el de Sr. Pelicot»

Antonio López fue el empresario más importante del siglo XIX, pero en el origen de su fortuna está el tráfico de esclavos

Las fortunas de algunas de las grandes familias catalanas proceden del trabajo forzado en América

El historiador Ulbe Bosma narra la influencia del producto en la evolución del capitalismo, la salud y el medio ambiente

La Guardia Civil ha detenido a tres individuos de una organización criminal por un delito de trata de personas

«Las Constituciones dejarán de ser progresivamente campo de juego, ese mínimo compartible que permite el pluralismo político, para ser un campo de batalla»

«Vale la pena reorganizar el Museo de América de acuerdo con la realidad histórica, pero excluyendo el sesgo ‘woke’»

«Siempre se les olvida decir que la conquista de América no hubiera podido tener lugar sin una mujer indígena que fue la mano derecha de Cortés»

«El patrimonio cultural español, a diferencia de otros patrimonios europeos, no se explica con la narrativa del expolio, la sustracción o la negociación viciada»

El radical ensayo de Robert Bevan ignora el legado y función educadora de la arquitectura y estatutaria públicas

El escritor francés novela en su nuevo libro la estancia del célebre biólogo Michel Adanson en el Senegal del siglo XVIII

Guía para interpretar una efeméride plagada de tergiversaciones e intenciones políticas y de celebración de lo común

El fundador de la ONG Sonrisas de Bombay cuenta la situación de la explotación laboral y sexual en España

El escritor colombiano explica a THE OBJECTIVE su visión de la figura de Alexander von Humboldt en su último libro

Hace siglo y medio, el 22 de marzo de 1873, se abolió la esclavitud en la provincia española de Puerto Rico

La candidata al Ayuntamiento de Barcelona, Basha Changue, insta a abrir un debate para «reparar» a las «comunidades afrodescendientes» por la esclavitud

Dietas extremas, operaciones estéticas por obligación o entrenamientos casi militares son algunas de las pruebas que deben pasar para llegar a lo más alto

Alabama, Oregon, Tennessee y Vermont han sometido a referendo esta cuestión 157 años después de que lo prohibiera la Constitución

La medida tendría efectos sobre los Veintisiete estados miembros y permitirá retirar las mercancías del mercado

La organización señala que más de la mitad de los países de renta media-alta y alta recogen una cuarta parte de todos los matrimonios forzosos

La compañía tuvo que pedir disculpas por aprovechar como alojamiento un lugar relacionado con la esclavitud en Estados Unidos

El G7 asumió el plan que Biden presentó de apoyo a la construcción de infraestructuras en países de ingresos medios y bajos que acerquen a Asia y Europa, entre otras cosas

El 7 de enero de 1822 llegaron a África los primeros negros libres de Estados Unidos, que fundarían Liberia

La propuesta ha sido aprobada de forma unánime y ahora pasará a la Cámara de Representantes para su ratificación

Es un problema invisible, del que es casi imposible tener cifras exactas, y que en muchas regiones se ve como algo natural. Por eso es necesario educar a la población y, sobre todo, visibilizarlo

La película ya fue señalada en su época por activistas como el guionista afroamericano Carlton Moss

«Es una forma de redimirse y de devolver el mal hecho, actitud que parecen desconocer los pueblos africanos, y que les lleva a seguir pasándonos una factura que ya hemos pagado con creces y que están explotando quienes han decidido que nos suicidemos lo antes posible»

Bobby Paul Edwards fue sentenciado el pasado miércoles tras declararse culpable de forzar al hombre negro con discapacidad intelectual

Los nuevos arrestados se suman a otros cuatro que son presuntamente miembros de una red de tráfico de seres humanos

Los incendios en el Amazonas son solo la punta del iceberg. La zona está plagada de muerte y miseria, sicarios, impunidad y esclavitud.

La falta de una ley integral y la obligación de denunciar son algunas de las principales carencias del sistema de identificación en España

Souleymane Barry tiene 24 años y huyó de Guinea a los 20. Llegó a España a bordo del barco de Open Arms en julio de 2018 y en menos de un año ha aprendido español y un nuevo oficio

Tras cuatro meses de declaraciones, testigos, peritos y pruebas documentales, el juicio del procés llega hoy a su final y quedará visto para sentencia. Será el turno de la última palabra de los doce líderes independentistas en el banquillo de los acusados.

En la actualidad, unos 40,3 millones de personas viven bajo alguna forma de esclavitud moderna

La trata de personas consiste en la esclavitud del siglo XXI y es uno de los delitos más comunes y que mueve mayor cantidad de dinero en todo el mundo

Las organizaciones estaban lideradas por ciudadanos chinos en Valencia, Zamora, Orense, Jaén y Guadalajara.

La exposición, de carácter multidisciplinar, pretende devolver la identidad a los modelos negros de la historia del arte cuyas contribuciones han sido olvidadas

La Audiencia Nacional ha declarado la nulidad de los estatutos del Sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) al considerar que no resulta admisible que el ámbito funcional de actuación de un sindicato comprenda actividades que, por su naturaleza, no pueden ser objeto de un contrato de trabajo válido como es la prostitución por cuenta ajena.