El Supremo mantiene la condena a una madre por prostituir a su hija menor de edad en Sevilla

La Justicia no atiende el recurso de la defensa de la madre, que ofertó los servicios de su hija en un portal sexual

La Justicia no atiende el recurso de la defensa de la madre, que ofertó los servicios de su hija en un portal sexual

La de este año será una «edición especial» más breve de lo habitual, según ha anunciado José Luis Sanz

Tanto la celebración del festival como la programación de entrega de los Grammy se extendían durante una semana

El afectado había sufrido cuatro ingresos desde marzo mientras que la progenitora trataba de hacerle dependiente

La supuesta víctima fue trasladada al Hospital Virgen Macarena y se encuentra en buen estado

La Junta ya ha iniciado el programa de detección y control de las poblaciones de mosquitos en la comunidad

La empresa presidida por Enrique Riquelme cuenta con el total respaldo de los bancos

La escritora e historiadora del arte publica una peculiar guía de viajes ilustrada de la ciudad famosa por sus vinos

«Ya me están diciendo los vecinos que en la Feria me ponga una camisa azul con hombreras», ha ironizado el alcalde

Guía de los locales más recomendados para comer en la capital de Andalucía y disfrutar de su gastronomía

Descubre una de las ciudades más bonitas de España. Los lugares con encanto y más emblemáticos de la capital andaluza

El meteorólogo lamenta la ausencia de especialistas en un cometido como el que le dio la fama

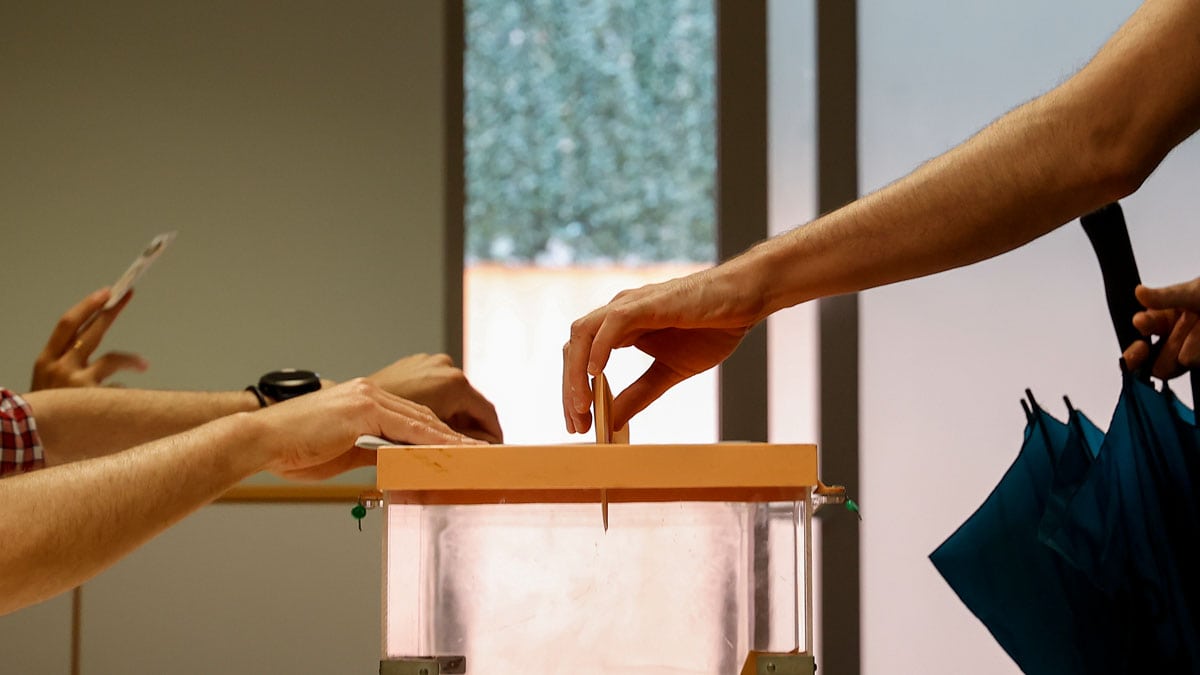

Sigue en directo la última hora de los comicios y el escrutinio en esta comunidad autónoma

Mantente al tanto de las últimas actualizaciones de los comicios y el proceso de escrutinio de la provincia andaluza

La DGT ha establecido un dispositivo especial para facilitar la entrada a las grandes ciudades por la tarde

Por el momento las retenciones no han bloqueado las entradas, aunque se espera que vaya en aumento

Dos nuevos libros recuperan la figura del escritor y periodista, muerto en el exilio y representante de la Tercera España

La líder de Sumar asegura que la formación de Santiago Abascal “está fuera de la Constitución española”

Yolanda Díaz fichó al candidato, autor de libros sobre marxismo y comunicación, por su perfil académico

La Policía Nacional está investigando las causas que están detrás del fallecimiento

Fue acusado por los tribunales galos por abusos sexuales en su clínica terapéutica, así como por posesión de pornografía infantil

La niña, de 14 años de edad, abandonó su domicilio con el fin de irse a vivir con su novio

«Un tema de ambos libros es la izquierda; pero en el de Arcadi Espada se desenmascara su impostura y en el de Javier Padilla se añora su ingenuidad»

Los detenidos y un tercer sospechoso emprendieron una huida cuando fueron localizados

Ocurre días después de que la expresidenta del PSOE de Sevilla dimitiese por llamar «judío nazi» a Elías Bendodo

El consejero de Justicia afirma respetar la decisión sobre el expresidente andaluz pero pide equidad

La Aemet había activado para este lunes un aviso rojo por riesgo de altas temperaturas máximas de hasta 44 grados

Las condiciones más extremas se registrarán en Sevilla y Cádiz, donde el mercurio se mantendrá por encima de los 25 ºC durante toda la noche

La titular del juzgado ha decidido el procesamiento de la intérprete «por un delito de atentado a la autoridad y otro leve de lesiones a una agente de la Policía»

Caminando Juntos logra las firmas suficientes para concurrir al Congreso y al Senado tras varias semanas recorriendo las principales ciudades del país

De entre ellas destacan, entre otras, Sevilla, Valencia, Valladolid, Burgos, Palma de Mallorca o Toledo

También ha sido encontrada culpable la ex directora económica financiera de la FAFFE por crear una contabilidad con la que pretendía simular dichos gastos ilícitos

Nofumadores.org ha recordado que debido a la publicidad de productos de tabaco, Salud propuso incoar expediente sancionador a Transportes Urbanos de Sevilla

Un volumen de Nórdica compila los diarios y cartas de la autora de ‘Una habitación propia’ sobre sus viajes por Europa y refleja cómo cambió su idea de nuestro país

No delimita el lugar o provincia donde se haya ejercido el derecho al voto, y la persona no tiene que decir el partido al que ha votado

Un conato de incendio obligó a evacuar a 170 viajeros el sábado entre las estaciones de Cazalla y Guadalcanal

Amparo Rubiales comunica a la dirección del partido que espera poder «zanjar» la polémica creada a raíz de los ataques vertidos contra el político ‘popular’ en redes

Amparo Rubiales se dirigió en estos términos a Elías Bendodo a través de Twitter, una práctica vetada por el reglamento interno del partido

La dirigente ha publicado un segundo mensaje tras haber atacado al coordinador general del PP por su origen religioso en el que ahonda en el golpe

En respuesta al dirigente ‘popular’, la exconsejera de la Junta de Andalucía ha cargado contra el político a pesar de su origen sefardí