La Constitución y el gobierno de los muertos sobre los vivos

«¿Es legítimo el gobierno de los muertos sobre los vivos?»

«¿Es legítimo el gobierno de los muertos sobre los vivos?»

Es la pregunta que le hace Thomas Jefferson a James Madison en una de las cartas que forman parte de la correspondencia mantenida en vida por estos dos padres fundadores de los Estados Unidos.

La mano de ambos está presente en la redacción de una Constitución cuyo preámbulo anuncia, ya en sus tres primeras palabras —We, the people— el nacimiento de nuestra propia modernidad democrática, con la idea de que el único gobierno legítimo era el que nacía del consentimiento de los gobernados.

Lo que Jefferson planteaba con aquella provocadora pregunta era si una generación concreta, por virtuosa que fuera su letra y atinados sus propósitos, podía aspirar a perpetuar su visión del mundo en una norma jurídica con vocación de permanencia indefinida en el tiempo. En otros términos, si una generación tenía el monopolio del futuro en sus manos y, por tanto, el derecho a que su obra constitucional rigiese los designios de sus hijos y nietos sin posibilidad de enmienda.

Contra esta presunción juegan tanto la lógica de la imperfección de toda obra humana como la pretensión de aspirar a que una norma no sea hija de un tiempo concreto.

Porque lo es; para lo bueno y para lo malo.

Para lo bueno, porque encauza un sistema de valores imperante en un momento concreto, una suerte de Zeitgeist que aspira a recoger una moral dominante en un tiempo dado y convertirlo en derecho positivo en una norma jurídica.

En lo malo, porque el mero transcurso de los años puede implicar la emergencia de nuevos valores y necesidades que, en el momento de redacción del texto, o bien no existían o han mutado con el paso del tiempo.

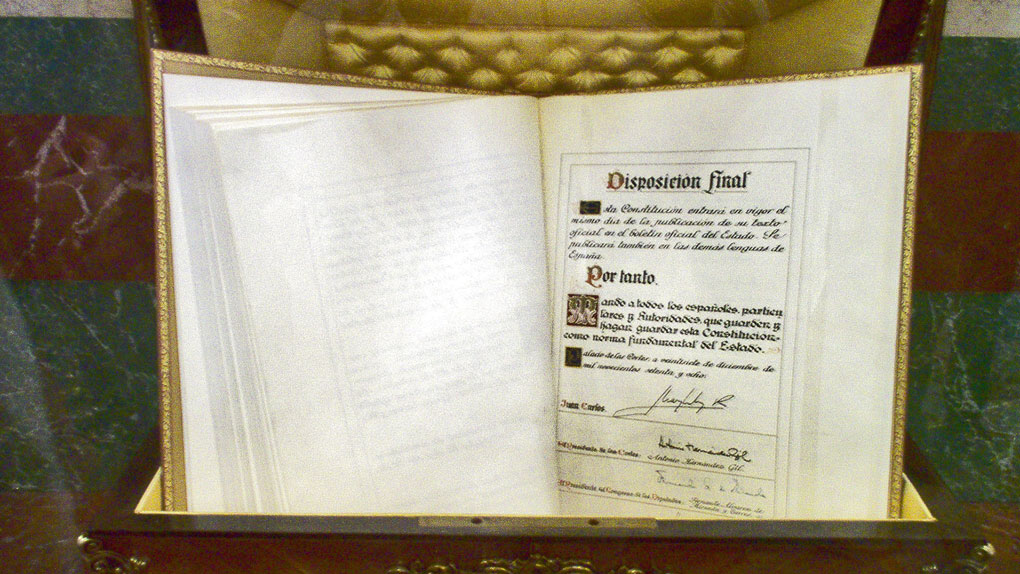

En esta España abonada al maximalismo y los extremos hacen carrera quienes defienden tanto la enmienda a la totalidad del texto como aquellos que aspiran a convertir la Constitución de 1978 en algo parecido a las Tablas de Moisés y sus diez mandamientos: esculpida en piedra con tal fuerza, que la insinuación de su reforma se convierte en pecaminoso anatema.

Sostienen estos últimos que no existe consenso para la reforma como principal motivo para no abrir el melón. Y, a renglón seguido, esgrimen la nula preocupación ciudadana en encuestas y estudios de opinión encargados para refutar la teoría de que ni hay prisa, ni demanda ni necesidad. Como si las hubiera habido en Alemania en las 60 ocasiones en que su Ley Fundamental ha sido objeto de reforma, en Francia en sus 24 cambios o en Portugal en las siete ocasiones en que su Constitución ha sido objeto de modificación.

En España, dos han sido las reformas operadas. Y ambas alentadas desde Europa. Una como expresión del europeísmo más optimista y otra como el anverso amargo de la austeridad por bandera, en los años bárbaros de la crisis del euro.

Como dice Muñoz Machado en su extraordinario Informe de España, “resulta menos respetuoso con nuestra Constitución cerrar los ojos ante su decadencia que reformarla”.

A la vista de lo que ocurre a nuestro alrededor, resulta incuestionable que nuestro inmovilismo es la excepción que confirma la regla del cambio constitucional en el contexto europeo.

Cuestión distinta es la delimitación del alcance de la reforma y las dificultades objetivas que presenta nuestra norma, especialmente rígida, a la hora de ser modificada. Como si el constituyente, hace 40 años, hubiera podido intuir que la rendija por la que se filtró la luz del consenso fuera a cerrarse a cal y canto para los hijos y los hijos de sus hijos.

Flaco favor le hace a la norma quien aspira a santificarla desde el dogma de la infalibilidad. Porque, si ni el papa —a quien la Iglesia católica atribuyó tal condición— es infalible, mucho menos lo es una norma jurídica que, por virtuosa que sea, también sufre las consecuencias del paso del tiempo.

Con todo, no es tanto la pretensión de la reforma por la reforma —absurdo pensar que fuera la solución a los males de España— como la necesidad de que esta generación, ya nacida y criada en democracia, deje su huella en la norma que rige nuestra convivencia y fija las reglas de juego. Nada contribuiría más a revitalizar la norma que otorgarle un propósito, una suerte de gimnasia constitucional a una nueva generación de españoles.

No tanto desde la soberbia de quien busca enmendar lo que cree erróneo. Sino desde la perspectiva del que aspira a mejorar aquello que recibió en herencia y cree preciso consolidar. En definitiva, como una suerte de homenaje a la obra, siempre inacabada, de la Constitución.

Como Jefferson sostenía, no se puede aspirar a perpetuar el gobierno de los muertos sobre el de los vivos. La cuestión es saber si quienes más santifican el texto desde un conservadurismo alérgico al cambio; si quienes se atribuyen —con exclusividad— el título de “constitucionalistas”, terminan por entender que el peor servicio que se le puede prestar a la Constitución es la defensa cerril de una pureza originaria que excluye la pertinencia del cambio.

Ignorando que, como todo en la vida, la Constitución ni es inmaculada, ni mucho menos inmune al paso del tiempo.