Sostenella y no enmendalla

«Es como si todos lamentasen no haber sido invitados a Dubái o Abu Dabi o donde esté el monarca abdicado, para dictarle lo que su libro hubiera debido decir»

«Es como si todos lamentasen no haber sido invitados a Dubái o Abu Dabi o donde esté el monarca abdicado, para dictarle lo que su libro hubiera debido decir»

«Al igual que Zapatero, Sánchez cultiva un socialismo de actitudes, de oportunismo permanente, exento de ideas, aunque no de etiquetas ideológicas, de principio a fin»

Maduro sabe lo mucho que a los occidentales nos conmueven las excarcelaciones y no duda en producir cada día más

El director de la RAE analiza en un ensayo las causas por las que la democracia liberal no se consolida en Latinoamérica

“Todos los que, como él, creemos que la mejor defensa de la libertad y la prosperidad son las políticas liberales, tenemos que estarle eternamente agradecidos”

«Fue un liberal melancólico, un escéptico, un romántico en la vida y el arte pero no en la política, porque sabía que el romanticismo político conducía al fanatismo»

«El libro de Antonio Caño sobre la historia del dictador de Guinea Ecuatorial, Francisco Macías, es un extraordinario y documentado relato realista»

Con su marcha se pierde un trozo de la historia de Cuba y del barrio de Lavapiés, donde residía desde los años 70

«A pesar del fracaso total del modelo comunista, todavía hay muchos políticos en los países libres de Occidente que miran con simpatía ese modelo»

«Cuba no interesa ya ni a los comunistas. ¿Se puede defender aún el comunismo, tras los más de 60 años de fracaso continuado de la Revolución cubana?»

La aparición en el mar de amenazantes submarinos rusos y de la Virgen fueron dos perfectos engaños

“Ninguna prueba mejor de la muerte del progresismo como sinónimo de racionalidad política que las pretensiones dictatoriales de Pedro Sánchez”

«Nada puede dulcificar mis días en Cuba en un fatídico invierno en pleno ‘periodo especial’. La distopía siniestra que veía ante mis ojos hacía de Orwell un aprendiz»

«Sánchez ha hecho suyos los principios y las estrategias del comunismo bolivariano: terminar con la división de poderes y la independencia de los jueces»

“En el ‘caso Begoña Gómez’, Sánchez ha exhibido una vez más su concepción patrimonial del Estado, visto como un simple instrumento de su voluntad”

«Si las elecciones se llevan a cabo, no hay garantías de que el Gobierno de Maduro no intente un fraude masivo en la misma jornada»

El experto en populismo habla con THE OBJECTIVE sobre Latinoamérica

La escritora cuenta en su última novela su encuentro a los 14 años con el genio del ajedrez en un torneo en La Habana

«Nunca jugará limpio. A veces encontrará una cortina de humo, pero si el asunto es grave no dudará en utilizar los recursos del Estado para destruir al adversario»

«En Euskadi la homogeneización política es absoluta y se aprecia en los recientes resultados electorales. Un totalismo indoloro garantiza la exclusión de lo español»

Una de las razones del interés global en estos comicios es que México es una de las democracias más populosas

“A la vista de la maniobra en curso, solo cabe estar seguro de que su éxito servirá de base a ese caudillaje que Sánchez afirma día a día, consolidando una dictadura”

El falso antagonismo entre los desgastados términos «facha»y «progre» es la mayor estafa de nuestra época

«En la imaginación, los países son grandes o pequeños en función de su capacidad para generar narrativas»

La reconocida mecenas del arte llega a Madrid con ‘Ella soy yo,’ su primer libro autobiográfico

Después de vivir con pasión el periodismo en RNE, Magín Revillo bucea en la historia de Astorga (León), su ciudad

Pontón sustituyó un nacionalismo soberanista con un «nacionalismo sentimental» cercano al sector productivo

«España pasa por un momento de radical-masoquismo inusitado. Intelectuales, artistas y periodistas se han plegado a las demandas independentistas»

«Las enseñanzas de Castro aplicadas a la vocación dictatorial de Sánchez tienen por eje la práctica de un dinamismo constante para aniquilar al adversario»

Desde que llegó al poder Pedro Sánchez no ha dejado de abrir abismos ideológicos entre españoles

«Hay cánceres que no admiten cirugía, enfermedades letales solo dirigidas a paliativos»

«Toda idea de pureza siempre es fanática y detrás del vasquismo sangriento no está sino la idea del buen salvaje»

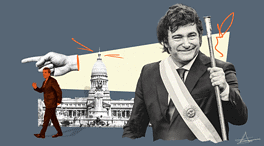

«Lo que nos han enseñado Milei y los partidos argentinos que defienden la libertad es que derrotar a los aspirantes a totalitarios sólo es posible uniéndose todos»

Abandonó la isla en 1964 y se estableció en Miami, donde trabajó para la CIA en la década de los sesenta

Se publica en castellano ‘En busca de la luz’, la trepidante y contradictoria autobiografía del cineasta norteamericano

«Uno se pregunta de qué lado está el sanchismo, que se dispone a formar Gobierno con la extrema izquierda antijudía y quienes quieren cargarse la Constitución»

«Sánchez dijo buscar votos bajo las piedras y allí es donde encontró los escorpiones y babosas que ha adoptado. Con ellos hará su nido de amor»

«Si la ideología y la realidad no se acoplaban, peor para la segunda. Al igual que con la democracia, Allende estaba dispuesto a ser fiel al socialismo hasta el final»

«Desprecio a los canceladores, a los ofendiditos, y en cuanto empiezan a linchar a alguien, de forma automática simpatizo con el réprobo. No me gustan las jaurías»

«Es indudable que los intentos por subvertir las instituciones para arrinconar a una parte de la sociedad no tienen por qué salir bien»