Estos son los riesgos de viajar con tu perro o gato estas Navidades, según una veterinaria

Cada vez más familias viajan con sus mascotas, pero hacerlo de forma segura requiere planificación

Cada vez más familias viajan con sus mascotas, pero hacerlo de forma segura requiere planificación

Mucho más que el mejor amigo del hombre: cómo un perro puede dinamizar tu vida sin que apenas te des cuenta

Este año se pueden desgravar los gastos que generan los animales utilizados en las actividades ganaderas

Adoptar felinos como mascotas proporciona efectos positivos para los niños y las personas mayores

Este comportamiento aunque a veces puede parecer extraño es completamente normal

«Los perros no censados son prófugos, y serán perseguidos, para que caguen en comisaría y puedan ser fichados»

«Yo los seguiré nombrando los mundiales, aunque se traten ya de unos Juegos de la Empatía que serán declarados no-binario»

Permite una experiencia de juego completamente nueva para los niños ya que es capaz de reaccionar al tacto

El pasado 14 de marzo se decretó el estado de alarma en todo el país, limitando la libre circulación de personas para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19). Como consecuencia, durante los próximos 15 días solo se podrá salir a la calle por causa de fuerza mayor. Queda prohibido, por ejemplo, salir a pasear, visitar a familiares y amigos o salir a hacer deporte. Las sanciones por incumplir el estado de alarma oscilan entre los 100 y los 600.000 euros o incluso la prisión, dependiendo de la gravedad de la infracción. De ahí que mucha gente se pregunte, ¿puedo pasear a mi perro? ¿Qué pasa si tengo que llevarlo al veterinario? ¿Podré comprar pienso estos días?

La tecnología forma parte de nuestro día a día. Vivimos en un mundo en el que podemos, desde cualquier ordenador que tenga acceso a Google, recorrer Odate, la ciudad japonesa donde nació Hachiko, desde la perspectiva (en 360º) de un perro. Un akita, por supuesto. Donde hay científicos trabajando día y noche para poner la Inteligencia Artificial (IA) al servicio del bienestar animal. Donde los smart phones, o teléfonos inteligentes, nos permiten mucho más que llamar y estar conectados a las redes sociales.

Sea cual sea el motivo, un perro no debe estar nunca solo en la calle. Si te encuentras con uno, ¿sabrías cómo ayudarlo?

Algunos estudios muestran que dormir con un perro puede interrumpir los patrones de sueño. Otros, destacan los múltiples beneficios

Algunos de nuestros comportamientos pueden confundir a tu perro o hacerlo sentir incómodo. Te contamos tres cosas que les resultan súper molestas.

Es importante conocer y diferenciar las señales de alergia en perros, te contamos cuáles son los principales síntomas que debes vigilar.

El hecho de que tu perro esté envejeciendo no significa que no pueda disfrutar de la vida y ser un animal absolutamente feliz. Es solo cuestión de adaptarse.

La Agencia Espacial Europea tiene abiertos cinco proyectos escolares para estudiantes de primaria y secundaria que tienen como objetivo ayudar a los jóvenes a aumentar su alfabetización y competencia en las disciplinas STEM

El riesgo de padecer ciertas enfermedades es mucho más elevado en perros con sobrepeso. Actuar a tiempo es clave para garantizar su bienestar.

¿Qué pasa si una persona, astronauta o no, comete un delito fuera de nuestro planeta? Hemos hablado con la presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial, Elisa González Ferreiro, que nos ha dado las claves de cómo se regula el espacio

Un perro no debe asomar la cabeza por la ventana del coche. Esta y otras recomendaciones harán que viajar en coche con tu perro sea una buena experiencia.

El polo sur es la zona que contiene más agua de toda la Luna, agua que podría utilizarse para crear hidrógeno y oxígeno para propulsar cohetes

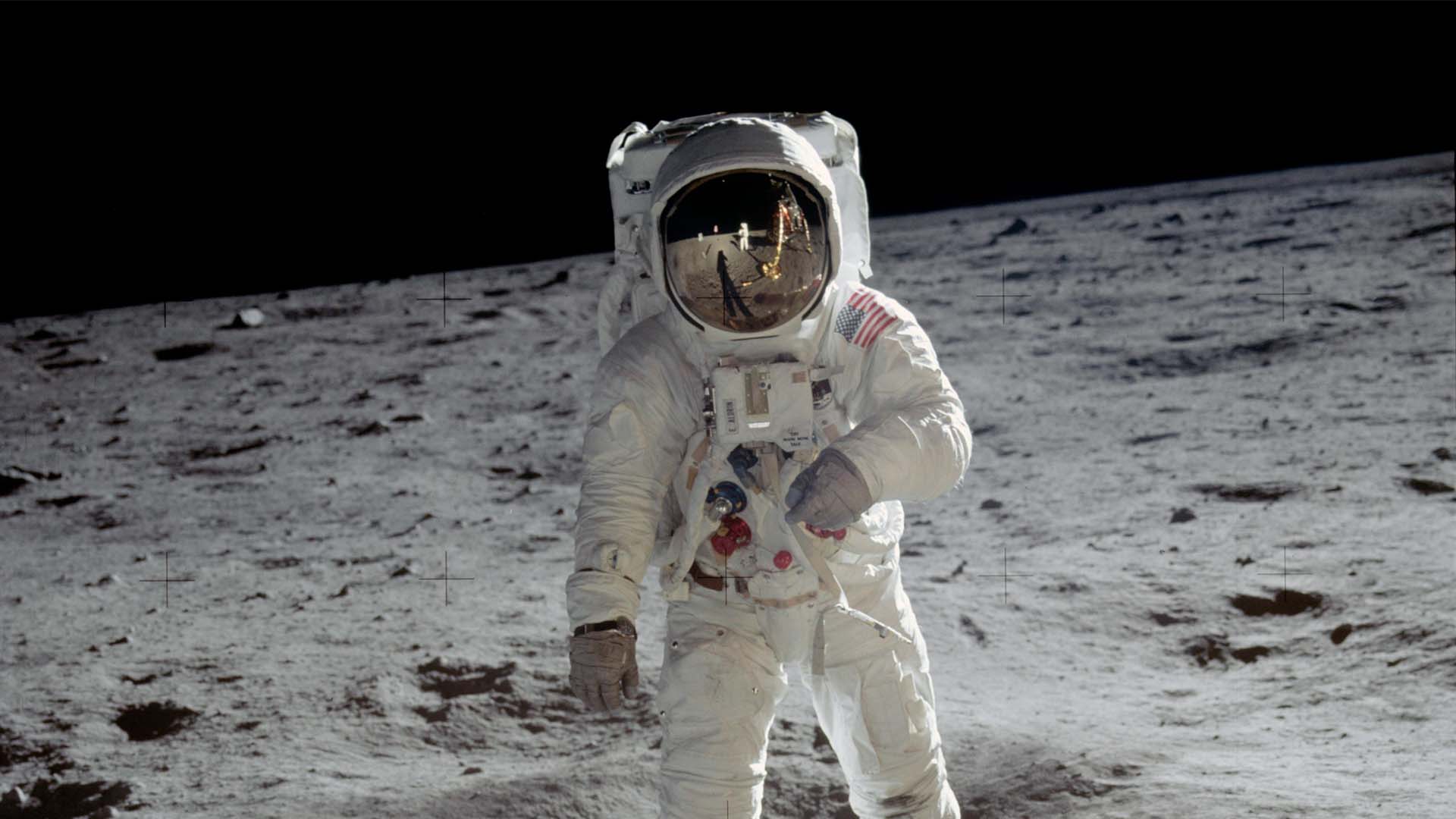

Ahora, las agencias espaciales de todo el mundo desean regresar a la Luna, pero de una forma más sostenible y en una zona distinta a la que visitaron las misiones Apolo hace 50 años

España está a la cabeza de Europa en lo que a reproducción asistida se refiere. Eso incluye el ámbito veterinario. Cada vez hay más bancos de esperma.

Interactuar con un perro tiene un efecto calmante en los humanos. Ahora, sabemos que ellos también se benefician físicamente al pasar tiempo con nosotros.

Hay perros que son nadadores naturales y otros que no pueden ni ver el agua. Con estos consejos sabrás que tu perro está seguro en todo momento.

Los perros no hacen cosas asquerosas, hacen cosas de perros que, una vez que entendemos la explicación científica, resultan sorprendentemente lógicas

Las transfusiones de sangre salvan millones de vidas cada año. Una realidad que sin donantes, simplemente no sería posible. Con el objetivo de agradecer la participación de todos los voluntarios no remunerados y de concienciar sobre la necesidad de hacer donaciones regulares, cada año el 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. En el caso de los animales, las transfusiones también son claves para afrontar determinados tratamientos y cirugías.

El Alzheimer, un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento e incluso el comportamiento, su equivalente perruno se llama Síndrome de Disfunción Cognitiva (SDC)

Entre 1969 y 1972, 12 astronautas caminaron sobre la superficie de la Luna, pero el ser humano nunca ha llegado a vivir allí. Algún día los astronautas volverán al satélite de la Tierra, no solo para estar unos días, sino para establecerse y trabajar allí meses e incluso años.

Decía Mark Twain que “no hay forma más segura de saber si amas u odias a alguien que hacer un viaje con él”, pero si ese alguien es tu perro, el amor no puede sino multiplicarse. La conexión emocional que existe entre un perro y su humano es tan fuerte, que hay científicos que la comparan con la que hay entre una madre y su bebé. Sin embargo, socialmente estamos tan perdidos en este tema que hay que seguir explicando que los perros, para la gran mayoría, son un miembro más de la familia y que como es lógico queremos pasar con ellos la mayor cantidad de tiempo posible. Y no, no se trata de humanizarlos ni de utilizarlos para llenar un vacío emocional, que también puede ser, se trata de respetarlos y de darles el lugar que se merecen. Pero da la sensación de que hay que justificarse.

Cada comienzo de año tenemos la intención de hacer cambios que nos permitan tener una vida mejor. Hacer más ejercicio, dejar de fumar y comer más saludable son los clásicos, pero cada quien hace la lista según sus prioridades. Pero a pesar de ser algo tan importante, tan necesario para poder estar bien con nosotros mismos, hay estudios que aseguran que el porcentaje de gente que cumple sus propósitos de año nuevo es mínimo. Siendo optimistas podríamos hablar de un 20%. Los expertos aseguran que se debe, por una parte, a que nos ponemos metas poco realistas que ponen nuestra fuerza de voluntad al límite y por otra, a la falta de motivación para mantener los cambios.

Existen dos tipos de personas: los que aman la Navidad y los que preferirían dormir desde el quince de diciembre hasta el ocho de enero. Si estás en el primer grupo, lo más probable es que pienses que parte de la esencia de estas fechas está en dar, en el sentido más desinteresado de la palabra. Dar amor, dar consejos, buenos deseos y, por supuesto, regalos. Si estás en el segundo grupo, lo más probable es que, después de los villancicos, el tema regalo sea lo que más te moleste. Por aquello del triunfo del consumismo, el comprar por comprar, las tiendas abarrotadas, etc. Pero, estés en el grupo que estés, si tienes la suerte de compartir tu vida con un perro, lo más probable es que este año quieras verlo emocionado rasgando un papel de regalo. Para ti, una lista con 5 regalos para sorprender a tu perro esta Navidad.

Alguna vez te has preguntado si a tu perro le gusta que le hables como a un bebé. Es más, ¿te habías dado cuenta de que le hablas a tu perro como si le hablaras a un bebé? Porque lo más probable es que lo hagas. Todos lo hacemos. Da igual que el perro tenga 14 años y pese 57 kilos, cuando lo saludamos usamos un tono de voz más alto, más melódico y más lento de lo normal, como si estuviéramos ante un recién nacido. No es una cosa de mujeres, a los hombres les pasa lo mismo. Tampoco tiene que ver con el idioma o con la edad, los niños lo hacen también. Y funciona. El ‘discurso dirigido a bebés’ o baby talk juega un papel fundamental en el desarrollo del lenguaje del niño. Pero a los perros, ¿les gusta que les hablemos así? La ciencia dice que sí.

Blackie Books publica su libro número 100: El Gran Libro de los Perros, una antología que recoge textos de la literatura universal dedicados a los perros

Paxi, el pequeño extraterrestre que viene del planeta Ally-O para conocer nuevos amigos en la Tierra y llevar a los niños a un viaje de exploración del espacio lleno de aventuras, regresa con un nuevo vídeo sobre las fases de la luna y los eclipses. Únete a Paxi en su exploración lunar.

Paxi, el pequeño extraterrestre que viene del planeta Ally-O para conocer nuevos amigos en la Tierra y llevar a los niños a un viaje de exploración del espacio lleno de aventuras, regresa con un nuevo vídeo sobre las fases de la luna y los eclipses. Únete a Paxi en su exploración lunar.

Es difícil lograr una buena imagen de tu perro, esa que transmite la verdadera esencia, la personalidad, el espíritu del animal. Algo que tú conoces bien y que te encantaría inmortalizar en una foto. La fotografía de mascotas es un reto incluso para los fotógrafos profesionales.

El verano es, para muchos, sinónimo de descanso. Llegan las vacaciones y cambia la rutina, cambia el estado de ánimo y, por supuesto, cambian los hábitos. Es el momento perfecto para ponerse al día con todo lo que quedó pendiente a lo largo del año, por ejemplo, la lectura. Según datos publicados por la plataforma de lectura digital Nubico, durante los meses estivales los españoles leemos un 36% más que el resto del año. Y la explicación es sencilla: tenemos más tiempo libre. Las cifras no representan solo a los usuarios de soportes digitales, con el papel pasa lo mismo.

La temperatura de los perros aumenta con más facilidad que la nuestra. El verano conlleva riesgos importantes para su salud, aquí 7 tips para cuidarlo

Paxi es un pequeño extraterrestre que viene del planeta Ally-O para conocer nuevos amigos en la Tierra y llevar a los niños a un viaje de exploración del espacio lleno de aventuras.

Paxi es un pequeño extraterrestre que viene del planeta Ally-O para conocer nuevos amigos en la Tierra y llevar a los niños a un viaje de exploración del espacio lleno de aventuras.