Brillo y nubes negras de Yanquilandia

«Si Europa era ya muy americana en los años 60, hoy día con Internet y toda su tecnología, los europeos hemos perdido los ya perdidos últimos bastiones»

«Si Europa era ya muy americana en los años 60, hoy día con Internet y toda su tecnología, los europeos hemos perdido los ya perdidos últimos bastiones»

«La nueva categoría de víctima se abre paso, en un intento de deslegitimar la ingente labor de reconciliación y progreso que supuso aquel proceso democratizador»

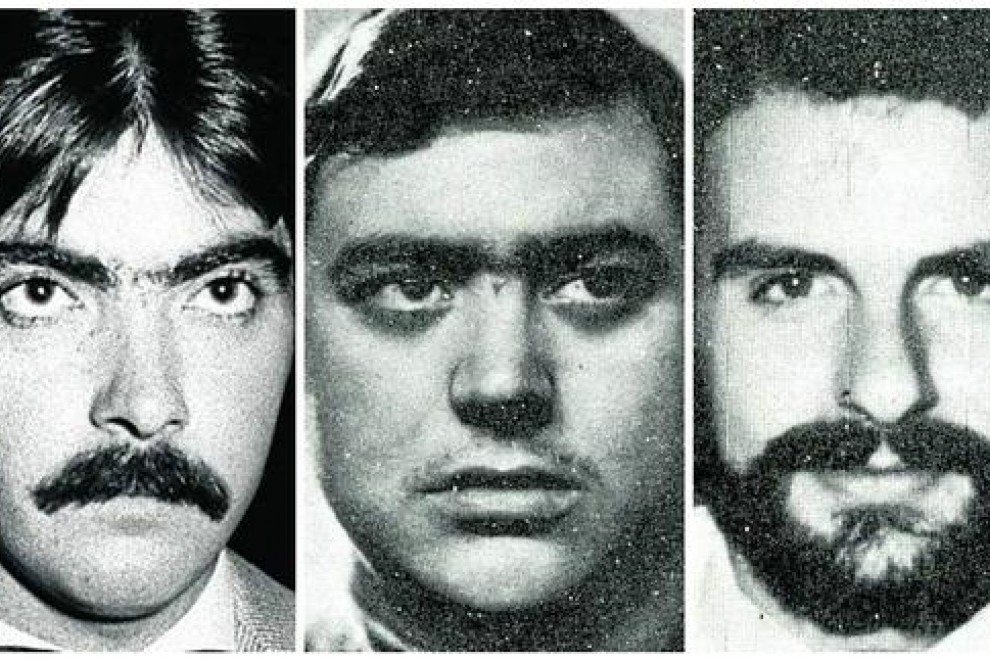

«Lo de menos son las víctimas que ven cómo sus agresores salen a la calle. Lo importante es que el heteropatriarcado quiere hacerle daño a Irene Montero»

«A partir de ahora podremos incitar a dar golpes de Estado que solo se considerarán ‘desórdenes’ sin sufrir el menor percance, ni físico ni económico»

«Recuerde los hechos de Cataluña en 2017: los vimos en directo por televisión, por la radio, leímos de todo, pero a este paso lo que ocurrió no ocurrió nunca»

«La ley del ‘solo sí es sí’ nunca pretendió ser un artefacto jurídico; desde su incubación hasta su aprobación, esta ley fue un artefacto político»

«Las víctimas y el país entero necesitan que una estafa de tal envergadura y su ministra, tan altiva como obcecada, sean denunciadas en las Cortes»

«Es sobrecogedor comprobar que cuando la aplicación del Derecho beneficia al reo, busquemos cualquier otro resquicio para traicionar la Constitución»

«Lo más paradójico es que el daño más profundo al estado de derecho de la deriva independentista ha venido desde los poderes ejecutivos y legislativos españoles»

“La llamada Ley del “solo sí es sí” nunca debió entrar a formar parte de nuestro Ordenamiento. Pero un desastre tan descomunal como el que se ha desencadenado suele pasar cuando los que legislan son ineptos y, además, en su ineptitud desprecian los avisos y alarmas que reciben sobre los peligros que provoca su proyecto”.

«La izquierda piensa que si no le organizan otro ‘prestige’ con la excusa del problema de la sanidad madrileña, Ayuso arrasará en las próximas elecciones»

«La estrategia que se está siguiendo y que terminará con la instalación definitiva de la España plurinacional es profundamente inconstitucional y antidemocrática»

«Esta chapuza no servirá para debatir en serio sobre la solución populista al aumento de las penas; se mezclan la demagogia con la ignorancia y la soberbia»

Ahora que todo es fascismo, a ver por qué no iban a ser fascistas los jueces

«La perspectiva es bananera, mientras el Gobierno despacha petulancia para sostener que el problema de España es un poder judicial facha y machista»

«Iglesias es desagradable, carece de sentido del humor y de delicadeza y respeto al adversario, pero no hubiera podido llegar adonde llegó de otra manera»

«La literatura de Llop, a quien el Ayuntamiento de Palma va a condecorar con la Medalla de Oro, se condensa en una instantánea situada entre lo onírico y lo real»

«Nos hemos acostumbrado a jalear a quien nos da la razón, cancelar a quien nos discute y arrogarnos una superioridad moral para estar por encima de todo»

África es un medio y un fin: ingeniería económica, un continente joven que en treinta años doblará su población, por desarrollar, un lugar donde afianzar el yuan y donde vender y comprar. África es el lugar estratégico para China

«Tres tendencias impulsarán los principales cambios en el mercado de trabajo: envejecimiento, inmigración y perfiles tanto especializados como no cualificados»

«Hay que cazar a Ayuso, no porque la sanidad vaya mal o bien sino porque es la única que dice las cosas por su nombre, o sea, la bastarda ideológica de España»

«Los progresistas no embrutecidos solo heredaremos la amargura añadida del erial para toda política progresista plausible que habrá dejado tras de sí Sánchez»

«Los sanitarios quieren mejores condiciones salariales, pero los mismos que en Madrid envenenan las protestas son los que pueden modificar el sistema»

El británico, que fue galerista, subastador, marchante y asesor cultural, era un enamorado de España y una leyenda del mundo del arte. Ha fallecido a los 74 años

«La causa que subyace tras la rebaja de las penas a los delincuentes sexuales no es, efectivamente, el machismo judicial, sino la ineptitud legislativa»

«La clave de todo este embrollo político está en ERC, que maneja los hilos de la tramoya con gran inteligencia y, en general, logra todo lo que se propone»

París da la sensación de ser un batiburrillo de las distintas culturas y etnias que pueblan el mundo, un poco como lo que Noé se hubiese llevado al arca si le hubiesen exigido personas en lugar de animales

«Sánchez ha hecho todo lo que nunca se pensó que podría hacer un presidente que dirige un partido que ha aportado importantes capítulos a la historia de España»

«Es un error creer que explicar a los ciudadanos que las decisiones del Gobierno constituyen un escándalo será suficiente para que cambien de opinión»

«La despenalización del ‘procés’ pretende despejar el horizonte judicial y político de los encausados y reescribir los hechos en la memoria de los españoles»

«La ministra de Hacienda está dispuesta a arrasar las más elementales reglas de la técnica tributaria. Sus nuevos impuestos son una agresión a la ortodoxia fiscal»

«La izquierda es emocional. Jamás es juzgada por los resultados porque perdería. ‘Hoy no funciona, pero mañana sí’, dicen, pero ese ‘mañana’ no llega nunca»

El presidente es el discípulo aventajado de sus predecesores, uno que ha llevado sus enseñanzas hasta las últimas consecuencias.

«¿Cuál es la magnitud de la crisis hacia la que nos dirigimos? Esta es la cuestión que habrá que despejar en los próximos meses, antes de las elecciones»

«Con la subordinación de todo a las expectativas electorales por parte de Pedro Sánchez, el espíritu incivil de la contienda del 36 lleva camino de perpetuarse»

«Los jóvenes de hoy no están peor que sus padres a su edad. Claro que hay problemas, pero son lujos de país rico. Que aprovechen sus oportunidades»

Los antecedentes de Elon Musk y sus declaraciones sobre Twitter invitan a desconfiar de su propósito de desvincular el periodismo de la red social

«De momento, izquierda y derecha seguramente se conforman con mantener la cohesión de su clientela con los mecanismos de la industria de la mentira»

“Ningún partido se va a poner de acuerdo para pegarse un tiro en un pie, sería tanto como esperar que un rey absoluto por sí mismo cediese sus prerrogativas sin ninguna presión. Ya habló Gramsci de los partidos políticos como “príncipes modernos”. Pues eso”.

«Hace unos días Elon Musk compró Twitter por un puñado de monedas de plata y en cuestión de minutos puso a todos los usuarios de la red a bailar»