Miedo entre los usuarios de las aplicaciones de citas por el incremento de robos

Ladrones y bandas aprovechan el anonimato de las plataformas para delinquir: es aconsejable tomar precauciones

Ladrones y bandas aprovechan el anonimato de las plataformas para delinquir: es aconsejable tomar precauciones

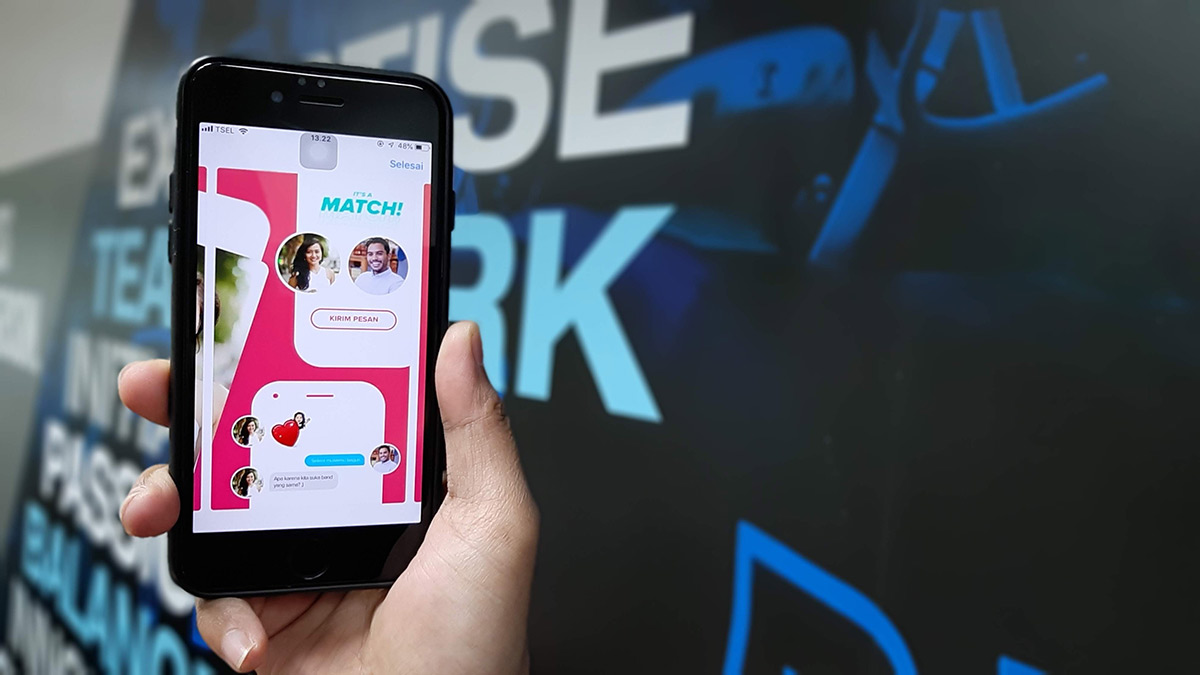

Uno de los problemas es que el ‘match’ funciona aleatoriamente y no conecta a personas con afinidades

El lenguaje digital puede activar los mismos circuitos cerebrales del amor presencial, provocando deseo, apego y hasta dependencia

«’Too match’, de la periodista Inma Benedito, es un libro divertidísimo sobre las ‘apps’ de citas y también sobre la curiosidad por los demás»

En una entrevista reciente, la autora de ‘Too match’ desvela sus rincones favoritos para un encuentro romántico

Los estudios confirman que los romances de oficina están en auge, pero ¿merecen la pena?

«Las palabras de los asesores de Sánchez, sus eufemismos, sus medias verdades, buscan el oscurantismo. Quieren que la ciudadanía delegue en el Gobierno»

En THE OBJECTIVE, te contamos las últimas noticias de hoy viernes 21 de marzo de 2025

Martín Zulueta, uno de los tres fundadores, explica que los fondos de inversión priorizan hoy otros sectores

La evolución tecnológica ha impulsado la creación de nuevos métodos, pero todos comparten un mismo objetivo

«Era una de esas mujeres a las que las miradas se le pegaban en el rostro sin remedio. Era difícil no quererla desvelar»

La aplicación es uno de los lugares donde los famosos buscan pareja y lo hacen de manera exclusiva y discreta

Las ‘apps’ de citas están en declive, los jóvenes las usan menos y personas de todas las edades vuelven a lo analógico

«El supermercado ha conseguido colarse en todas las conversaciones, desde el chiringuito hasta la sobremesa, pasando por la mayoría de los grupos de WhatsApp»

«Poco pueden hacer ‘los lilas’ ante la tecnología y el ingenio individual, que siempre irán por delante de sus ansias de ingeniería social»

El auge de estas apps es notable, aunque el estudio de sus efectos psicofisiológicos no se desarrolla a la misma velocidad

Concertaba citas a ciegas con las chicas, que se percataban en los encuentros que el hombre no era el mismo

Una nueva encuesta ha obtenido porcentajes acerca de lo que realmente podemos encontrar en estas apps

En total engañó a seis mujeres, estafando hasta 68.500 euros

Un engaño habitual en las redes sociales es el ‘phishing’, es decir, mediante los ‘clicks’ en un mensaje

La biografía de su cuenta reza: «Me encantan las terrazas, salir de copas y la seguridad es innegociable. Abstenerse colauers, cupaires, okupas y comunistas»

«El ridículo político se ha convertido en una estrategia comunicacional del ‘Gobierno progresista’, una espiral del esperpento que degrada la democracia»

«El afán de los partidos del ‘espacioalaizquierdadelPSOE’ de crear un tejido empresarial paralelo de titularidad pública es pura irracionalidad»

«Las libertades personales no tienen garantizada su expansión perpetua en las sociedades modernas: en todo momento pueden abrirse caminos de regreso»

«Las leyes son fines en sí mismas y sólo vale la exposición de motivos. Sus efectos son un asunto engorroso que se gestiona como todo, como crisis comunicativas»

«Mónica García quiere un Tinder del amor, uno en el que el final sea con boda, no con polvo, en el que no se quede para yacer sino para hablar del tiempo»

La nueva versión de ChatGPT ha llegado para revolucionar la industria de la IA con nuevas funcionalidades que superan con creces a su predecesor

«Un 40% de las usuarias de esa red dice haber sido presionadas para mantener relaciones sexuales violentas que tienen mucho que ver con la pornografía»

El modo incógnito o el bloqueo de perfiles son algunas de las novedades que ha presentado la ‘app’ de citas recientemente

La sentencia que ha aceptado Albert Cavallé también le condena a devolver a las mujeres las cantidades estafadas: 68.500 euros

Match Group registró en 2022 un beneficio neto atribuido de 361,9 millones de dólares (333 millones de euros), un 30,3% más que en 2021

Los domingos de enero son los días más activos del año en aplicaciones como Tinder, Bumble y Meetic

El presunto autor de los hechos marcaba esa y otras condiciones con la premisa de “mantener un contacto sensorial donde dejarse llevar”

La aplicación esta destinada para unir a gente que dice compartir los mismos valores republicanos

Estos funcionarios, un contable y un consejero, fueron convocados ante el consejo de disciplina por dañar la imagen del Ministerio de Relaciones Exteriores

Un 30% de los usuarios encuestados admite que ha utilizado la aplicación de citas durante una reunión de trabajo

El uso de las redes sociales se ha extendido en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida hasta superar los 4 millones de usuarios en todo el mundo

Algunos sitios de contactos no son seguros y muchos usuarios acaban topando con ciberdelincuentes que practican lo que se ha venido en llamar sextorsión

No hay una fecha para que estas medidas lleguen a España, pero desde la empresa afirman que será «próximamente»